Обзор корпуса XPG Invader

Новинка среди корпусов XPG – Invader уже доступна в белом и чёрном цвете. Это — корпус среднего для mid-tower размера с достаточно лаконичной, но при этом яркой внешностью. Среди особенностей модели – прозрачное закалённое боковое стекло, адресная RGB-подсветка, съёмная передняя панель и сетка-фильтр под ней на магнитах. Нам для тестирования был предоставлен корпус XPG Invader белого цвета, так что сможем ознакомится с ним детально на практике.

Технические характеристики

- Форм-фактор: Mid-Tower

- Форм-фактор плат: ATX, micro-ATX, mini-ITX

- Размеры: 470 x 206 x 482 мм

- Боковые панели: закаленное стекло 4 мм*1 (слева)

- Максимальная высота кулера: 170 мм

- Максимальная длина видеокарты: 400 мм (269 мм)

- Поддержка блоков питания: ATX (до 225 мм)

- Число отсеков 3.5″: 2

- Число отсеков 2.5″: 2+2 (комбинированная корзина 3,5”/2,5”)

- Слоты расширения: 7

- Поддержка вентиляторов: фронт — 3*120 мм, 2*140 мм; верх — 2*120 мм; тыл — 1*120 мм; низ — 1*120 мм; перегородка справа — 2*120 мм

- Поддержка радиаторов: фронт — 360/240 мм; верх — 240 мм; перегородка справа — 1*240 мм; тыл — 120 мм

- Вентилятор в комплекте: XPG VENTO 120 — 2 шт

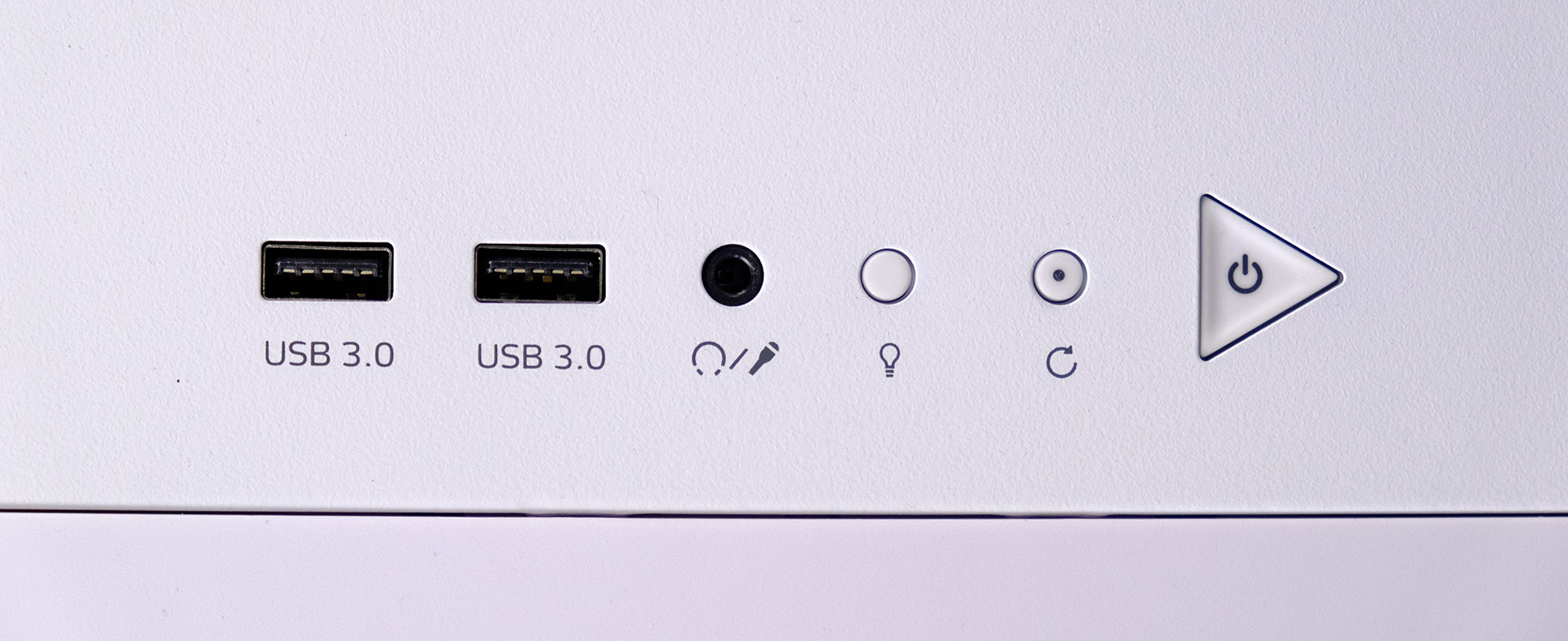

- Интерфейсы передней панели: 2 x USB 3.0, 1 x HD Combo Audio, управление ARGB

- Вес: 7.8 кг

Комплектация

Упакован XPG Invader в простую картонную коробку с нанесённой основной информацией о модели.

Внутри корпуса зафиксирована отдельная коробка со всем необходимым для сборки в нём системы.

В комплекте есть металлическая рамка для монтажа блока питания, немного хомутов, инструкция, набор крепежа, а также приятный бонус в виде фирменного стикерпака XPG, который к дизайну корпуса определённо подойдёт.

Внешний вид и конструкция

XPG Invader можно отнести к простым и строгим моделям корпусов по внешнему виду. Почти все линии прямые, нет никаких резко выступающих деталей. При этом корпус не остаётся просто бездушным прямоугольником. Акценты переданы срезанными углами передней панели, широкими воздухозаборами под ними и графическими элементами – в белой версии это нанесённые красным цветом логотипы внизу лицевой панели и на отсеке под блок питания. В целом белый XPG Invader смотрится интересно и достаточно стильно. К тому же модели белых расцветок можно назвать практичными – пыль на них заметна меньше, а также не видны жирные следы от пальцев.

Слева у корпуса стеклянная боковая панель. Она полностью прозрачна, без тонировки и имеет полосу виньетирования по краю, чтобы скрыть место стыка. Полоса чёрная и хорошо выделяется на белом, создавая акцент на гранях корпуса.

Правая сторона имеет узорную перфорацию для прохода воздуха – не совсем типично для подобных моделей и даёт дополнительные возможности при сборке. Решётка защищена изнутри накладным фильтром на магнитах.

На лицевой панели нет ничего, кроме логотипа XPG внизу. Сделана она из толстого листа металла и крепится к каркасу корпуса на магнитах, так что снимать ее очень удобно.

На тыльной стенке мы видим стандартные 7 слотов для расширения с заглушками на винтах, площадку под вентилятор 120 мм сверху. Также реализован удобный монтаж блока питания – он монтируется к отдельной планке и задвигается в нишу снаружи. Под блоком предусмотрены ножки из пластика и решётка для подвода воздуха.

Передняя панель очень легко снимается. У неё есть две направляющих с внутренней стороны, которые должны попадать в пазы каркаса, после чего стенку прочно удерживают установленные магниты. Удобное решение, хотя и несколько опасное для электроники, например, для сохранности HDD дисков.

Под панелью расположен пылевой фильтр с довольно мелкой сеткой из пластика. Он также снимается одним движением и закреплён на магнитах. Внизу под панелями расположены ARGB-светодиоды подсветки.

На верхней панели есть также перфорированный участок с местом для элементов системы охлаждения. Он прикрыт фильтром на магнитах.

Разместить здесь можно будет 2 вентилятора по 120 мм или радиатор до 240 мм.

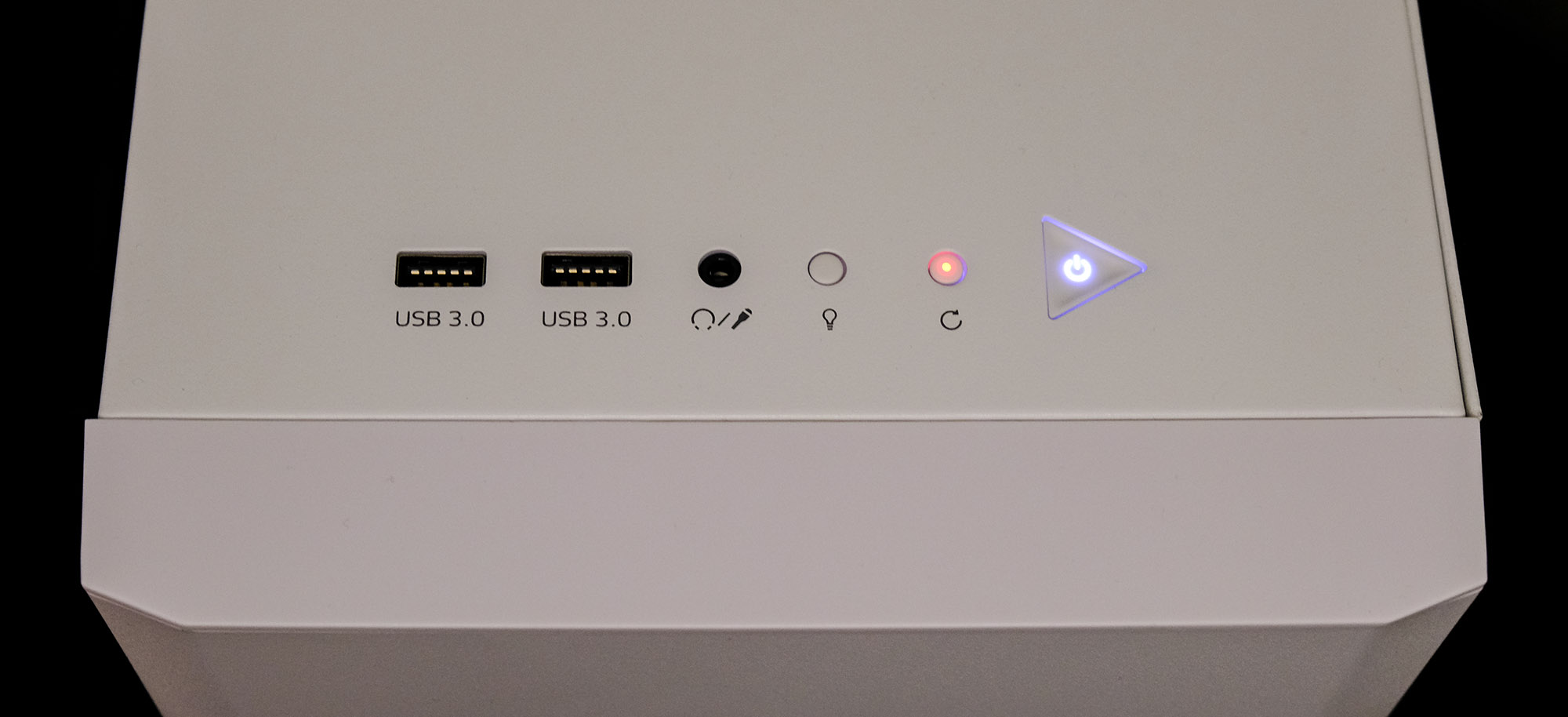

На контрольной панели корпуса есть отдельные кнопки включения и перезагрузки, комбинированный аудиопорт под наушники и микрофон, 2 разъёма USB 3.0, а также кнопка для переключения режимов подсветки корпуса.

На нижней плоскости корпуса выделено два места под установку вентиляторов 120 мм – в передней и задней части. Прикрыты они самыми простым пылевыми фильтрами – это металлические сетки, вставленные в ограничители. Достать их для очистки, не переворачивая сам корпус, будет не так уж просто.

Ножки у XPG Invader основательные. Хотя корпус не такой уж тяжёлый, они сделаны массивными и широкими, из плотного белого пластика с резиновыми накладками для предотвращения передачи вибраций и хорошего сцепления с поверхностью.

Интерьер

Стеклянная боковая панель крепится на корпус при помощи металлических направляющих – надёжный способ, при котором стекло точно не упадёт и не разобьётся по неосторожности сборщика. Фиксируется оно снизу и по бокам.

Для крепления обеих боковых панелей используется по два винта с головками под пальцы. Правда они не слишком удобные из-за «экономичного» исполнения.

На правой стенке изнутри предусмотрен пылевой фильтр на магнитах, но никакого посадочного места для него нет – он просто накладывается на плоскость панели.

Напротив решётки расположена отдельная площадка под 2 вентилятора 120 мм или радиатор до 240 мм – элементы ставятся в продольной плоскости корпуса. Также сзади расположены два лотка под накопители SSD 2,5”, закреплённые на прижимных винтах.

Пространства в нижнем отсеке достаточно для установки ATX блоков питания длиной до 225 мм. Корзина под накопители 3,5” комбинированная – туда можно установить и два 2,5” диска. Она также может быть сдвинута на несколько см вглубь корпуса. Держится корзина на обычных винтах, так что для этого понадобится крестообразная отвёртка.

С верхней стороны перегородки размещены ещё два посадочных места под пластины с накопителями 2,5”, но в комплекте нет дополнительных, так что получится только переставить те, которые закреплены за перегородкой. При этом дальний будет полностью перекрывать установленный снизу ATX БП. Также стоит заметить, что установка блока питания здесь возможно только вентилятором вниз, так как сверху не предусмотрено решётки для прохода воздуха.

XPG Invader рассчитан на материнские платы ATX, micro-ATX, mini-ITX. Ножки с винтами для крепления уже установлены на посадочные места. Вырез за платой достаточно крупный, что даст лёгкий доступ к слотам на задней поверхности материнской платы.

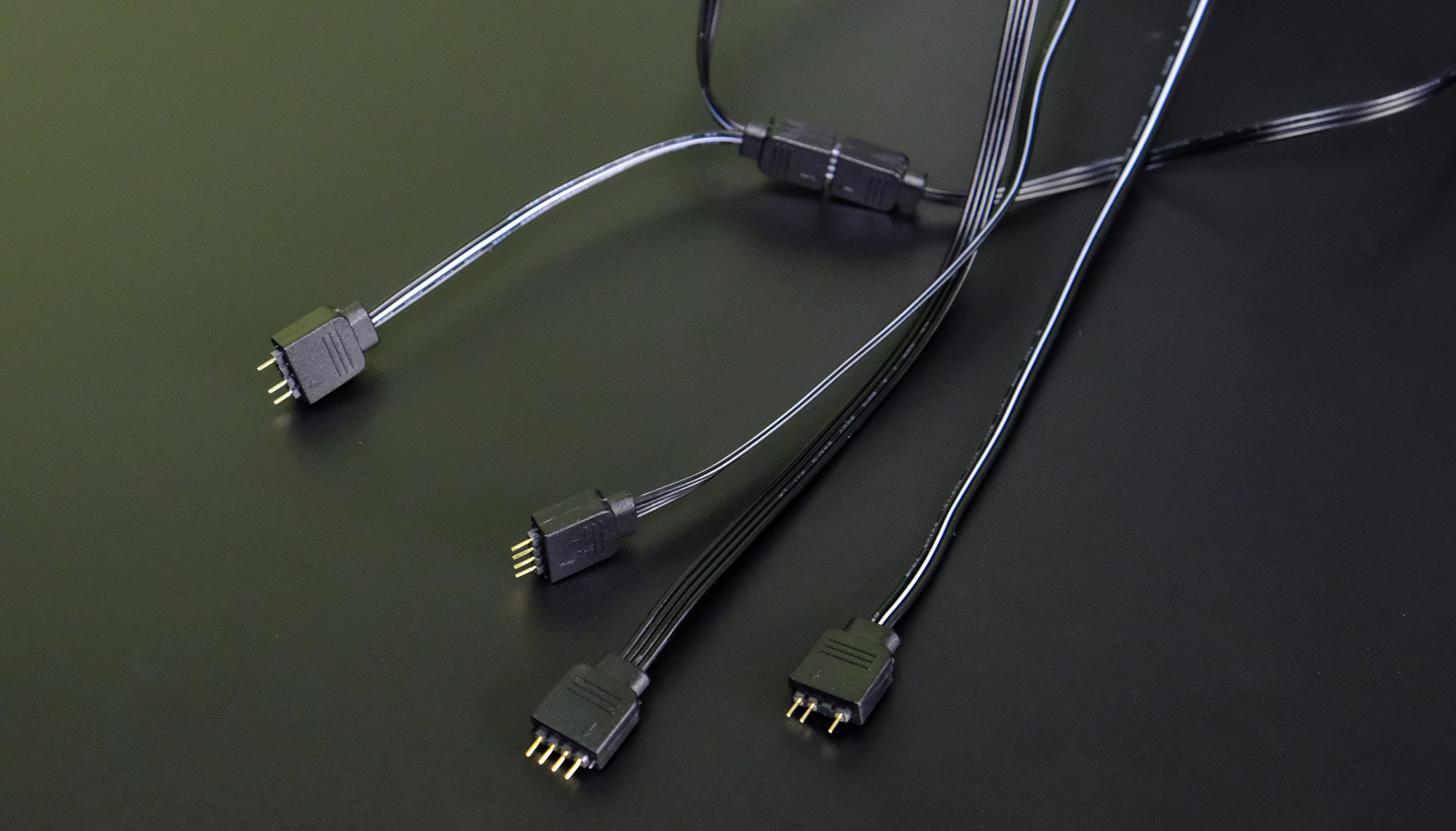

Странно, что при полностью белом интерьере корпуса кабели для подключения контрольной панели чёрные, причём спрятать их полностью никак не удастся, и это будет несколько портить общий вид. Подобный вопрос же возникает и к комплектным вентиляторам. Они тоже почему-то чёрные. По умолчанию один установлен на передней стенке, второй – на задней, на вывод горячего воздуха наружу.

Это фирменные вентиляторы XPG — VENTO 120 мм с воздушным потоком до 45 CFM при 1350 оборотах. Вентиляторы подсоединяются коннектором 3pin, причём на кабеле есть дополнительный разъём для объединения двух и более вентиляторов в одну линию. VENTO 120 оборудованы подшипниками скольжения, так что особенно тихими они скорее всего не будут.

Наибольшая площадка для размещения элементов систем охлаждения находится на передней панели. Сюда может поместится радиатор СВО длиной до 360 мм или 3 вентилятора по 120 мм. Здесь всё реализовано достаточно удобно. Панель и фильтр легко снимаются, корзина накопителей может быть отодвинут внутрь или снята при нехватке места.

Сборка системы

Для тестирования корпуса соберём тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор AMD Ryzen 7 2700X 3.8 ГГц

- Материнская плата ASRock Fatal1ty AB350 mini ITX

- Оперативная память 2х8 ГБ DDR4 3200

- СЖО Corsair iCUE H115i ELITE Capellix

- Видеокарта NVIDIA GeForce Palit GAMEROCK GTX 1080

- БП Enermax Revolution 1000 Вт

- SDD GoodRam CX400 512 ГБ, ADATA SU650 128 ГБ, M.2 FALCON 512 ГБ

- HDD WesternDigital 3,5” 320 ГБ

Начнём с установки блока питания. В корпусе реализован самый удобный способ монтажа: достаточно установить на блок планку, после чего задвинуть его на посадочное место.

Часть накопителей разместим в нижней корзине. Поместятся 2 диска 2,5” или 3,5”.

Ещё два SSD разместим на перегородке за материнской платой. Надо сказать, что свободного места в этой части до боковой стенки очень мало – не больше пары сантиметров, так что подключить всё будет сложно.

Более логично было бы разместить накопители на пустующей перегородке нижнего отсека, над БП, но здесь не очень продуман подвод кабелей. Левое отверстие перекрывает блок питания, а в более узкие отверстия от самих пластин под SSD на перегородке не пролезает разъём SATA.

В итоге при сборке сколько-нибудь сложной системы с дополнительными контроллерами ARGB и множеством накопителей возникают проблемы с кабель-менеджментом. Места мало, особенно в области за материнской платой. Спасает только более обширное пространство около передней стенки с местом под радиатор 240 мм.

При сборке также следует быть очень аккуратным. Из-за достаточно тонкого металла корпуса легко повредить белую краску и тогда царапины будут очень сильно заметны.

В случае установки башенного процессорного кулера ограничение корпуса – до 170 мм, что вполне достаточно.

Наиболее крупный элемент сборки (СВО Corsair iCUE H115i ELITE Capellix с радиатором длиной около 320 мм) сумел поместится только на переднюю панель. При этом стоит учитывать, что при таком размещении радиатора в корпус без проблем поместится видеокарта длиной до 370 мм (а без него до 400 мм), а вот при боковом монтаже радиатора места останется всего для 270-мм ускорителей, что не даст спокойно поставить топовое решение.

RGB-подсветка

У корпуса есть только одна зона подсветки – несколько ARGB-светодиодов, расположенных внизу передней части. Доступно несколько кабелей с RGB-разъёмами 3/4pin, провода идут от контрольной панели.

Питается подсветка от SATA-разъёма и может работать сама по себе – в контрольной панели спрятан ARGB-контроллер. Для переключения режимов на панель корпуса выведена отдельная кнопка.

На самой панели подсвечены кнопки перезагрузки и включения.

Подсветка на корпусе создаёт небольшую область под лицевой панелью, при переключении режимов можно поменять цвета. Смотрится неплохо, особенно если подобрать подсветку под остальные компоненты.

Тестирование

Чтобы оценить корпус с точки зрения эффективности охлаждения его компонентов, будем нагружать систему стрессовыми тестами и следить за температурой с открытыми стенками и закрытыми.

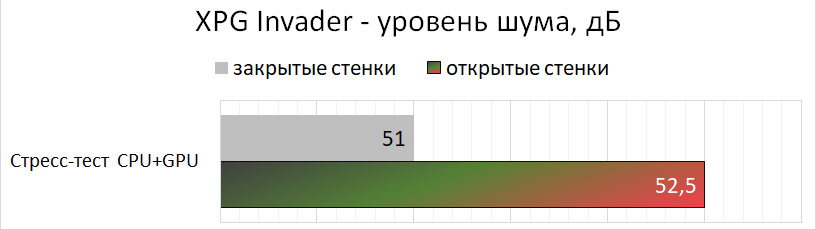

Перед этим также оценим, насколько хорошо XPG Invader изолирует нас от шума системы.

При максимальной нагрузке уровень шума для уха заметно отличается при открытых стенках корпуса и закрытых. Разница составила примерно около 1,5 дБ – для нелинейной шкалы это достаточно много. Конечно, сильными шумоизолирующими свойствами такой корпус обладать не может, но всё-таки заметно снизить его он способен.

Шум от комплектных вентиляторов VENTO 120 не слишком высокий — при максимальных оборотах порядка 35 дБ, что при нагрузке может быть абсолютно неслышным на фоне системы.

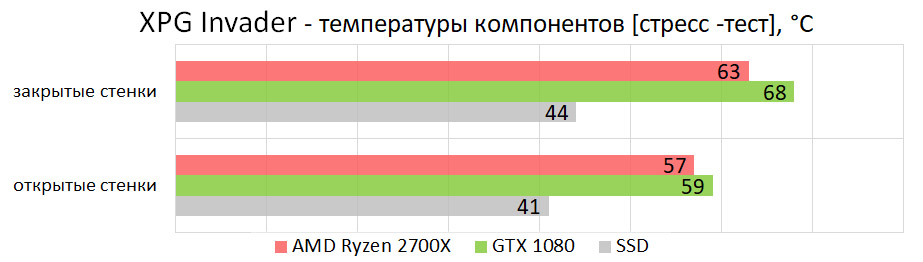

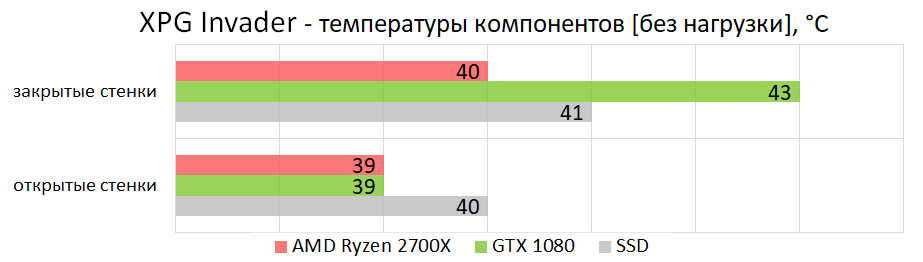

Что касается температур компонентов при нагрузке, то отличие здесь не такое большое. При закрытых стенках видеочип нагрелся на 9 °С сильнее, а процессор – на 6 °С. Такая разница характерна при переносе системы из открытого стенда в корпус, причём достаточно небольшого объёма. При этом стоит помнить, что мы использовали только комплектные вентиляторы и два вентилятора из СВО, хотя можно было добавить ещё элементы для повышения эффективности.

В целом можно сказать, что XPG Invader имеет неплохую продуваемость и показывает в целом стандартные температуры. Однако для эффективного охлаждения понадобится дополнительный вентилятор и, скорее всего, не один – хотя есть много мест для их размещения, расположены они близко к друг другу и под углом в 90 градусов, что будет создавать ненужные завихрения. Так что движение воздуха внутри корпуса нужно будет продумать перед установкой элементов СО.

Заключение

XPG Invader имеет ряд достаточно интересных достоинств: удачное шасси с большим набором площадок для размещения элементов СО, возможность боковой установки радиатора 240 мм, интересная подсветка со встроенным ARGB контроллером. Отдельно можно отметить наличие везде неплохих пылевых фильтров и исключительно удобную реализацию быстросъёмной лицевой панели и фильтра на магнитах. Есть в корпусе и не совсем очевидные решения. Например, вместо корзины накопителей можно установить вентилятор 120 мм, подающий воздух снизу (однозначно избавляйтесь от корзины, если в сборке нет дисков 3,5”). Также в белом исполнении корпуса отлично смотрится подсветка – интерьер гораздо лучше освещается.

При этом есть некоторые весьма спорные моменты: при боковой установке радиатора длина доступных видеокарт уменьшается до 269 мм, что становится проблемой (возможности поставить карту вертикально у XPG Invader нет). Также вызывают вопросы чёрные комплектные вентиляторы и чёрные кабели от контрольной панели в белом корпусе. К минусам можно отнести и откровенную бюджетность исполнения в некоторых деталях: довольно тонкий металл, хлипкую корзину и салазки для накопителей. Какие-то моменты просто были упущены производителем из виду. Например, если на боковую панель ничего не устанавливать, то открывается «окошко» в пространство для кабель-менеджмента, хотя на этот случай стоило придумать какую-то заглушку.

XPG Invader стоит рассмотреть, если вам нужен компактный корпус в белом цвете с достаточно широкими возможностями кастомизации и местом для установки множества вентиляторов/радиаторов СО, отлично будет здесь смотреться RGB-подсветка. При этом проблем с охлаждением не возникнет. Особенно интересным внешне XPG Invader станет, если вам удастся совместить видеокарту с установленным боком радиатором СВО.

Обзор ADATA XPG Invader | PCMag

ADATA наиболее известна своими твердотельными накопителями, но компания усердно работает над выходом на новые рынки. В 2019 году ADATA объявила, что войдет в сегмент настольных корпусов Tower с двумя новыми шасси ATX: XPG Invader и XPG Battlecruiser. Сегодня мы рассмотрим первый компьютерный корпус фирмы Midtower. Не говоря уже о том, чтобы раскрыть все во вступлении, но для первой попытки XPG Invader от ADATA за 129,99 долларов впечатляет. Воздушный поток, дизайн и детали сочетаются в хорошем нестандартном шасси с некоторыми возможными улучшениями.

Эскиз: пришла Орда

XPG Invader изготовлен в основном из стали SPCC в черном или белом цвете на ваш выбор. Правая сторона корпуса выделяется благодаря довольно большому вентиляционному отверстию, которое прикрывается магнитным воздушным фильтром внутри корпуса. Это не только практично и обеспечивает дополнительный приток воздуха в корпус, но и улучшает его внешний вид. Кроме того, это приятное изменение темпа — в некоторых случаях правая панель украшается логотипом или другим изображением, но в большинстве случаев это просто лист металла.

Левая сторона корпуса прикрыта панелью из закаленного стекла, облицованной сталью. Это позволяет не только просматривать внутренние аппаратные компоненты, но и красное изображение, нанесенное на нижний отсек.

Передняя часть корпуса довольно простая, если не считать красного логотипа XPG внизу. Передняя панель защищена довольно сильными магнитами, и ее можно снять, чтобы придать корпусу новый вид. Под ним находится воздушный фильтр, который проходит по всей длине передней части, чтобы пропустить воздух, не пропуская слишком много пыли. Однако вам не нужно снимать переднюю панель, так как по бокам и внизу передней панели есть зазоры, которые обеспечивают хороший воздушный поток, когда панель все еще прикреплена.

Кроме того, стоит упомянуть, что при включении системы в нижней части передней панели также есть светодиодный индикатор RGB, чтобы добавить дополнительный характер.

Украшений на крышке корпуса тоже немного. Сзади есть еще одно вентиляционное отверстие, которое снова закрывается магнитным воздушным фильтром, здесь же находится передняя панель ввода-вывода корпуса. Панель довольно ограничена, всего два порта USB 3.0 Type-A и аудиоразъем 3,5 мм, а также треугольная кнопка питания.

Опыт строительства

Опыт создания системы внутри XPG Invader исключительно прост. В одной ключевой области новое шасси ADATA фактически превосходит новую Be Quiet Pure Base 500, несмотря на давнее участие этой компании в индустрии корпусов. Как и у Pure Base 500, в нижней части Invader есть съемный монтажный кронштейн для блока питания (PSU). После извлечения этого кронштейна из корпуса вы затем прикручиваете к нему блок питания и сдвигаете его в правильное положение.

Эта система крепления — самая простая из тех, с которыми я когда-либо сталкивался. В традиционных корпусах блока питания с нижним креплением может быть сложно удерживать блок питания в правильном положении, привинчивая его на место, из-за наличия кабелей и креплений для хранения, которые часто еще больше усложняют задачу. Благодаря системе крепления ADATA этих проблем можно избежать. Be Quiet использует аналогичный дизайн со своим корпусом Pure Base 500, но они сделали отверстие, в которое вставляется блок питания, слишком узким, что поцарапало мой блок питания и чрезвычайно затруднило установку или снятие блока питания. А вот с подключением блока питания к XPG Invader у меня не возникло проблем.

Установить мою материнскую плату на место было немного сложно, но я не могу противостоять ADATA: официально XPG Invader поддерживает материнские платы вплоть до ATX, но не поддерживает платы Extended-ATX (E-ATX). Не осознавая этого в то время, я втиснул материнскую плату MSI X570 Godlike E-ATX в корпус. Обычно это было бы невозможно в стандартном корпусе ATX, но внутренняя часть Invader могла выдержать плату всего за несколько миллиметров. По сравнению с этим попытка установить меньшую стандартную материнскую плату ATX должна быть довольно простой.

В то время как подключить к материнской плате кабели питания и передачи данных было легко, установка видеокарты на место, к сожалению, была сложной задачей. ADATA оставила недостаточно места между верхней частью монтажных скоб PCI Express и остальной частью корпуса. Это, наряду с кожухом над звуковой схемой материнской платы, лишило меня возможности правильно установить видеокарту; верхняя часть пластины ввода-вывода карты цеплялась за корпус, а нижняя часть зацеплялась за экран звуковой схемы материнской платы.

В конечном итоге мне удалось установить видеокарту, но мне пришлось снять заднюю пластину ввода-вывода с задней стороны карты, чтобы она подошла. Дополнительный сантиметр зазора имел бы все значение. Материнская плата MSI также поставляется с дополнительной картой Ethernet и платой контроллера M.2, и их установка прошла более гладко — я не смог установить полноразмерный контроллер M.2 во второй или третий слот PCIe, но я был возможность установить его в четвертый слот, потому что кожух для аудиосистемы на материнской плате MSI X570 Godlike не доходит до низа платы.

Надстройка Ethernet от MSI — это всего лишь карта половинной высоты, что позволило мне согнуть скобу и установить ее на место, не повредив саму карту. Я не думаю, что вы столкнетесь с проблемами, которые возникли у меня с материнской платой, у которой отсутствует крышка аудиосистемы, но, поскольку большинство плат высокого класса имеют такие крышки, ADATA следовало ожидать и избегать этого.

XPG Invader также имеет множество мест для установки запоминающих устройств. В корпусе можно разместить до четырех 3,5-дюймовых жестких дисков, два из которых установлены вертикально в передней части корпуса, а два — в отсеке для дисков в нижнем отсеке. Естественно, при желании в отсек можно разместить два 2,5-дюймовых диска. Затем есть два дополнительных 2,5-дюймовых крепления сверху нижнего отсека и еще два за монтажным лотком материнской платы.

Впечатляюще, хотя и несовершенно

В целом, для первой попытки компании создать корпус для компьютера XPG Invader — отличное шасси, особенно по розничной цене, близкой к 89,99 долларов, чем 129,99 долларов. Тем не менее, проблема с установкой устройств PCIe — серьезное препятствие.

Эта проблема не настолько серьезна, что я бы рекомендовал вам избегать покупки этого корпуса, но вам, вероятно, следует действовать с осторожностью, если вы также покупаете материнскую плату с звуковым кожухом, который нельзя снять. Я должен сказать, что конечный результат также выглядит менее аккуратно, чем некоторые другие сборки, которые я сделал недавно, рассматривая корпуса ПК. Если вы не установите два 3,5-дюймовых диска в передней части корпуса, многие кабели за правой панелью будут хорошо видны. (Их можно спрятать, приложив немного усилий.)

Несмотря на это, в XPG Invader компания ADATA прочно дебютировала на арене корпусов ПК.

Удачно названный XPG Invader от ADATA — это замечательный и агрессивный дебют компании, которая только выходит на рынок корпусов типа Tower. Красивое стекло, достаточное количество украшений и хорошая циркуляция воздуха сочетаются в прочном корпусе.

Обзор корпуса XPG Invader

Новый компактный mid-tower корпус от XPG в белом цвете для ATX, micro-ATX и mini-ITX.

Новинка среди корпусов XPG – Invader уже доступна в белом и чёрном цвете. Это — корпус среднего для mid-tower размера с достаточно лаконичной, но при этом яркой внешностью. Среди особенностей модели – прозрачное закалённое боковое стекло, адресная RGB-подсветка, съёмная передняя панель и сетка-фильтр под ней на магнитах. Нам для тестирования был предоставлен корпус XPG Invader белого цвета, так что сможем ознакомится с ним детально на практике.

Технические характеристики

- Форм-фактор: Mid-Tower

- Форм-фактор плат: ATX, micro-ATX, mini-ITX

- Размеры: 470 x 206 x 482 мм

- Боковые панели: закаленное стекло 4 мм*1 (слева)

- Максимальная высота кулера: 170 мм

- Максимальная длина видеокарты: 400 мм (269 мм)

- Поддержка блоков питания: ATX (до 225 мм)

- Число отсеков 3.5″: 2

- Число отсеков 2.5″: 2+2 (комбинированная корзина 3,5”/2,5”)

- Слоты расширения: 7

- Поддержка вентиляторов: фронт — 3*120 мм, 2*140 мм; верх — 2*120 мм; тыл — 1*120 мм; низ — 1*120 мм; перегородка справа — 2*120 мм

- Поддержка радиаторов: фронт — 360/240 мм; верх — 240 мм; перегородка справа — 1*240 мм; тыл — 120 мм

- Вентилятор в комплекте: XPG VENTO 120 — 2 шт

- Интерфейсы передней панели: 2 x USB 3.0, 1 x HD Combo Audio, управление ARGB

- Вес: 7.8 кг

Комплектация

Упакован XPG Invader в простую картонную коробку с нанесённой основной информацией о модели.

Внутри корпуса зафиксирована отдельная коробка со всем необходимым для сборки в нём системы.

В комплекте есть металлическая рамка для монтажа блока питания, немного хомутов, инструкция, набор крепежа, а также приятный бонус в виде фирменного стикерпака XPG, который к дизайну корпуса определённо подойдёт.

Внешний вид и конструкция

XPG Invader можно отнести к простым и строгим моделям корпусов по внешнему виду. Почти все линии прямые, нет никаких резко выступающих деталей. При этом корпус не остаётся просто бездушным прямоугольником. Акценты переданы срезанными углами передней панели, широкими воздухозаборами под ними и графическими элементами – в белой версии это нанесённые красным цветом логотипы внизу лицевой панели и на отсеке под блок питания. В целом белый XPG Invader смотрится интересно и достаточно стильно. К тому же модели белых расцветок можно назвать практичными – пыль на них заметна меньше, а также не видны жирные следы от пальцев.

Слева у корпуса стеклянная боковая панель. Она полностью прозрачна, без тонировки и имеет полосу виньетирования по краю, чтобы скрыть место стыка. Полоса чёрная и хорошо выделяется на белом, создавая акцент на гранях корпуса.

Правая сторона имеет узорную перфорацию для прохода воздуха – не совсем типично для подобных моделей и даёт дополнительные возможности при сборке. Решётка защищена изнутри накладным фильтром на магнитах.

На лицевой панели нет ничего, кроме логотипа XPG внизу. Сделана она из толстого листа металла и крепится к каркасу корпуса на магнитах, так что снимать ее очень удобно.

На тыльной стенке мы видим стандартные 7 слотов для расширения с заглушками на винтах, площадку под вентилятор 120 мм сверху. Также реализован удобный монтаж блока питания – он монтируется к отдельной планке и задвигается в нишу снаружи. Под блоком предусмотрены ножки из пластика и решётка для подвода воздуха.

Передняя панель очень легко снимается. У неё есть две направляющих с внутренней стороны, которые должны попадать в пазы каркаса, после чего стенку прочно удерживают установленные магниты. Удобное решение, хотя и несколько опасное для электроники, например, для сохранности HDD дисков.

Под панелью расположен пылевой фильтр с довольно мелкой сеткой из пластика. Он также снимается одним движением и закреплён на магнитах. Внизу под панелями расположены ARGB-светодиоды подсветки.

На верхней панели есть также перфорированный участок с местом для элементов системы охлаждения. Он прикрыт фильтром на магнитах.

Разместить здесь можно будет 2 вентилятора по 120 мм или радиатор до 240 мм.

На контрольной панели корпуса есть отдельные кнопки включения и перезагрузки, комбинированный аудиопорт под наушники и микрофон, 2 разъёма USB 3.0, а также кнопка для переключения режимов подсветки корпуса.

На нижней плоскости корпуса выделено два места под установку вентиляторов 120 мм – в передней и задней части. Прикрыты они самыми простым пылевыми фильтрами – это металлические сетки, вставленные в ограничители. Достать их для очистки, не переворачивая сам корпус, будет не так уж просто.

Ножки у XPG Invader основательные. Хотя корпус не такой уж тяжёлый, они сделаны массивными и широкими, из плотного белого пластика с резиновыми накладками для предотвращения передачи вибраций и хорошего сцепления с поверхностью.

Интерьер

Стеклянная боковая панель крепится на корпус при помощи металлических направляющих – надёжный способ, при котором стекло точно не упадёт и не разобьётся по неосторожности сборщика. Фиксируется оно снизу и по бокам.

Для крепления обеих боковых панелей используется по два винта с головками под пальцы. Правда они не слишком удобные из-за «экономичного» исполнения.

На правой стенке изнутри предусмотрен пылевой фильтр на магнитах, но никакого посадочного места для него нет – он просто накладывается на плоскость панели.

Напротив решётки расположена отдельная площадка под 2 вентилятора 120 мм или радиатор до 240 мм – элементы ставятся в продольной плоскости корпуса. Также сзади расположены два лотка под накопители SSD 2,5”, закреплённые на прижимных винтах.

Пространства в нижнем отсеке достаточно для установки ATX блоков питания длиной до 225 мм. Корзина под накопители 3,5” комбинированная – туда можно установить и два 2,5” диска. Она также может быть сдвинута на несколько см вглубь корпуса. Держится корзина на обычных винтах, так что для этого понадобится крестообразная отвёртка.

С верхней стороны перегородки размещены ещё два посадочных места под пластины с накопителями 2,5”, но в комплекте нет дополнительных, так что получится только переставить те, которые закреплены за перегородкой. При этом дальний будет полностью перекрывать установленный снизу ATX БП. Также стоит заметить, что установка блока питания здесь возможно только вентилятором вниз, так как сверху не предусмотрено решётки для прохода воздуха.

XPG Invader рассчитан на материнские платы ATX, micro-ATX, mini-ITX. Ножки с винтами для крепления уже установлены на посадочные места. Вырез за платой достаточно крупный, что даст лёгкий доступ к слотам на задней поверхности материнской платы.

Странно, что при полностью белом интерьере корпуса кабели для подключения контрольной панели чёрные, причём спрятать их полностью никак не удастся, и это будет несколько портить общий вид. Подобный вопрос же возникает и к комплектным вентиляторам. Они тоже почему-то чёрные. По умолчанию один установлен на передней стенке, второй – на задней, на вывод горячего воздуха наружу.

Это фирменные вентиляторы XPG — VENTO 120 мм с воздушным потоком до 45 CFM при 1350 оборотах. Вентиляторы подсоединяются коннектором 3pin, причём на кабеле есть дополнительный разъём для объединения двух и более вентиляторов в одну линию. VENTO 120 оборудованы подшипниками скольжения, так что особенно тихими они скорее всего не будут.

Наибольшая площадка для размещения элементов систем охлаждения находится на передней панели. Сюда может поместится радиатор СВО длиной до 360 мм или 3 вентилятора по 120 мм. Здесь всё реализовано достаточно удобно. Панель и фильтр легко снимаются, корзина накопителей может быть отодвинут внутрь или снята при нехватке места.

Сборка системы

Для тестирования корпуса соберём тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор AMD Ryzen 7 2700X 3.8 ГГц

- Материнская плата ASRock Fatal1ty AB350 mini ITX

- Оперативная память 2х8 ГБ DDR4 3200

- СЖО Corsair iCUE H115i ELITE Capellix

- Видеокарта NVIDIA GeForce Palit GAMEROCK GTX 1080

- БП Enermax Revolution 1000 Вт

- SDD GoodRam CX400 512 ГБ, ADATA SU650 128 ГБ, M.2 FALCON 512 ГБ

- HDD WesternDigital 3,5” 320 ГБ

Начнём с установки блока питания. В корпусе реализован самый удобный способ монтажа: достаточно установить на блок планку, после чего задвинуть его на посадочное место.

Часть накопителей разместим в нижней корзине. Поместятся 2 диска 2,5” или 3,5”.

Ещё два SSD разместим на перегородке за материнской платой. Надо сказать, что свободного места в этой части до боковой стенки очень мало – не больше пары сантиметров, так что подключить всё будет сложно.

Более логично было бы разместить накопители на пустующей перегородке нижнего отсека, над БП, но здесь не очень продуман подвод кабелей. Левое отверстие перекрывает блок питания, а в более узкие отверстия от самих пластин под SSD на перегородке не пролезает разъём SATA.

В итоге при сборке сколько-нибудь сложной системы с дополнительными контроллерами ARGB и множеством накопителей возникают проблемы с кабель-менеджментом. Места мало, особенно в области за материнской платой. Спасает только более обширное пространство около передней стенки с местом под радиатор 240 мм.

При сборке также следует быть очень аккуратным. Из-за достаточно тонкого металла корпуса легко повредить белую краску и тогда царапины будут очень сильно заметны.

В случае установки башенного процессорного кулера ограничение корпуса – до 170 мм, что вполне достаточно.

Наиболее крупный элемент сборки (СВО Corsair iCUE H115i ELITE Capellix с радиатором длиной около 320 мм) сумел поместится только на переднюю панель. При этом стоит учитывать, что при таком размещении радиатора в корпус без проблем поместится видеокарта длиной до 370 мм (а без него до 400 мм), а вот при боковом монтаже радиатора места останется всего для 270-мм ускорителей, что не даст спокойно поставить топовое решение.

RGB-подсветка

У корпуса есть только одна зона подсветки – несколько ARGB-светодиодов, расположенных внизу передней части. Доступно несколько кабелей с RGB-разъёмами 3/4pin, провода идут от контрольной панели.

Питается подсветка от SATA-разъёма и может работать сама по себе – в контрольной панели спрятан ARGB-контроллер. Для переключения режимов на панель корпуса выведена отдельная кнопка.

На самой панели подсвечены кнопки перезагрузки и включения.

Подсветка на корпусе создаёт небольшую область под лицевой панелью, при переключении режимов можно поменять цвета. Смотрится неплохо, особенно если подобрать подсветку под остальные компоненты.

Тестирование

Чтобы оценить корпус с точки зрения эффективности охлаждения его компонентов, будем нагружать систему стрессовыми тестами и следить за температурой с открытыми стенками и закрытыми.

Перед этим также оценим, насколько хорошо XPG Invader изолирует нас от шума системы.

При максимальной нагрузке уровень шума для уха заметно отличается при открытых стенках корпуса и закрытых. Разница составила примерно около 1,5 дБ – для нелинейной шкалы это достаточно много. Конечно, сильными шумоизолирующими свойствами такой корпус обладать не может, но всё-таки заметно снизить его он способен.

Шум от комплектных вентиляторов VENTO 120 не слишком высокий — при максимальных оборотах порядка 35 дБ, что при нагрузке может быть абсолютно неслышным на фоне системы.

Что касается температур компонентов при нагрузке, то отличие здесь не такое большое. При закрытых стенках видеочип нагрелся на 9 °С сильнее, а процессор – на 6 °С. Такая разница характерна при переносе системы из открытого стенда в корпус, причём достаточно небольшого объёма. При этом стоит помнить, что мы использовали только комплектные вентиляторы и два вентилятора из СВО, хотя можно было добавить ещё элементы для повышения эффективности.

В целом можно сказать, что XPG Invader имеет неплохую продуваемость и показывает в целом стандартные температуры. Однако для эффективного охлаждения понадобится дополнительный вентилятор и, скорее всего, не один – хотя есть много мест для их размещения, расположены они близко к друг другу и под углом в 90 градусов, что будет создавать ненужные завихрения. Так что движение воздуха внутри корпуса нужно будет продумать перед установкой элементов СО.

Заключение

XPG Invader имеет ряд достаточно интересных достоинств: удачное шасси с большим набором площадок для размещения элементов СО, возможность боковой установки радиатора 240 мм, интересная подсветка со встроенным ARGB контроллером. Отдельно можно отметить наличие везде неплохих пылевых фильтров и исключительно удобную реализацию быстросъёмной лицевой панели и фильтра на магнитах. Есть в корпусе и не совсем очевидные решения. Например, вместо корзины накопителей можно установить вентилятор 120 мм, подающий воздух снизу (однозначно избавляйтесь от корзины, если в сборке нет дисков 3,5”). Также в белом исполнении корпуса отлично смотрится подсветка – интерьер гораздо лучше освещается.

При этом есть некоторые весьма спорные моменты: при боковой установке радиатора длина доступных видеокарт уменьшается до 269 мм, что становится проблемой (возможности поставить карту вертикально у XPG Invader нет). Также вызывают вопросы чёрные комплектные вентиляторы и чёрные кабели от контрольной панели в белом корпусе. К минусам можно отнести и откровенную бюджетность исполнения в некоторых деталях: довольно тонкий металл, хлипкую корзину и салазки для накопителей. Какие-то моменты просто были упущены производителем из виду. Например, если на боковую панель ничего не устанавливать, то открывается «окошко» в пространство для кабель-менеджмента, хотя на этот случай стоило придумать какую-то заглушку.

XPG Invader стоит рассмотреть, если вам нужен компактный корпус в белом цвете с достаточно широкими возможностями кастомизации и местом для установки множества вентиляторов/радиаторов СО, отлично будет здесь смотреться RGB-подсветка. При этом проблем с охлаждением не возникнет. Особенно интересным внешне XPG Invader станет, если вам удастся совместить видеокарту с установленным боком радиатором СВО.

Флэш-накопители A-data, IOCELL, Kingston, Transcend и Verbatim

Совсем недавно в свет вышла 29-я часть нашего регулярного тестирования флэш-накопителей, и вот теперь перед вами тридцатая — своеобразный юбилей 🙂 Накопителей в ней будет достаточно много, причем произведенных разными фирмами — в очередной раз все предоставили по одной-две модели (либо три, но отличающихся исключительно дизайном), чего для «специализированного» обзора по одному вендору недостаточно. Зато и устройства у нас в руках оказались самыми разными — по функциональности, емкости и скорости работы. Тем более интересно будет познакомиться с испытуемыми и изучить их подробно.

A-data XPG Xupreme 200X

Совсем недавно компания A-data выделила свои ориентированные на энтузиастов высокоскоростные продукты всех направлений в отдельную линейку, для продвижения которой даже создан специальный сайт. Флэшдрайв пока в рамках данного ассортимента всего один. Можно надеяться на то, что скоростной — все-таки недаром его выделили «в отдельное производство». А вот оправдаются ли надежды — сложный вопрос. Xupreme 200X включает в себя три модели — емкостью 8, 16 и 32 ГБ. Обещано, что все они двухканальные, хотя, как показывает практика, и флэшдрайвы регулярных серий таких объемов тоже пока еще содержат более одной микросхемы флэш-памяти: иначе никак. А 200Х т. е. 30 МБ/с (в описании на сайте и на упаковке указаны оба этих числа) — всего лишь обещанная скорость чтения, т. е. снова ничего особенного. Флэшек, которые читают данные со скоростью 30 МБ/с нынче как собак нерезаных, так что более интересно, что творится на операциях записи. Но вот как раз на этот-то вопрос компания ответа не дает. Так что что там на практике — мы проверим.

|

|

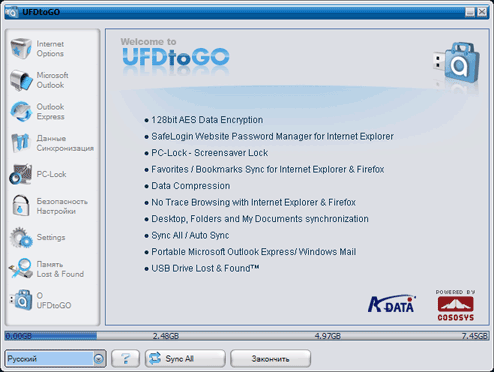

Флэшка имеет классический «колпачковый» дизайн и алюминиевую внешнюю отделку. Ее размеры — 66×19×10 мм при массе 15 грамм. В комплект входит только шнурок для ношения устройства на запястье, но банальным переносом данных его функциональность не ограничивается — на данный момент для этой модели (как и для некоторых представительниц регулярной серии) доступна специальная программа UFDtoGo. Скачать ее можно только зарегистрировавшись на сайте A-data, причем требуется как личная регистрация, так и регистрация продукта. Все эти операции мы проделали и утилиту скачали.

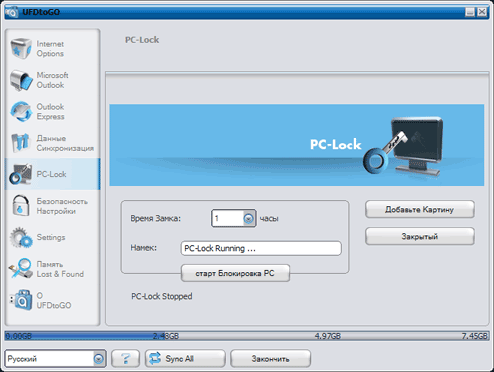

Где-то мы это уже видели и не раз, особенно логотипчик в правом нижнем углу 🙂 Ну да — оригинальная программа имела название CarryItEasy+, написана компанией CoSoSys SRL, и подробно описана нами в конце прошлого года. Зато в случае покупки устройства от A-data полнофункциональная (а не существенно-упрощенная, как у Verbatim) версия программы, пусть и под другим названием, достается пользователю бесплатно (а не со скидкой, как у ATP и Verbatim). Утилита же, как мы уже писали, крайне мощная и полезная. За прошедшее время компания перешла с версии 2.0 на 3.0, основным отличием последней, на базе которой основывается и UFDtoGo, является функция PC-Lock.

Ее назначение — блокировка доступа к компьютеру, причем ключом становится как раз флэшдрайв, что более удобно, чем применение стандартных возможностей операционной системы, основанных на парольной защите. А все остальное мы уже изучили, особенностей при тестировании не обнаружилось, так что для представления о том, как программа работает и что она может, рекомендуем читать «позапрошлую» статью с поправкой на немного изменившийся внешний вид программы.

Итак, каким будет краткий итог по данной модели? Накопитель классического дизайна с достаточно мощным программным обеспечением, причем бесплатно (что позволяет существенно сэкономить, если вам нравится утилита от CoSoSys — в розницу она стоит 24,95 евро, что вполне сравнимо со стоимостью многих флэшек самих по себе). Также обещано, что устройство быстрое, но, к сожалению, сказано это в достаточно общих словах, так что нуждается в конкретной проверке при помощи тестовых утилит.

IOCELL NetDISK M5

|

|

Очень маленькая флэшка, что давно уже стало модным веянием. Ее размеры составляют всего лишь 42,2×12,2×5,1 мм, а масса — 3 грамма. Конструкция — раскладная. Емкость относительно невелика, но для таких габаритов и не маленькая — 4, 8 или 16 ГБ флэш-памяти. Заявленные скоростные характеристики — 28-32 МБ/с при чтении и 7-12 МБ/с при записи данных. Чтоб такую «фитюльку» не потерять, к ней можно прикрепить входящий в комплект короткий шнурок, а потом куда-нибудь привесить за него. В общем, накопитель интересен как минимум поборникам миниатюризации.

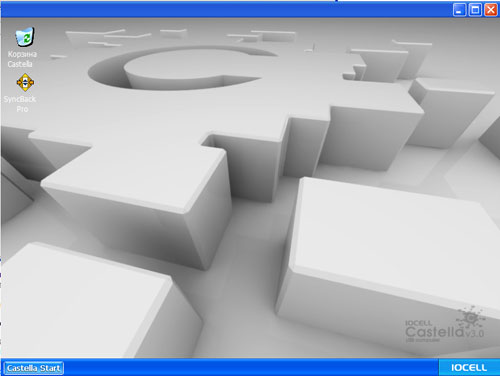

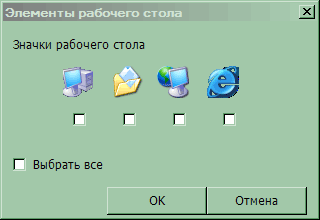

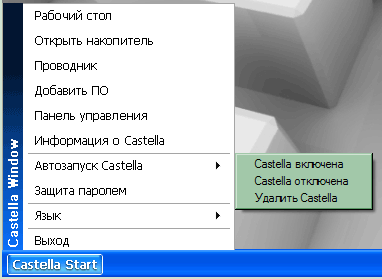

А благодаря программному обеспечению — и не только им. Небольшая часть накопителя отображается в системе как виртуальный CD-ROM, где живет программа Castella, по заявлению производителя превращающая флэшку в виртуальный компьютер. Такое расположение ядра программы вполне логично — диск защищен от записи, так что полностью удалить приложение не так-то просто, хотя такая возможность есть — если вам программа не нужна. Как сказано, впоследствии приложение можно легко вернуть обратно, загрузив инсталляционный пакет с сайта компании — мы его пока там что-то не нашли 🙂 Так что будьте осторожны и не торопитесь увеличивать емкость устройства не взвесив все «за» и «против». Если же специально не использовать функцию деинсталляции, то от всяких случайностей программа неплохо защищена.

При подключении накопителя с Castella к компьютеру, последняя запускается автоматически и видим мы… еще один рабочий стол — такой же, как после установки Windows XP.

Его можно вернуть и к «классическому виду», просто включив отображение дополнительных и уже привычных ярлычков.

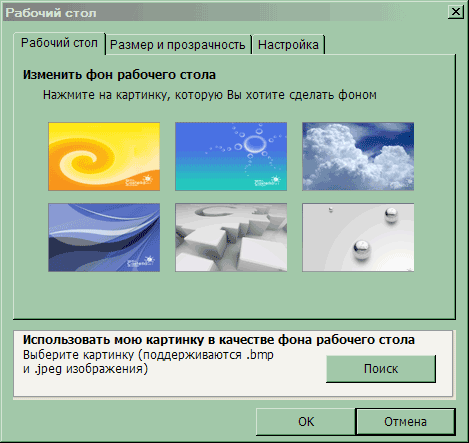

Так же, как и в большой системе сменить фон.

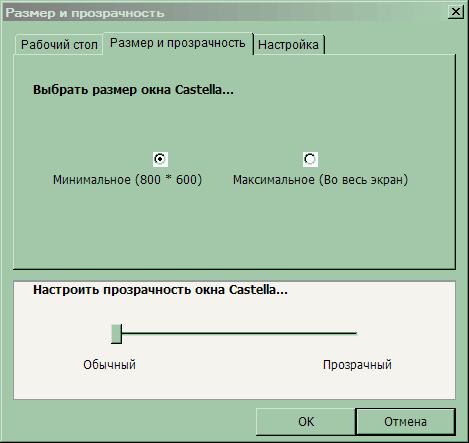

Настроить размеры и прозрачность.

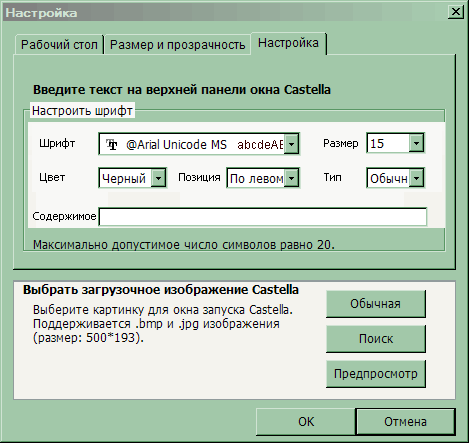

Заголовок и даже стартовый экран.

Зачем это все нужно? Посмотрим в главном меню. Программу можно отключить или вообще удалить, выбрать один из поддерживаемых языков и т. п. Но более интересен пункт «Добавить ПО», позволяющий интегрировать в систему приложения. Разумеется, только portable-версии — программа установки добавляет либо один файл, либо одну папку, так что если все данные разбросаны по диску, используются ключи реестра и т. п. ничего особо хорошего вы не получите. Конечно, переносимые версии программ можно просто записать на накопитель и все, однако в данном случае их придется запускать используя средства базовой системы, т. е. ползая по папкам и файлам, а тут все ярлычки для запуска оказываются на виртуальном рабочем столе. Очень удобно для реального создания переносимого окружения — выбираем в настройках Castella разворачиваться на весь экран, устанавливаем нужные нам программы и на любом компьютере чувствуем себя одинаково. Конечно же, мы остаемся в рамках «обычной» Windows и используем все программы для последней (а не только те, что установлены на флэшку), так что полной виртуализации не происходит. Да и такой стиль использования накопителя доступен и без специализированных программ. Чем же подход IOCELL лучше? Принципиально — ничем, но многим он вполне может показаться более удобным. Чем-то идея сродни почившей в бозе U3, только вот специальные версии софта, рассчитанного на специальное окружение не требуются — просто используем обычные portable-программы, но привычным (и навязываемым давно графическими ОС) образом — с захламлением рабочего стола ярлыками запуска ПО 😉

А кроме виртуального рабочего стола, Castella предлагает пользователям и парольную защиту накопителя. Это, наверняка, будет интересно большему количеству владельцев, так что даже без потребности в дополнительном хранилище ярлычков программу стоит оставить. Без ввода пароля раздел накопителя виден, но не читается и даже не форматируется — его разве что удалить в менеджере дисков можно, т. е. на бытовом уровне защита достаточная (к тому же, никто не мешает дополнительно воспользоваться еще и какой-нибудь шифровальной утилитой, благо последних в portable-исполнении немало).

IOCELL NetDISK R5

|

|

Брат-близнец вышеописанного флэшдрайва, но от личающийся от него внешне: корпус теперь не разворачивается на две половинки, а из него просто «выворачивается» центральная часть с разъемом. В общем, такой вариант мы встречали ранее даже чаще, чем первый. Масса и комплект поставки остались прежними, размеры же немного изменились: 35,1×13,1×6,5 мм.

IOCELL NetDISK S5

|

|

И последний накопитель компании (не только в сегодняшнем тестировании, но и вообще на данный момент в ее ассортименте), а на деле — третья вариация идеи «сделай маленький флэшдрайв» 🙂 Все, что изменилось — теперь разъем выдвигается из корпуса, размерами 30,3×15,2×4,7 мм. Ах, да — и алюминиевая пластинка на лицевой поверхности стала красной, а не голубоватой как у R5 и серебристой в М5. В общем, продукция IOCELL это очередной пример торжества дизайнеров и программистов на современном рынке USB-флэшдрайвов.

Kingston DataTraveler 120

|

|

А это «просто флэшка», каких у компании достаточно много. Дизайн — один из самых простых без колпачка, но с сохранением стандартного «полноразмерного» USB-разъема А-типа. Размеры — 58,8×23,6×9,5 мм. Емкость — 8-32 ГБ. Скорость — про нее скромно умалчивают, но поводов для оптимизма никаких, поскольку накопитель даже не поддерживает ReadyBoost. Программного обеспечения в принципе никакого — ни на самой флэшке, ни на сайте. Дополнительных аксессуаров в комплекте тоже нет. В общем, типовой массовый накопитель, коим на рынке никого не удивишь. Положительно можно оценить разве что цветовую дифференциацию устройств в зависимости от емкости, хотя разноцветность «нашлепки» на лицевой стороне и выдвигающей разъем «пимпы» на боку в глаза особо и не бросается; корпус же всегда белый. Особенностью устройства является его участие в программе «Cologo», которая не очень интересна одиночному пользователю, но способна оказаться крайне полезной для компаний (пусть даже и небольших). Сущность ее заключается в том, что вы можете подготовить свой логотип или просто картинку в положенном формате, отправить ее в Kingston и получить партию накопителей, сделанных именно для вас. Минимальный размер партии — всего 100 устройств. А поле для деятельности открывается достаточно просторное. Например, презентовать партнерам компании на какой-нибудь из праздников по флэшке с собственным логотипом — оригинальный и приятный подарок 🙂 Или обеспечить выпуск накопителей с какими-нибудь местными картинками — удобно для магазинов, расположенных в туристических районах. В общем, возможность достаточно интересная и практически полезная, но далеко не для всех.

Transcend JetFlash 168

|

|

Давненько к нам на тесты не попадались накопители этого производителя, хотя на заре развития данного сегмента рынка были они частыми гостями в лаборатории. Но тогда и каждая имеющаяся в продаже флэшка была интересна сама по себе, а сейчас большинство производителей клепает практически однотипные продукты, соревнуясь друг с другом разве что по дизайну и функциональности. Многие пытались выделяться скоростью, однако сейчас таких попыток все меньше и меньше, поскольку производительность флэшдрайва большинство пользователей уже не сильно-то и волнует, а «быстрые» накопители по чисто техническим причинам существенно дороже общего уровня. В общем, несмотря на то, что сегмент «для бескомпромиссных энтузиастов» существует, и деньги у этих людей обычно есть, мал он слишком, чтобы продолжать быть определяющим. К чести Transcend, компания его не игнорирует, сохраняя в ассортименте своей продукции как три-пять линеек высокоскоростных флэш-накопителей, в то время, как конкуренты могут похвастаться в лучшем случае одной, а очень часто вообще не обращают внимания на этот сегмент рынка.

Серия JetFlash 168 как раз и предназначена для тех, для кого скорость — не пустой звук. Все ее представители основаны на SLC-чипах памяти, что прямо указано в технических характеристиках как на сайте, так и на упаковке накопителей. Интерес, правда, представляют собой только старшие модификации линейки, имеющие емкость 8 и 16 ГБ и скорость чтения/записи 30/25 МБ/с соответственно. Флэшки на 1, 2 и 4 ГБ одноканальные, так что скорость составляет 16/12 МБ/с, но компания, по крайней мере, этого не скрывает, а открытым текстом указывает везде, где возможно. Кроме «начинки» интерес в этих устройствах вызывает и дизайн – в традиционном китайском стиле. А так — вполне стандартный накопитель с колпачком, размерами 61×18,6×9,8 мм и массой 10 грамм.

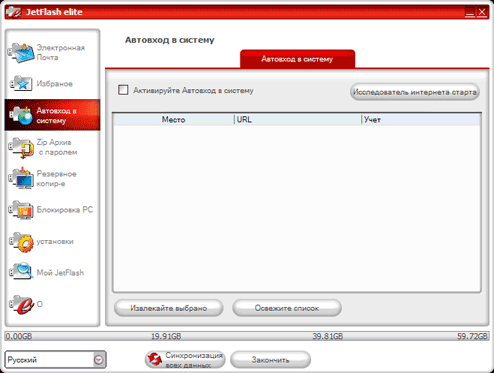

Впрочем, позаботились и о программном обеспечении, которое теперь называется JetFlash Elite. Но нас-то сменой названия не запутаешь — это все тот же модифицированный CarryItEasy+ от CoSoSys SRL. Изменений не так много. Положительное одно — используется шифрование по алгоритму AES с ключом 256, а не 128 бит. Отрицательных два — нет настройки резервного копирования по-расписанию (что для флэш-накопителя не критично), а также возможности сохранить на нем данные о владельце на случай утери (что поможет лишь если устройство найдет честный человек, который будет пытаться связаться с владельцем, а не прикарманит находку).

Новой для нас является только третья вкладка, появившаяся в CarryItEasy+ 3.0 вместе с блокировкой компьютера, но A-data «не доставшаяся». Несмотря на название, это не вход в систему, а «черный вход» на интернет-сайты. Забиваем в базу адреса и пароли и все — вручную их вводить не придется. Можно и забивать не вручную, а с соответствующих страниц кнопочкой сохранять. Но работает данная функция только с Internet Explorer. Попутно замечу, кстати, что перевод у «спецверсии» выполнен похуже, чем в оригинале — там перлов, типа «извлекайте выбрано» не отмечалось 🙂

Вообще же накопители на SLC-чипах — крайне редкие гости в последнее время. Причем устройство от Transcend — первое, которое мы будем тестировать по новой методике. Вот и посмотрим — стоит ли за такой прирост заявленной скорости платить или можно и без него обойтись.

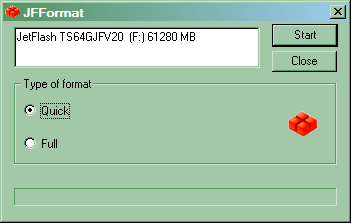

Transcend JetFlash V20

Внешне накопитель заставил вспомнить старые модели линеек JetFlashA и JetFlash 2, вот только емкость в те годы исчислялась сотнями (а то и десятками) мегабайт, а ныне уже речь зашла даже не о единицах, но о десятках гигабайт 🙂 В частности, мы тестировали старшую в линейке модель на 64 ГБ — кроме нее в ней есть устройства на 32 ГБ и меньше. Насколько меньше — не указано, но, надо думать, в последнее время нижняя планка все более и более поднимается, поскольку, согласно заявлениям Transcend, V20 — линейка для тех пользователей, кому нужен максимальный объем.

|

|

Два старших ее представителя имеют внушительные размеры — 88×33×15 мм при массе 24 грамма, что с крохами от IOCELL, например, ни в какое сравнение не идет. С другой стороны, совсем недавно емкость даже в 20-30 ГБ была вотчиной исключительно внешних жестких дисков, причем не самых маленьких из последних, а тут уже сравнение ясно в чью пользу 🙂

Очевидно, что такой объем можно получить лишь использованием MLC-микросхем флэш-памяти, так что скоростные характеристики воображение не поражают. Впрочем, для моделей, больших чем 16 ГБ они не такие и плохие: 25 МБ/с скорость чтения, 12 МБ/с — записи. Что на практике — проверим.

Поскольку в ассортименте Transcend это чуть ли не первая линейка, перешагнувшая за емкость 32 ГБ, компании пришлось озаботиться вопросом — как такие флэшки форматировать? Использование NTFS или exFAT пока еще может вызвать проблемы, а штатными средствами Windows XP отформатировать раздел на 64 ГБ под FAT32 не выйдет, вот и пришлось укомплектовать накопитель специальной программой форматирования. Простой как мычание, но со своей задачей вполне справляющейся. Ну и, разумеется, со всеми этими моделями работает упомянутая выше JetFlash Elite, что обеспечивает пользователю достаточно богатую дополнительную функциональность.

Verbatim Store’n’Go USB Micro

|

|

Общая тяга к миниатюризации затронула и Verbatim, так что в ассортименте компании появилась флэшка-стик. От уже описанных нами моделей ее отличает меньшая емкость — от 2 до 8 ГБ (а не до 16 ГБ), но, зато, большая компактность: 30×12×2 мм. Заодно повысили и скоростные характеристики устройства до 30/13 МБ/с при чтении/записи, что даже немного лучше, чем официальные цифры самой скоростной до последнего времени Store’n’Go USB Executive, а вот все остальное идентично прочим семействам компании. По-прежнему на каждый флэшдрайв записана уже подробно описанная нами программа Carry It Easy Light, повышающая функциональность устройства. Ну еще к каждой флэшке в качестве дополнительного аксессуара вложили маленькую петельку (чтоб ее где-нибудь крепить во избежание утери), а также сделали флэшки разноцветными (доступны оранжевые, зеленые и фиолетовые варианты расцветки корпуса), на чем все нововведения и кончились. Да и не очень-то они и нужны были — главное, что «старый» Mini, несмотря на названием, особо миниатюрным не был, а вот Micro уже одна из самых маленьких на рынке флэшек, чем будет многим интересна.

Реальная емкость

В отличие от винчестеров, различные флэш-накопители, формально имеющие одинаковый объем, на практике отличаются по количеству «дискового» пространства, доступного пользователю, поэтому для всех тестируемых устройств мы этот важный (поскольку именно за него платятся деньги) параметр приводили, приводим и будем приводить далее 🙂 В самом простом и понятном виде — сколько байт доступно для использования на свежеотформатированной под FAT32 флэшке.

| Min 8 ГБ | A-data XPG Xupreme 200X 8 ГБ | IOCELL NetDISK M5 8 ГБ | IOCELL NetDISK R5 8 ГБ | IOCELL NetDISK S5 8 ГБ | Verbatim Store’n’Go USB Micro 8 ГБ | Max 8 ГБ |

| 7999635456 | 8003821568 | 8003821568 (без Castella) 7945740288 (с Castella) |

7995449344 | 8271732736 | ||

Предыдущий «антирекорд» по емкости был поставлен как раз накопителями от Verbatim, так что ничего удивительного, что новое устройство его повторило. Еще меньше места пользователю предлагают флэшки от IOCELL при использовании в варианте «по умолчанию», но это легко объяснимо тем, что для виртуального CD с Castella место тоже требуется. А если программу удалить, то получается точно такой же результат, как у флэшдрайва от A-data, что позволяет предположить использование в этих устройствах одинакового контроллера. И это при том, что Xupreme 200 X позиционируется как высокоскоростной накопитель, а про NetDISK такого не скажешь. Впрочем, далеко идущих выводов из совпадения контроллеров делать не стоит — ныне быструю флэшку от обычной отличают чипы памяти, а не контроллер.

| Min 16 ГБ | Transcend JetFlash 168 16 ГБ | Max 16 ГБ |

| 16006545408 | 16339673088 | 16224436224 |

Transcend JF 168 оказался самым емким из протестированных нами к данному моменту устройств на 16 ГБ. Протестировали мы их немного пока, но, все же, хотя бы несколько 🙂

| A-data PD2 32 ГБ | Kingston DataTraveler 120 32 ГБ | Transcend JetFlash V20 64 ГБ |

| 32330612736 | 32104235008 | 64126386176 |

А вот накопителей емкостью 32 ГБ нам ранее попадался только один, 64 ГБ — и того меньше 🙂 Поэтому просто приведем данные по всем таким устройствам скопом без комментариев.

Методика тестирования

Подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться и с конфигурацией испытательного стенда, и с используемым программным обеспечением.

Время доступа

Время доступа на операциях чтения у всех флэш-накопителей (независимо от типа микросхем) ныне либо низкое, либо очень низкое. Все сегодняшние испытуемые с большим запасом уложились в одну тысячную долю секунды.

При записи данных уже есть отличия. Во-первых, что и ожидалось, Transcend JetFlash 168 в разы обогнал всех — для SLC-микросхем время доступа имеет просто другой порядок, чем могут обеспечить MLC. Впрочем, относительно неплохи и флэшки A-data и IOCELL. Для вторых это достижение, а вот для первой — мягко говоря, сомнительное: позиционируется-то XPG Xupreme как быстрый накопитель. Но мы уже сейчас видим, что не дано ему оказаться слишком уж быстрым.

Линейные операции

Семь из девяти флэшдрайвов вырвались за рамки 30 МБ/с, что неплохо, но никак не удивляет. Двоим это не удалось. Впрочем, результат Transcend JetFlash V20 лишь немного не дотягивает до максимума во-первых и даже чуть-чуть превосходит обещанный уровень производительности во-вторых. А флэшка от Kingston банально медленная. На уровне одноканальных накопителей на 2-4 ГБ. Зато очень емкая и, несмотря на это, относительно недорогая.

Рекордсмен один — JF 168, что и ожидалось: для SLC-чипов запись и чтение процессы практически симметричные. Снова можно похвалить и JF V20: хороший результат, почти вдвое превосходящий спецификации. Остальные — в районе 10 МБ/с, т. е. с точки зрения сегодняшнего дня ничего особенного. И, как мы видим, в серии XPG тоже ничего особенного нам пока A-data предложить не может. Замечу, что это самый скоростной продукт компании официально — как выглядят остальные уже можно понять 😉

Работа с видео

Все накопители прошли тест, если понимать его буквально 🙂 Да и вообще неплохо смотрятся на этом шаблоне. Лучше всех, что понятно, Transcend JF 168, обходящий конкурентов в 2-3 раза при потоковой записи в большой файл.

Работа с приложениями

Если в шаблоне фотоальбома, где определяющими являются операции чтения данных, все неплохи (причем можно утверждать уже, что потолком является сама шина USB, поскольку результаты лучших флэшек совпадают с показанными ВЖД), то именно «работа» удается хорошо только Transcend JF 168. До винчестеров еще далеко, однако все MLC-флэшки медленнее в 4-6 раз, что будет очень заметным на практике. Т. е. SLC-флэшдрайв вполне можно использовать в роли рабочего накопителя, а вот с MLC так лучше не поступать. Делайте выводы 🙂

Копирование файлов

Копирование данных с накопителя всем дается очень неплохо. Кроме Kingston разумеется, но уже по низкоуровневым тестам было ясно, что претендовать на верхние строчки в топе по производительности эта флэшка неспособна. Правда вот на мелких файлах она не так уж и отстает от общей массы. А лидерами на этом подтесте вообще оказались Transcend JF V20 и Verbatim Micro, опередив и безусловно высокоскоростной JF 168, и номинально высокоскоростную флэшку от A-data.

Переходим к записи на устройство, и… Фаворит состязаний бесславно «валится» на общий уровень. Нет, конечно, на мелких файлах JF 168 самый быстрый (причем замечу, что эта операция флэшкам дается в целом легче, чем USB-ВЖД, отформатированным под FAT32), но не на много. А на большом файле так и вообще ничего, поражающего воображение. Ну и для Kingston на этом этапе доброе слово найти сложно 🙂

Общий средний балл

| A-data XPG Xupreme 200X 8 ГБ | IOCELL NetDISK M5 8 ГБ | IOCELL NetDISK R5 8 ГБ | IOCELL NetDISK S5 8 ГБ |

| 202 | 208 | 206 | 207 |

| Kingston DataTraveler 120 32 ГБ | Transcend JetFlash 168 16 ГБ | Transcend JetFlash V20 64 ГБ | Verbatim Store’n’Go USB Micro 8 ГБ |

| 116 | 346 | 196 | 181 |

Даже на таком упрощенном наборе даже самые быстрые флэшдрайвы на данный момент втрое медленнее внутренних жестких дисков. Что неудивительно, поскольку «на руку» последним играют и более быстрый интерфейс, и технологические преимущества. А вот с USB-ВЖД такого разрыва уже не наблюдается, т. е. он есть, но относительно небольшой. Но это если говорить лишь о скоростных моделях, коих сегодня мало. Основная же масса флэшек заметно медленнее — вплоть до трех раз (а если вспомнить результаты прошлого тестирования, то и почти до четырех), сравнительно с моделями высокой производительности.

Энергопотребление

Все почти как ожидалось. «Почти», поскольку Transcend JetFlash 168, несмотря на использование «быстрых» микросхем флэш-памяти, и Kingston DataTraveler 120, несмотря на достаточно серьезный объем, вполне уложились в средние рамки, даже «пропустив вперед» флэшку от Verbatim. Ну а в том, что JF V20 окажется самым «прожорливым», никто и не сомневался — еще не так давно редкий внешний винчестер (других носителей просто не было) такой емкости укладывался в ограничения шины USB. Тут же весьма солидный запас, так что проблемы с функционированием если и будут, то в очень редких случаях.

В таблицах приведена средняя розничная цена протестированных накопителей в Москве, актуальная на момент чтения вами данной статьи:

| A-data XPG Xupreme 200X 8 ГБ | IOCELL NetDISK M5 8 ГБ | IOCELL NetDISK R5 8 ГБ | IOCELL NetDISK S5 8 ГБ |

| Н/Д(0) | Н/Д(0) | Н/Д(0) | Н/Д(0) |

| Kingston DataTraveler 120 32 ГБ | Transcend JetFlash 168 16 ГБ | Transcend JetFlash V20 64 ГБ | Verbatim Store’n’Go USB Micro 8 ГБ |

| Н/Д(0) | Н/Д(1) | Н/Д(1) | Н/Д(1) |

Итого

Что имеем «в сухом остатке»? Во-первых, можно порадоваться за наших румынских братьев по бывшему соцлагерю, а именно CoSoSys. Компании удалось написать настолько удачное программное обеспечение, что его для своих нужды закупили уже точно A-data, ATP, Transcend и Verbatim, причем не удивлюсь, если данный список будет расширяться и далее. На фоне того, как провалились предыдущие идеи об увеличении интеллекта флэш-накопителей, это весьма серьезное достижение. Так что остается надеяться, что и в будущем компания не перестанет нас радовать своим весьма специализированным, но очень удобным программным обеспечением.

Вторым интересным моментом сегодняшнего тестирования является то, что к нам в руки попала одна из немногих сегодня моделей на SLC-чипах. Результаты тестирования неоднозначные — как мы увидели, поиск «быстрой» флэшки для использования по основному назначению (а именно для переноса файлов) особого смысла не имеет. JetFlash 168 оказался на операциях копирования лишь незначительно быстрее, чем JetFlash V20, при очень заметной разнице в цене — фактически у нас стоит выбор между 16 ГБ чуть побыстрее и 64 ГБ (!) чуть-чуть помедленней за одинаковые деньги. Очевидно, что при таких раскладах SLC-флэшдрайвы становятся совершенно неинтересными для пользователей и производителей. Но, все же, очень хорошо, что последние все-таки не сворачивают их выход окончательно — разница при использовании накопителя в качестве рабочего уже радикальна. Сегодняшняя MLC-флэшка для этого еще непригодна (ну или малопригодна — работать-то будет, но только если запастись большим терпением), а вот с SLC особых проблем нет: они сравнимы в данном качестве с ВЖД, пусть и незначительно медленнее последних. Причем не стоит думать, что разница заметна только в тестах — на практике мы с ней умудрились столкнуться еще до обновления методики. Остается только надеяться, что со временем производители найдут способы решения данной проблемы и в массовых сериях накопителей. Так, как они ее фактически решили в плане копирования информации — несложно заметить, что даже самые медленные сегодняшние накопители вполне адекватно справляются с этими задачами (на больших файлах, разумеется — копирование большой «кучи мелочи» проблематично уже для наиболее часто используемой файловой системы: ВЖД в аналогичных условиях нередко еще более медлительны). Уж во всяком случае, куда лучше, чем это делали первые флэшдрайвы пятилетней давности, при том, что емкость с тех времен выросла уже даже не на порядок, а на два, а цены — упали. Во всяком случае, поводов для пессимизма не наблюдается — сегмент флэш-накопителей с USB-интерфейсом продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих и динамично развивающихся, несмотря на все кризисы и прочие неприятные явления. Фактически у этих накопителей остался лишь один конкурент, да и то — уступающий им по многим параметрам, а именно внешние жесткие диски на пластинах диаметром 2,5 дюйма: всех остальных флэшдрайвы уже успешно «похоронили». Так что ничего удивительного в том, что основной вектор развития в последнее время сместился в сторону работы над дизайном и удобством использования этих устройств — из игрушки для энтузиастов они окончательно превратились в товар повседневного спроса 🙂