Тестирование недорогих четырехъядерных процессоров AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Оглавление

Как мы недавно писали в обзоре шестиядерных «двенадцатипоточных» процессоров, топовые некогда устройства сильно девальвировались и практически подверглись забвению из-за появления моделей для массовых платформ с восемью ядрами (а с прошлого года — и бо́льшим их количеством). Четырехъядерным процессорам тогда же «досталось» в еще большей степени, и во многом — еще более незаслуженно: просто их долгое доминирование в рамках сменяющих друг друга платформ LGA115x некоторым особо нетерпеливым гражданам психологически надоело. Конечно, со многими задачами они как справлялись, так и справляются. Более того, до сих пор неплохо продаются даже двухъядерные процессоры, которые, правда, в последнее время окончательно мигрировали в бюджетный сегмент — но многим другого и не требуется. Что уж говорить про старые компьютеры и особенно ноутбуки, которые не меняют годами по принципу: «Работает? Не трожь!»

С другой стороны, правоверный энтузиаст от упоминая таких процессоров должен если не падать ниц в ужасе и омерзении, то хотя бы морщить нос и брюзжать: в мобильнике и то ядер больше. Что верно — если не вспоминать, что ядра бывают разные. Даже в пределах одной микроархитектуры и одного ее поколения «зажатые теплопакетом» ноутбучные чипы всегда работали медленнее, потребляя меньше энергии, нежели их настольные собратья. В более сложных случаях различия только накапливаются, так что автоматически приравнивать друг к другу все процессоры с одинаковым количеством ядер (пусть даже и сходных) некорректно. Это показывает и их история — сложная и по-своему интересная.

Расцвет и застой

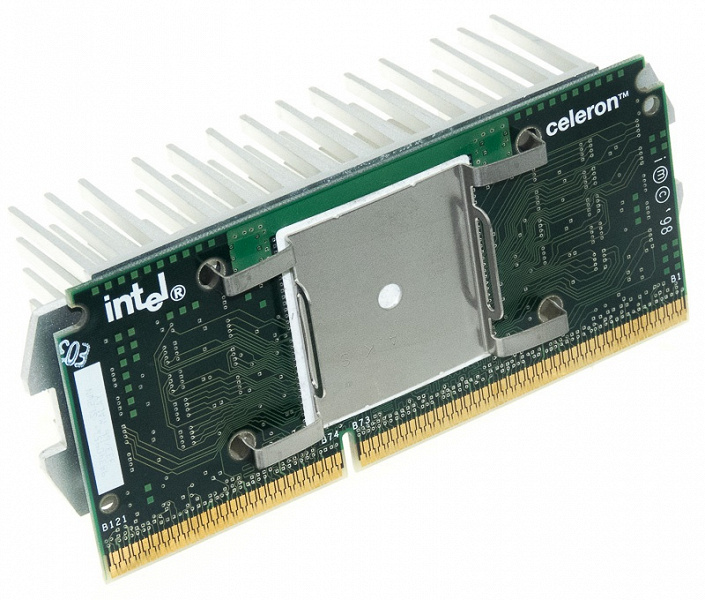

Сейчас уже прозвучит забавно, но за 42 года существования х86-архитектуры вопрос количества ядер хоть в каком-то виде обсуждался лишь последние лет 15. Ранние успехи компьютеров на основе таких процессоров и вовсе относятся ко временам, когда идея исполнения одной системой одновременно нескольких потоков кода не рассматривалась в принципе. Первые попытки создания симметричных многопроцессорных систем на базе х86 относятся к концу 80-х, однако они представляли собой достаточно экзотические специализированные платформы на i386/i486 (более ранние 16-разрядные процессоры для такого не подходили в принципе), остававшиеся вне сферы интересов большинства пользователей ПК. А вот при разработке Pentium в Intel изначально заложили поддержку двухпроцессорных конфигураций на одной плате, что позднее «переползло» в Pentium II/III — и вот с такой реализацией познакомиться на практике уже успели многие. Собственно, одной из самых популярных тем 1998 года было использование Celeron в двухпроцессорной конфигурации.

Почему именно Celeron? Потому что эти процессоры были по тем временам очень дешевыми: сами они стоили каких-то 200 долларов и меньше (именно таким тогда было понимание «дешевых процессоров»), платы с двумя Slot 1 «тянули» на ту же пару сотен (а вот таким был уровень «дорогих плат» когда-то), и заставить все это работать вместе было относительно несложно. Позднее Celeron обзавелись кэш-памятью второго уровня и стали работать быстрее, а их переход со слотового на сокетное исполнение сделал ненужным модификацию самого процессора (точнее, его платы) — достаточно было купить подходящий переходник. Прошло еще немного времени, и эстафету подхватили некоторые производители системных плат, выпустив модели, изначально рассчитанные под Dual Celeron. В итоге собрать [относительно] недорогую двухпроцессорную систему стало не сложнее, чем отнять конфетку у ребенка.

Но двухпроцессорные системы так и не стали постоянными обитателями массового сегмента. Во многом — из-за того, что прикладного ПО, ориентированного на такое применение, было немного, да и массовые операционные системы линейки Windows 9x многопроцессорность не поддерживали. К тому же, «халява» быстро закончилась: поддержка SMP стала уделом исключительно дорогих Xeon и Athlon MP, а бюджетные процессоры ее лишились (не только Celeron, но и младшие модели Pentium III — а потом и все Pentium 4). Некоторые успели поразвлекаться с переделкой Athlon XP в Athlon MP, но мейнстримом это стать не могло. С точки зрения Intel, будущее тогда мыслилось так: для «серьезных» приложений — новая IA64 (см. Itanium), а в клиентских компьютерах положено остаться исключительно 32-разрядным процессорам с очень длинным конвеером и огромными тактовыми частотами (до 10 ГГц), способным быстро перемалывать один поток кода.

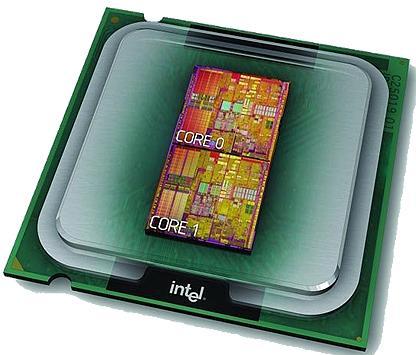

Концепция начала давать сбой, когда выяснилось, что никаких 10 ГГц не будет. Массового перехода на Itanium — тоже. Благо в AMD придерживались другой точки зрения: прощаться с х86 не обязательно, поскольку ее можно расширить до 64 разрядов и продолжать использовать во всех сегментах, включая НРС и прочие многопроцессорные серверы. Но для этого надо было повышать не только количество процессоров в системе, но и количество ядер в каждом сокете — что должно было благотворно сказаться и на персональных компьютерах и ноутбуках. Именно это и было сделано в 2005 году, когда на рынке появились AMD Athlon 64 X2, Intel Pentium D и Core Duo. Первый получался путем объединения двух ядер Athlon 64 в одном кристалле — и с общим контроллером памяти. Вышло неплохо, пусть и дороговато: от $340 (впрочем, на тот момент такие цены еще продолжали считаться «нормальными»). А Pentium D был фактически объединением двух физических кристаллов Pentium 4 под одной крышкой. Вот только Pentium 4 к тому моменту с трудом мог бороться с Athlon 64 — в том числе из-за проблем с тепловыделением. В итоге такой лобовой подход все проблемы удвоил, а вот производительность в оптимизированных под многопоточность приложениях — не совсем удвоил, поскольку младшие модели Pentium D пришлось лишить поддержки Hyper-Threading. Технология Hyper-Threading, конечно, полноценной альтернативой двухъядерности не являлась, но определенный прирост скорости Pentium 4 давала. Между тем, в однопоточных приложениях (коих на тот момент было подавляющее большинство в быту и около него) процессоры со «сдвоенной» организацией (и Pentium D, и Athlon 64 X2) преимуществ перед своими более дешевыми родственниками не имели вовсе.

Ноутбучным Core Duo повезло намного больше. Эти модели тоже стали развитием одноядерных Pentium M — но вследствие более глубокой их модернизации. В первую очередь, добавилось использование единого кэша второго уровня для пары ядер. Intel это было сделать несложно, благо компания ориентировалась на инклюзивные кэши — когда каждый следующий уровень хранит копии предыдущих. AMD же применяла эксклюзивную архитектуру: если данные попали в L1, то их нет в L2. Для одноядерных процессоров эксклюзивная архитектура была более эффективной, поскольку экономила дорогостоящее место в кэшах, однако использование кэшей для межъядерного обмена она затрудняла — нужно было вводить общий уровень. Core Duo архитектурно восходили аж к Pentium Pro (пусть и сильно доработанным), имели помимо упомянутого кэша и другие достоинства, и раз уж текущая на тот момент архитектура NetBurst зашел в тупик, решено было выпускать наследников этих процессоров на все рынки. Что и было сделано в 2006 году, когда появились Core 2 Duo — и настольные, и ноутбучные, и серверные. Большой скачок позволил не только догнать, но и радикально обогнать линейку Athlon. AMD попробовала развязать ценовую войну, но к ней лучше подготовлена оказалась Intel, поскольку эта компания лидировала во внедрении новых техпроцессов и легко могла производить много кристаллов — и дешево. Итогом войны, кстати, стали столь привычные нам ценовые планки: бюджетные модели процессоров (вполне пригодные для многих сфер применения) начали продаваться чуть ли не по 50 долларов, а 90% покупок стало приходиться на сегмент $80—$200. Платить больше приходилось лишь немногим покупателям — и только если им это зачем-то было нужно. Сравните с концом прошлого века, когда дешевле 200 долларов стоили разве что устаревшие процессоры для старых платформ, а с этой отметки начинались Celeron и подобные решения. Это прекрасный результат и, с потребительской точки зрения, пожалуй, самый важный итог первого десятилетия наступившего тысячелетия.

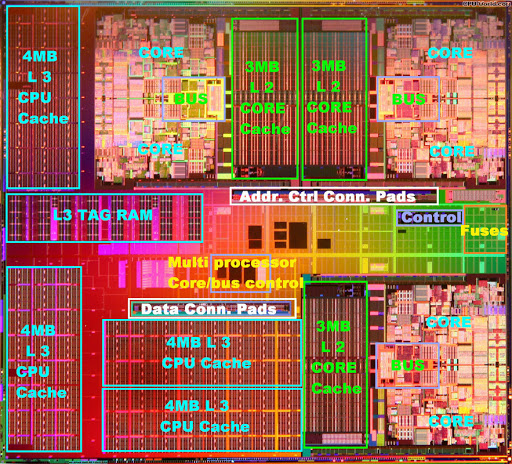

А вот технические итоги были другими. Главный — на двух ядрах индустрия не остановилась, поскольку в том же 2006 году появились не только Core 2 Duo, но и склейка из двух таких кристаллов в виде Core 2 Quad. Склейка — плохо? Как массовое решение — в какой-то степени да. Как нишевое — нормально. Программисты еще не разобрались до конца, что делать с двумя ядрами, а для тех, кто разобрался, уже были готовы четыре. В 2008 году и вовсе начали бродить слухи о «Core 2 Hex», то есть шестиядерном процессоре, составленном из трех Core 2 Duo для LGA775. Таких моделей мы не увидели, поскольку их время не пришло, зато шестиядерные Xeon в конце 2008 года появились. Так что после 27 лет принципиальной одноядерности потребовалось всего три-четыре года на внедрение двух, четырех и даже шести ядер! Это не просто большой скачок, а принципиальное изменение рынка.

В нем поучаствовала и AMD, разработавшая процессоры Phenom. Принципиально это были те же Athlon 64, но с общей кэш-памятью третьего уровня, что позволило выпустить сначала четырех-, а потом и шестиядерные «монолитные» процессоры с этой архитектурой. Правда, монолитность на деле дала не так уж много, зато многие характеристики новых процессоров оказались хуже, чем у Core2. Оставалось только воевать ценами, в том числе нанеся неожиданный фланговый удар: Athlon II X3 и X4 — это те же Phenom II, но без L3. Младшие процессоры были куда более медленными, но очень дешевыми: впервые на рынке появились четырехъядерные процессоры по цене 100 долларов, а то и ниже.

С этим багажом мы приехали к 2010 году. Intel как раз перешла с Core2 на Core: новая микроархитектура отказалась от ориентации на двухъядерный дизайн и позволяла относительно свободно наращивать количество ядер в сокете. Правда, пользовалась этим компания только в сегменте HEDT-решений, где количество ядер в старших моделях бодро увеличилось с четырех до десяти, а шестиядерники постепенно подешевели со штукибаксов до $400. Ниже были массовые платформы линейки LGA115x — и только четыре ядра максимум. Первое поколение Core, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. В процессе разработки шестого (Skylake) ходили слухи, что эти процессоры станут шестиядерными — техпроцесс 14 нм, в общем-то, позволял. Но этого не случилось: и настольные Skylake, и пришедшие им на смену в 2017 году Kaby Lake остались четырехъядерными. Надоело! Да, сами процессоры стали совсем другими: производительность того же Core i7-7700K (Kaby Lake 2017 года) раза в три выше, чем у Core i7-920 (младшая модель для LGA1366 2008 года, стоившая столько же, сколько топчики под LGA115x). Соответствующие платформы сравнивать тем более нет смысла. Но ядер-то — столько же. А еще все изменения (что процессоров, что платформ) были эволюционными, то есть на каждом шаге небольшими. Со времен первого поколения, да и второго с третьим, до седьмого их набралось порядком. Однако в сравнении с четвертым — немного. И, повторимся, главный момент был психологическим: почти десять лет на массовом рынке господствовали четырехъядерные Core i7. Разные — но не воспринимающиеся как принципиально разные. Принципиальные изменения нужно было искать на других платформах, но и совсем за другие деньги: десятиядерный Core i7-6950X сам по себе стоил более полутора тысяч долларов, то есть дороже неплохого компьютера массовой серии целиком.

В итоге к 2017 году на рынке сложилась революционная ситуация — в точном соответствии с определением дедушки Ленина: верхи уже не могут править по-старому, а низы уже не хотят жить по-старому. Перетоптались бы, конечно. Но почва была подготовлена и обильно унавожена. И на нее упал Ryzen — обеспечивший триумфальное возвращение AMD в сегмент высокой производительности.

Малоядерные Ryzen первых серий

Как уже не раз было сказано, изначально-то AMD тоже разрабатывала «базовый модуль» (CCX) из четырех процессорных ядер с контроллерами памяти и PCIe. Но выходить на рынок только с таким в 2017 году смысла уже не было, поскольку там присутствовали отличные и отшлифованные до блеска четырехъядерные Core. Поэтому стратегическим продуктом первого времени стал кристалл из двух CCX, связанных шиной Infinity Fabric. На его базе можно было делать серверные решения, объединив той же Infinity Fabric несколько кристаллов и получив 32 ядра в одном сокете. А можно было просто выпустить настольный Ryzen 7. Тесты быстро показали, что ядро Ryzen первых серий уступало последним Core, а очередная склейка тоже в некоторых случаях мешалась, но. Но «8 ядер / 16 потоков» Intel на тот момент продавала за 1000 долларов, шестиядерник готова была «отдать» за $400 (причем эти модели были не последними Core), а четыре ядра стоили в районе 300 долларов. Восьмиядерные же Ryzen 7 в рознице стоили от $300 до $500 долларов, за что простить новым процессорам можно было многое. И прощали.

Но нужно было параллельно двигаться в сторону более массового сегмента, да и брак утилизировать всегда полезно. «Полный» восьмиядерный кристалл был слишком сложным, чтобы все экземпляры получались идеальными, и слишком дорогим, чтобы в случае незначительных дефектов выбрасывать его целиком. Поэтому появились Ryzen 5 — с четырьмя и шестью ядрами. Почему сразу две линейки? В первом поколении отключение ядер могло быть только симметричным, то есть если мы имеем не более одного сбойного ядра на CCX, то получается шестиядерный Ryzen 5 1600 или 1600X. Если хотя бы в одном не работают два ядра — то четырехъядерный Ryzen 5 1500X. А модель с индексом 1400 позволяла утилизировать и кристаллы с частично неработающим кэшем третьего уровня. В общем, у хорошей хозяйки пропадает только петушиный крик. Такие модели по определению стоили дешевле 300 долларов, а младшие представители линейки — и дешевле 200. Но шестиядерные Ryzen 5 по производительности могли конкурировать с четырехъядерными Core i7 (более дорогими), несмотря на более медленные ядра — благо ядер было больше. А четырехъядерные Ryzen 5 нормально смотрелись на фоне Core i5: ядер столько же, чуть более медленных, но двухпоточных. В итоге эти процессоры быстро стали очень популярными и, по сути, пережили «первое поколение» как таковое, поскольку на них в конце шли уже не только «полноценные кристаллы» (а не отбраковка), но даже и более свежие Zen+.

К осени появились Ryzen 3 1200 и 1300X — по сути, Ryzen 5 1400, но с отключенным SMT. Вот это уже была сегментация рынка в чистом виде, поскольку вероятность возникновения дефектов, препятствующих именно двухпоточности, крайне мала. Они требовались как временное решение — до появления APU, изначально ограниченных четырьмя ядрами, зато с графикой. Первое время Ryzen 3 смотрелись неплохо, но появились они поздновато — с осени в Intel занялись модернизацией платформы. Новая (несовместимая официально со старой) версия LGA1151 докинула ядер во все линейки. И оказалось, что шестиядерные Core i7 могут на равных конкурировать со старшими восьмиядерными Ryzen 7 даже при полной загрузке (опережая их при неполной), новые шестиядерные Core i5 по крайней мере не хуже «старых» Core i7, но стоит как «старые» Core i5, а расположенные еще чуть ниже четырехъядерные Core i3 также заменяли «старые» Core i5 по цене «старых» Core i3. В принципе, ничего страшного для AMD не случилось, просто пришлось снизить цены процессоров всех семейств. Но в таких условиях перестали быть «интересными» как раз самые дешевые — слишком уж незначительной оказалась доплата до Ryzen 5. Разница в цене на практике была еще менее заметной, потому что устанавливались они только в компьютеры с дискретной видеокартой: в отличие от Core, процессоры семейства Ryzen без нее обойтись не могли.

А вот APU были рассчитаны как раз на такое использование. Они появились в начале 2018 года и, как и ожидалось, были четырехъядерными, но с самыми мощными интегрированными GPU на рынке. Конечно, мощными они были лишь по меркам интегрированных решений, на деле едва дотягиваясь до младшей дискретки, так что для серьезных игр не годились (как и те же младшие дискретки). А в паре с более-менее мощной видеокартой Ryzen 3 2200G выглядел странновато при наличии моделей Ryzen 3 1200/1300X, поскольку имел меньше кэш-памяти и PCIe x8 вместо PCIe х16. Ryzen 5 2400G с такими же ограничениями выглядел еще страньше. В общем, полностью заменить «чистые» процессоры такими кристаллами не получалось.

При обновлении модельного ряда на Zen+ компании AMD таки пришлось выпустить Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X, согласно номерам «встраивающиеся» чуть выше APU и чуть ниже «взрослых» моделей (начиная с Ryzen 5 2600). Предназначены они были для нужд ОЕМ-сборщиков и шли в младшие игровые компьютеры, куда изначально устанавливалась дискретная видеокарта, так что APU в них были бы неуместны. Но поскольку массовость таких решений не требовалась, компания AMD постаралась сделать эти модели настолько быстрыми, насколько смогла. Для этого использовалось не симметричное отключение ядер в разных CCX, а полное отключение в кристалле одного из них. Второй CCX (остающийся рабочим) должен был при этом быть идеальным, без дефектов, то есть для утилизации брака эти процессоры не годились. Брак же шел на AF-модификации Ryzen 3 1200 и Ryzen 5 1600 — тоже, в общем-то, предназначенные для ОЕМ-рынка, хотя, как водится, попадавшие и в розницу. Особой популярности, впрочем, все эти решения не снискали, поскольку слишком уж дешево и привлекательно, с точки зрения индивидуального покупателя, стоил Ryzen 5 2600. А товарные остатки Ryzen 5 1600 смотрелись еще лучше. Те, кто был готов ограничиться четырьмя ядрами, покупали Core i3 — работающие быстрее, чем Ryzen 3 (а временами — и чем младшие Ryzen 5). К тому же Core i3 способны обходиться без дискретной видеокарты — равно как и APU Ryzen 3/5, оказывающиеся хорошим выбором для тех, кто планировал ограничиться интеграшкой, но более быстрой, чем в процессорах Intel.

В общем, к прошлому году четырехъядерные процессоры AMD стали вещью в себе. Их покупали, но не особенно обсуждали. Эти небыстрые уже модели находили свое место в компьютерах за счет дешевизны, но не более того.

Ryzen 3000: путь к народу

В момент анонса новое семейство процессоров, основанных на новой микроархитектуре, начиналось с Ryzen 5 3600 — это прекрасный процессор, но с рекомендованной ценой $199. В принципе, это не так уж много, поскольку возвращение конкуренции, как и следовало ожидать, привело к росту средних цен на процессоры. Но это не так уж и мало, поскольку покупатель всегда хочет заплатить поменьше, а получить побольше. Однако роль бюджетных моделей должны были выполнять старые процессоры Ryzen, имеющиеся на складах в достаточных количествах. Дошло даже до того, что поставки Ryzen 5 2600 продолжались до конца 2019 года: а зачем торопиться с заменой популярной модели? Тем более, что новая линейка отличалась от старой не только процессорным ядрами, но и периферийными возможностями, однако воспользоваться теми на старых платах невозможно, а новых недорогих плат до последнего времени не было. Поэтому лучше было дать возможность магазинам спокойно распродать товарные остатки старых моделей, чем устраивать никому не нужную внутрифирменную конкуренцию. И без того у некоторых покупателей возникали сложности с выбором: Ryzen 5 3600 по производительности как раз примерно равен некогда топовому Ryzen 7 2700X, но многих смущало то, что во втором целых восемь ядер, а в первом — всего шесть. Однако такое пересечение старых и новых линеек было фактически единственным — чего не удалось бы добиться при «слишком раннем» выходе в свет новых бюджетных моделей.

Единственное расширение модельного ряда произошло уже в конце прошлого года, когда на отдельных рынках были представлены Ryzen 5 3500 и 3500X. Второй, по сути, представлял собой Ryzen 5 3600, но с отключенной многопоточностью, а у первого еще и емкость кэш-памяти третьего уровня была уменьшена вдвое. Естественно, оба продавались дешевле 200 долларов: об официальных рекомендованных ценах тут говорить не приходится, но реальные розничные достигали примерно $150. На сайте AMD эти два процессора до сих пор отсутствуют и вряд ли уже там появятся (почему — будет понятно чуть позже), но в продаже они есть и вряд ли скоро исчезнут. Причина их появления понятна: «старое» поколение имело не слишком высокую игровую производительность, хотя отлично конкурировало с Core i5 в задачах общего назначения, а Ryzen 5 3600 стоил дороже — вот и понадобилось заткнуть дыру. Впрочем, это в любом случае были временные решения — на период до появления главных героев сегодняшней статьи.

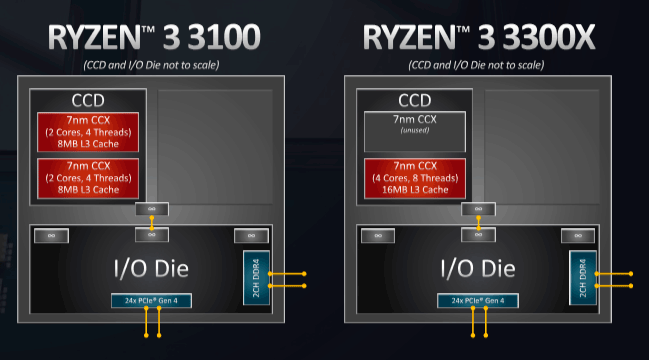

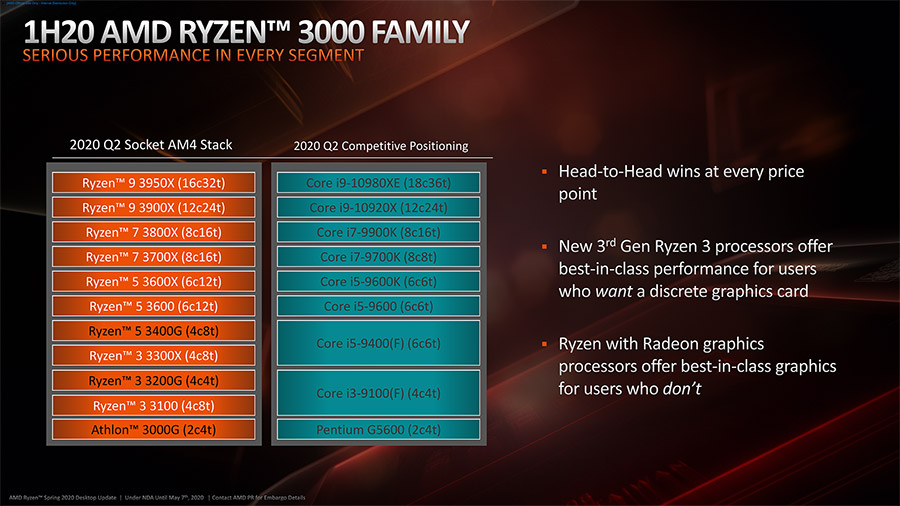

Важным же здесь является, пожалуй, номер моделей. Вспомним: Ryzen 5 1400 и 1500X — это четырехъядерные процессоры. В линейке Ryzen 2000 их аналогами можно считать APU Ryzen 5 2400G и «просто процессор» Ryzen 5 2500X. А в новом семействе Ryzen 5 3500 — это уже шесть ядер. Чуть ниже — рефреш APU в виде Ryzen 5 3400G, принципиально от предка не отличающийся. Номера же х300 и х200 в старых линейках были зарезервированы за Ryzen 3 — четырехъядерными и четырехпоточными. Сейчас номер х200 уже «занят» APU (Ryzen 3 3200G), а снизу линейку номеров подпирает Athlon 3000G. В общем, у компании оставались только два свободных номера, 3100 и 3300, и по логике это должны были быть Ryzen 3 — традиционные конкуренты для Core i3. А те в ближайшее время должны получить поддержку Hyper-Threading и стать аналогами былых Core i7-7700 и других подобных процессоров. Новые Ryzen 3 выходят сейчас, чуть раньше своих конкурентов из стана Intel, так что они тоже стали четырехъядерными и восьмипоточными.

Ранее такая формула была зарезервирована за Ryzen 5, а теперь это Ryzen 3. Но как мы помним по миграции процессоров Intel с одной версии LGA1151 на другую, «ядерные формулы» 4С/8Т и 6С/6Т могут обеспечивать примерно равный уровень производительности (при одинаковых ядрах). Кроме того, новые Core i5 под LGA1200 ожидает та же операция, что и Core i3: они получат поддержку Hyper-Threading и, следовательно, будут непосредственно конкурировать с Ryzen 5 3600/3600X — но не с Ryzen 5 3500/3500X. Значит, последние сделали свое дело и могут уходить. А вот остальные новые процессоры — это всерьез и еще надолго.

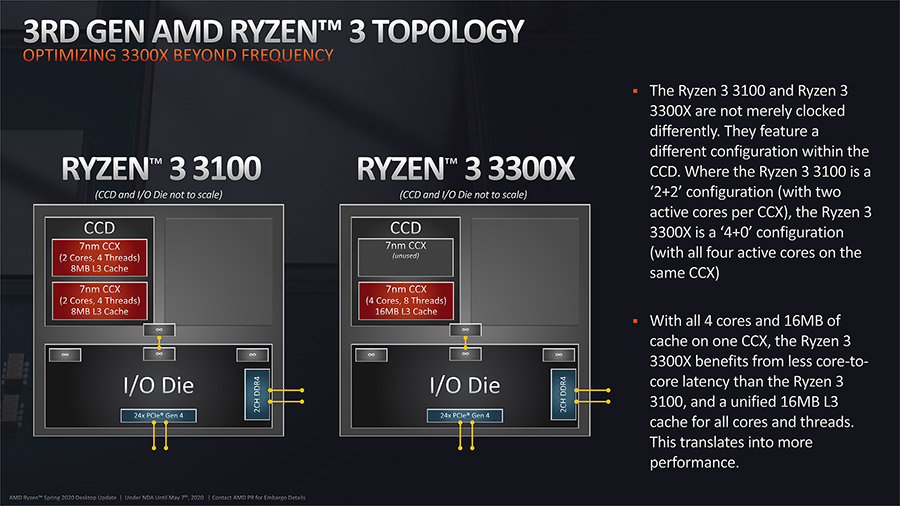

Неудивительно, что AMD фактически представила не одну линейку, а две (пусть и по одной модели в каждой). Ryzen 3 3100 стал «духовным наследником» Ryzen 5 1400: работают оба CCX, но лишь на половину своих возможностей, то есть два ядра из четырех и половинки L3. Это не лучшая конфигурация с точки зрения производительности, зато идеальная для утилизации брака. Такие процессоры могут обходиться компании очень дешево, поэтому их рекомендованная цена соответствует старым младшим Ryzen 3. или Athlon II X4 600. В общем, возвращение народных четырехъядерников, но совсем на другом уровне технологии: включая поддержку PCIe 4.0 и т. п. Естественно, для этого нужны соответствующие системные платы, так что чипсет В550 (о котором мы недавно подробно рассказывали) анонсирован вместе с новыми Ryzen 3.

Второй же новый процессор, Ryzen 3 3300X, не так прост, как младший брат: здесь работает один CCX, но в полном виде, с 16 МБ общего L3. У него есть аналогии с Ryzen 5 2500X, но не меньшие — с процессорами Intel Core i7 до 2017 года. Напомним, что те до настоящего времени оставались лучшими четырехъядерными моделями на рынке, поскольку сами ядра у них были чуть лучше, чем Zen/Zen+. А вот Zen2 уже ни в чем ядрам Core не уступает, а то и превосходит. Таким образом, начиная со следующего месяца, платформы AMD AM4 и Intel LGA1200 начинают хоронить все старые версии LGA115x в две руки и во всех сегментах. Новые Core i3 и, в особенности, новые Ryzen 3 будут хорошим соблазном и для части тех пользователей, кто не хотел модернизировать старые платформы, поскольку считал четыре ядра достаточным количеством (тем более, когда они уже есть). Что ж, вот для них новые более лучшие четыре ядра недорого, в комплекте с новой периферией, улучшением ремонтопригодности. Да и потенциальной модернизируемостью, в конце концов.

Впрочем, главным вопросом является то, как это работает на практике. Пока мы не можем познакомиться с LGA1200, а вот оценить место в жизни новых Ryzen 3 уже можем. Чем и займемся.

Участники тестирования

| AMD Ryzen 3 3100 | AMD Ryzen 3 3300X | AMD Ryzen 5 3400G | AMD Ryzen 5 3500 | AMD Ryzen 5 3600 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Название ядра | Matisse | Matisse | Picasso | Matisse | Matisse |

| Технология производства | 7/12 нм | 7/12 нм | 12 нм | 7/12 нм | 7/12 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,6/3,9 | 3,8/4,3 | 3,7/4,2 | 3,6/4,1 | 3,6/4,2 |

| Количество ядер/потоков | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 6/6 | 6/12 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 128/128 | 128/128 | 256/128 | 192/192 | 192/192 |

| Кэш L2, КБ | 4×512 | 4×512 | 4×512 | 6×512 | 6×512 |

| Кэш L3, МиБ | 16 | 16 | 4 | 16 | 32 |

| Оперативная память | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 |

| TDP, Вт | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

| Количество линий PCIe 4.0 | 20 | 20 | 12 (3.0) | 20 | 20 |

| Интегрированный GPU | нет | нет | Radeon RX Vega 11 | нет | нет |

Мы взяли пять моделей AMD — от Ryzen 5 3600 и ниже. Включили в эту выборку и Ryzen 5 3400G — который, напомним, несмотря на название, относится к предыдущему поколению, но позиционируется не ниже Ryzen 3 3300X. Его сильное место — способность работать без дискретной видеокарты, демонстрируя при этом игровую производительность на уровне Radeon RX 540X. Но все остальные не только качественные, но и количественные характеристики у него хуже, чем у соседей по номерам, а Radeon RX 540X/550 все равно серьезно считать игровыми решениями нельзя, так что сегодня мы встроенной графикой пользоваться не станем: все процессоры будут работать с одной и той же дискретной видеокартой на базе Radeon RX Vega 56. И на системной плате Asus TUF X470-Plus Gaming на чипсете X470. Понятно, что больше подошел бы В550, но пока материнских плат на этом чипсете у нас под рукой нет, а X570 для Ryzen 5 и, тем более, Ryzen 3 — явный перебор.

| Intel Core i7-7700K | Intel Core i5-8500 | Intel Core i5-9400F | Intel Core i5-9500 | Intel Core i5-9600K | |

|---|---|---|---|---|---|

| Название ядра | Kaby Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake Refresh | Coffee Lake Refresh |

| Технология производства | 14 нм | 14 нм | 14 нм | 14 нм | 14 нм |

| Частота ядра, ГГц | 4,2/4,5 | 3,0/4,1 | 2,9/4,1 | 3,0/4,4 | 3,7/4,6 |

| Количество ядер/потоков | 4/8 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 128/128 | 192/192 | 192/192 | 192/192 | 192/192 |

| Кэш L2, КБ | 4×256 | 6×256 | 6×256 | 6×256 | 6×256 |

| Кэш L3, МиБ | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| Оперативная память | 2×DDR4-2400 | 2×DDR4-2666 | 2×DDR4-2666 | 2×DDR4-2666 | 2×DDR4-2666 |

| TDP, Вт | 91 | 65 | 65 | 65 | 95 |

| Количество линий PCIe 3.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Интегрированный GPU | HD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | нет | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 |

От Intel — тоже пять процессоров, четыре из которых относятся к актуальной на данный момент платформе LGA1151. AMD позиционирует Ryzen 3 3300X как конкурента шестиядерному Core i5-9400F, а Ryzen 3 3100 — и вовсе как альтернативу i3-9100F, но последний мы пока не тестировали. Да и понятно, что основная конкуренция будет не с ним, а с i3-10100. Так что лучше добавим (пользуясь случаем) еще пару Core i5. Тем более, ниже мы увидим, что только наш экземпляр Core i5-9400F ведет себя так, как положено Coffee Lake, а не Coffee Lake Refresh — чем он официально и является. А вот Core i5-9500 явно использует другой кристалл. Все эти процессоры тестировались на плате Asus ROG Maximus X Hero на чипсете Intel Z370 и тоже с Radeon RX Vega 56.

А пятый процессор — легендарный Core i7-7700K, до последнего времени остававшийся лучшей четырехъядерной моделью на рынке. Вот и посмотрим, как он выглядит сегодня на фоне более дешевых, а то и совсем недорогих процессоров AMD и Intel. Единственное изменение в окружении — плата ASRock Z270 Killer SLI на чипсете Intel Z270, благо LGA1151 LGA1151 рознь (хотя в принципе Z270 и Z370 — одно и тоже).

Методика тестирования

Методика тестирования подробно описана в отдельной статье, а результаты всех тестов доступны в отдельной таблице в формате Microsoft Excel. Непосредственно в статьях же мы используем обработанные результаты: нормированные относительно референсной системы (Intel Core i5-9600K с 16 ГБ памяти, видеокартой AMD Radeon Vega 56 и SATA SSD — в сегодняшней статье таковая принимает и непосредственное участие) и сгруппированные по сферам применения компьютера. Соответственно, на всех диаграммах, относящихся к приложениям, безразмерные баллы — так что больше всегда лучше. А игровые тесты с этого года мы окончательно переводим в опциональный статус (причины чего разобраны подробно в описании тестовой методики), так что по ним будут только специализированные материалы. В основной линейке — только пара «процессорозависимых» игр в невысоком разрешении и среднем качестве — синтетично, конечно, но приближенные к реальности условия для тестирования процессоров не годятся, поскольку в таковых от них ничего не зависит.

iXBT Application Benchmark 2020

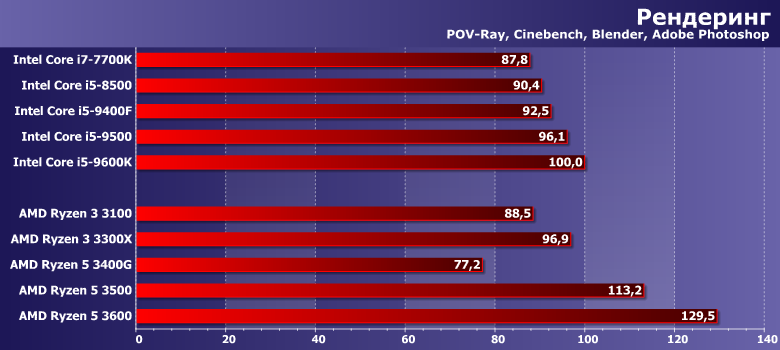

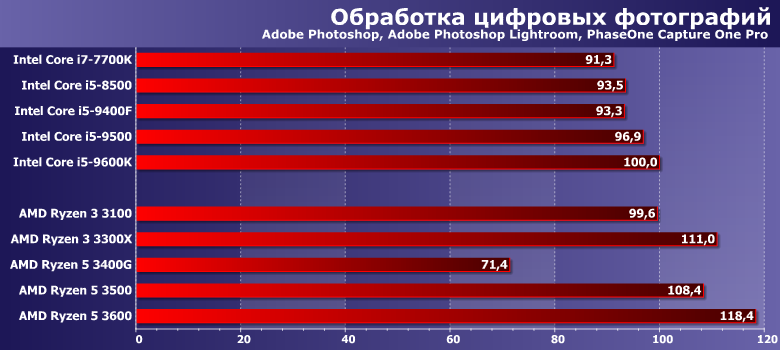

Здесь и далее мальчиком для битья будет оставаться Ryzen 5 3400G — именно потому, что ядра бывают разными. Как это придется объяснять покупателям — не наша проблема. Хотя посмотреть было бы интересно, конечно — особенно глядя на Ryzen 3 3100, которого при такой нагрузке было бы уже достаточно на роль лучшего четырехъядерного процессора (как минимум до выхода новых Core i3). Еще хорошо заметно, что 4С/8T действительно примерно соответствует 6С/6Т, причем касается это не только конкуренции внутри линеек процессоров одного производителя (если вдруг таковая случается), но и межфирменной. Поэтому обновление ассортимента процессоров Intel (пусть даже небольшое, но с ценовой коррекцией) давно назрело. У AMD же в текущих реалиях все хорошо. Как изменится через месяц — тогда и посмотрим.

Изменение характера нагрузки в целом больше идет на пользу Ryzen. Но есть нюансы — все-таки в данном случае «физические» ядра получше «виртуальных». Если они примерно одинаковые, конечно — на фоне Core i5 новые Ryzen 3 начали выглядеть еще лучше, но даже сильно изувеченный в процессе разработки Ryzen 5 3500 все равно быстрее. А 3400G в очередной раз демонстрирует нам, что улучшения в Zen2 в первую очередь интенсивные — а не экстенсивные.

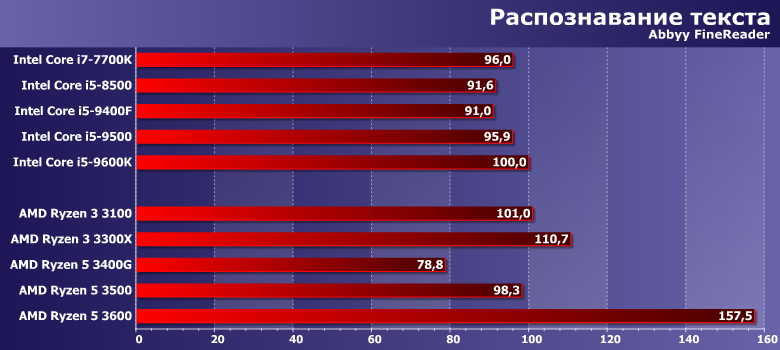

На этом уровне качественные характеристики превалируют над количественными. Оптимизация под Core здесь лучше — во многом потому, что сама архитектура у Intel пока еще старше, а вот все потенциальные возможности Ryzen (особенно последних серий) программистам нужно еще грамотно реализовать. Но в целом самые интересные результаты демонстрируют Ryzen 3 3300X (практически «монолитный» четырехъядерный дизайн и высокие частоты) и ставшие в последнее время хитом Ryzen 5 3600 (заметно превосходящий основную массу конкурсантов).

В первую очередь эти программы голосуют за однопоточную производительность. Когда Core имели в этом преимущества — наблюдалось доминирование Intel: много ядер не нужно, а соотношение их производительности. Стоит сравнить Core i7-7700K 2017 года и Ryzen 5 3400G 2019 года. Хорошо — пусть, даже, микроархитектура тут на самом деле от 2018 и не сильно отличается от 2017 — так и у Intel же по-прежнему Skylake с доработками, но изначально 2015 года. Несколько лет AMD дотянуться до этого уровня не могла. В прошлом году — сумела. И это сразу же сыграло злую шутку уже с Intel — по сути только Core i5-9600K и старше по производительности хоть как-то могут конкурировать хотя бы с Ryzen 3 3100. Напомним — младшей моделью линейки с рекомендованной ценой в $99.

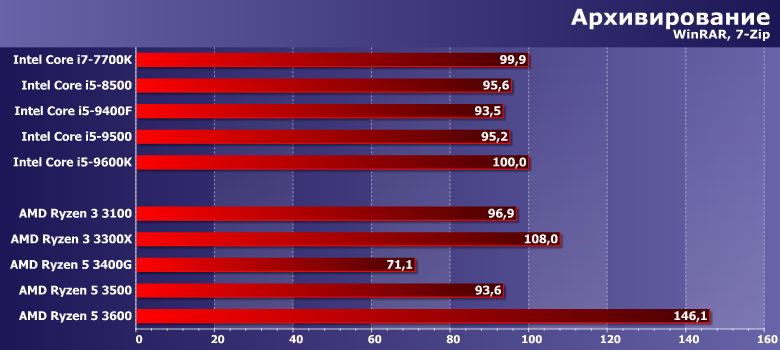

Код — простой, но легко параллелится, так что «любит» любые потоки и большой и быстрый кэш. А это Ryzen 5 3600 в первую очередь. Потом — новые Ryzen 3; особенно 3300X по понятным причинам. За ними — все остальные.

В очередной раз не удивляемся результатам Ryzen 5 3600 — это процессор более высокого класса, нежели прочие испытуемые. Подобные модели совсем недавно Intel продавала под маркой Core i7 и такими будут новые Core i5 — но текущим i5, равно как и «очень старым» i7 от этого не легче. Также без комментариев оставляем результаты Ryzen 5 3400G — вот так, к сожалению, оно все и работало с год назад всего. Зато безусловно на своем месте новые Ryzen 3 — которые сумели обогнать даже Ryzen 5 3500. Не в первый раз уже — почему мы выше и сказали, что эта пара моделей компании нужна была фактически лишь как временное решение. Впрочем, себестоимость его сопоставима с 3100 скорее всего, да и может быть более низкой, чем у 3300X — так что вероятность «глобальной легализации» 3500/3500X существует. Но если этого не произойдет — расстраиваться смысла нет. Да и гоняться за такими моделями, в общем-то, обычно уже тоже.

Тем более, что и в этой (более лояльной к физическим ядрам) группе каких-то преимуществ «урезанного шестиядерника» нет. Зато новые Ryzen 3 традиционно хороши, поскольку прекрасно конкурируют с нынешними Core i5 — и вряд ли будут плохо выглядеть на фоне новых Core i3. А на более высокий уровень можно выйти, разве что, с Ryzen 5 3600 — но это уже совсем другая история.

Первый и главный вывод — вне зависимости от того, нужны кому-то конкретно сейчас четырехъядерные процессоры или нет, но лучшие такие модели на рынке это уже не Intel Core i7 старых серий, а новые Ryzen 3. Понятно, что 3100 лишь незначительно обошел 7700К — так последний, как раз лучший. Какой-нибудь Core i7-3770K в полтора раза медленнее. И вот тут уже может случиться то, о чем мы писали в начале — соблазн апгрейда настигнет и стойких пользователей LGA1155. Потому что недорого (относительно), быстро, современно — а процессор потом можно будет при необходимости и поменять. Опять же — это еще и не хуже многих шестиядерных процессоров. И не только лишь Intel — можно забыть, например, о Ryzen 5 2600 (хотя в целом это тема одного из будущих материалов, так что не будем торопиться раскрывать все карты). Да — самым требовательным пользователям этот уровень производительности уже «скучен». Но если вдруг кого-то волнует вопрос: а что лучше всего купить долларов за 100-150? Один ответ на него есть. Второй, возможно, появится в ближайшее время. Но один — точно есть 🙂

Энергопотребление и энергоэффективность

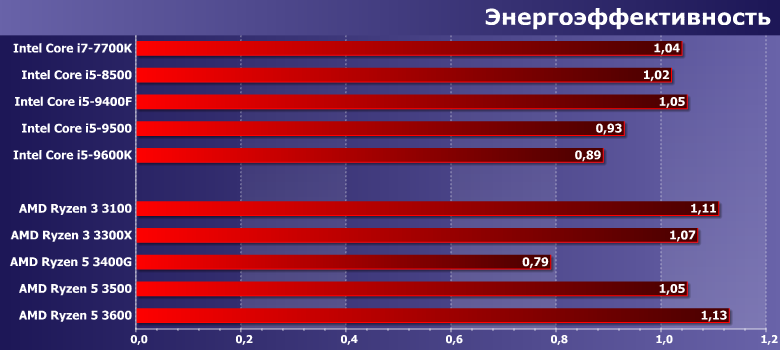

Вот почему выше мы однозначно отнесли тестируемый экземпляр Core i5-9500 к семейству Coffee Lake Refresh, несмотря на официальные данные — энергопотребление «восьмого» поколения похоже на «седьмое», а вот «настоящее девятое» куда более прожорливо. Впрочем, новым Ryzen 3 на этом фоне краснеть не приходится — они-то как раз соответствуют старым моделям Intel, которые в этом плане были лучше более новых. Энергопотребление «старших» конфигураций повыше — хотя и тоже соответствует примерно последним Core i5 для LGA1151.

Но при более высокой производительности — так что энергоэффективность современных Ryzen заслуживает похвалы. Чем-то тут, конечно, и Intel помог — но важен результат. Но, подчеркнем — современных Ryzen, поскольку вот, например, Ryzen 5 3400G… Ладно — не будем о грустном. Лучше помечтаем о том, что новые APU скоро появятся — и кучу показанных выше проблем исправят. И ниже — тоже.

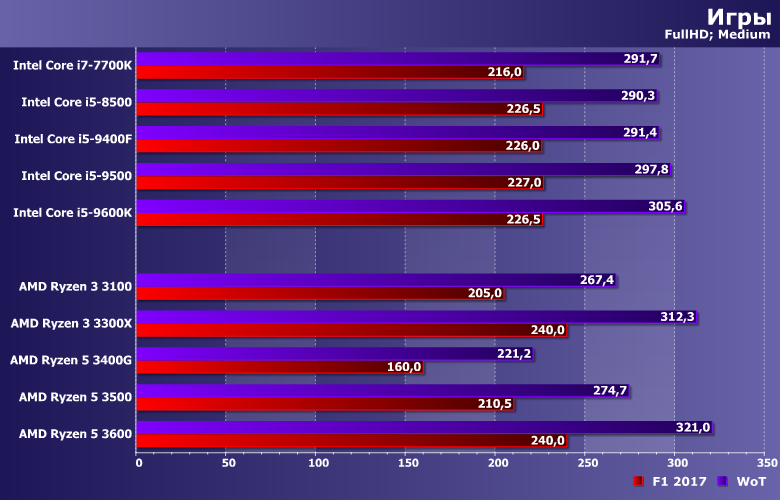

Как уже было сказано в описании методики, сохранять «классический подход» к тестированию игровой производительности не имеет смысла — поскольку видеокарты давно уже определяют не только ее, но и существенным образом влияют на стоимость системы, «танцевать» нужно исключительно от них. И от самих игр — тоже: в современных условиях фиксация игрового набора на длительное время не имеет смысла, поскольку с очередным обновлением может измениться буквально все. Но краткую проверку в (пусть и) относительно синтетичных условиях мы проводить будем — воспользовавшись парой игр в «процессорозависимом» режиме.

Процессоры Intel образуют достаточно плотную группу — как и ожидалось. А вот продукция AMD очень разная. Лучше всего себя ведут Ryzen 3 3300X и Ryzen 5 3600 — которые даже обгоняют Core i5. Первому тут как раз явно помогает монолитный дизайн — вот так вот одиночный CCX и работает: не хуже взрослых. Ryzen 3 3100 и Ryzen 5 3500 неплохи, но существенно медленнее — во многом цена «разделенного» L3 относительно небольшого (для семейства) объема. Ну а старые Ryzen лучше забыть и не вспоминать. Понятно, что в приближенных к реальности условиях все «упрется» в видеокарту — но это единственное, что их спасает. А новые модели прекрасно себя ведут и в таком вот неудобном положении. Дальше можно уже начинать вылавливать мелкие отличия в конкретных приложениях с топовыми видеокартами (покупатели которых, впрочем, в реальности вряд ли будут покупать их в паре со стодолларовым процессором) — но это отдельная тема. Да и не одна.

Итого

Формально на текущий момент AMD позиционирует Ryzen 3 3100 на роль конкурента Core i3-9100F, а Ryzen 3 3300X — супротив Core i5-9400F. Фактически, как и следовало ожидать, оба могут пободаться с Core i5. Пока. Поскольку был очень удачно выбран момент для анонса — за пару недель до обновления ассортимента Intel. В торговых сетях, скорее всего, речь будет идти о непосредственной конкуренции новых Ryzen 3 с Core i3-10100 и i3-10300 — и это наверняка будет получаться у них неплохо, поскольку AMD на всякий случай оставила запас по рекомендованной цене в $20, что в этом сегменте имеет значение. Другой вопрос, что сам по себе этот «сегмент», с точки зрения многих покупателей, уже не интересен: при покупке [одного] компьютера на деле не так уж и велика разница, потратить ли на процессор 100 долларов, 150 или даже 200. А за 200 продаются уже совсем другие процессоры 🙂 Впрочем, если речь всего лишь о мультимедийном применении или там играх — сэкономить дело хорошее. Возможность сделать это — есть, причем без каких-либо особых потерь, сохраняя поддержку современных интерфейсов и имея запас модернизации на будущее в случае чего. Производители же готовых систем, как нам кажется, встретят новые процессоры тем более тепло: старая реклама про четыре ядра, четыре гига, игровая видеокарта отклик находит до сих пор. Вот и прекрасно.

Что AMD точно нужно сделать — так это навести порядок с APU. Первым моделям «не досталось» свободных номеров, так что идея отнести их к 2000-й линейке прошла нормально. Тем более, и особых различий между двумя поколениями не было. Однако новое семейство — другое дело, так что «пронумеровать» так Ryzen 3200G и Ryzen 5 3400G было изначально сомнительной затеей. А после выхода новых Ryzen 3, делающих котлету из отдельных Ryzen 5, для этого действия напрашивается еще более другое определение. Раз уж основные проблемы решили, пора и с этим вопросом разобраться.

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х. Сравниваем с Ryzen 5 2600, Intel Core i7-6700K, Core i7-2600K и FX-8320

С появлением в активе компании AMD относительно успешной архитектуры Zen маркетинговая стратегия команды Лизы Су в настольном сегменте ориентирована на вывод в первую очередь высокопроизводительных решений. Модели начального уровня формируются продуктами предыдущих поколений или не выпускаются вовсе. В первом поколении Ryzen честь компании защищали две «тройки»: Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200. Последний не получил преемника во второй итерации, где был представлен, достаточно редкий для наших широт, Ryzen 3 2300X. Можно, условно, отнести к линейке Ryzen 3 гибридные 2200G и 3200G, но сам производитель относит их к другому классу устройств — «процессоры AMD Ryzen 3 с видеокартой Radeon», при этом эти «гибриды» привлекли больше внимания чем «обычные» Ryzen 3. Первые поколения младших процессоров архитектуры Zen не были столь любимы как представители линеек Ryzen 5 и Ryzen 7. На то было несколько причин. Для офисного использования таких процессоров требовалась внешняя видеокарта, что усложняло и удорожало ПК в целом. Почитатели 3D-развлечений смотрели в сторону старших решений AMD или Intel. Собранные из двух ССХ и лишенные технологии SMT, имея небольшой объём кэша L3 относительно старших Ryzen, «тройки» уступали в игровых сценариях более производительным, но и более дорогим моделям.

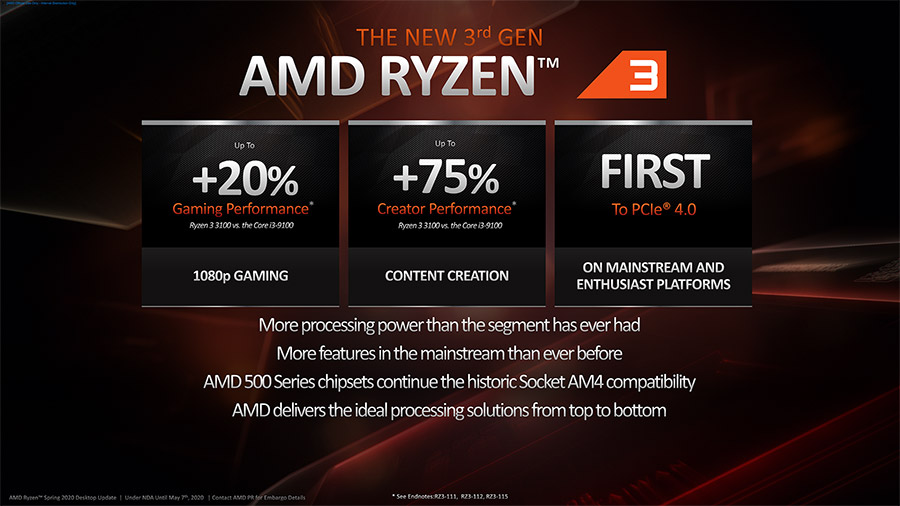

Нам доподлинно не известно какие причины побудили разработчика из Санта-Клары в третьей ревизии продуктов без графики под именем Ryzen 3 активировать SMT. Можно предположить в этом приступе щедрости оглядку на продукты компании Intel в лице Core i3 семейства Comet Lake-S, которые имеет такую конфигурацию ядер и потоков, а возможно всё было как раз наоборот. В любом случае, вторая ревизия архитектуры Zen и чиплетный дизайн продемонстрировали свою состоятельность в игровом применении.

Модельный ряд и позиционирование

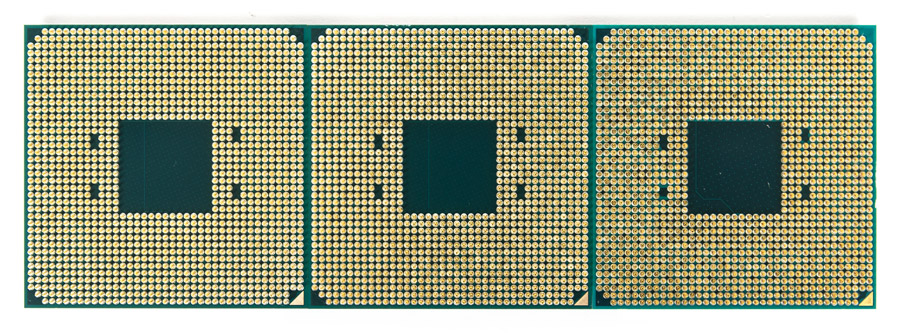

21 апреля 2020 года были представлены две модели Ryzen 3 третьего поколения без графического ядра для настольных компьютеров. Много оговорок (уточнений), однако они неизбежны что бы не было путаницы с гибридными моделями, носящими тот же индекс. Новинки относятся к семейству Matisse, подробности строения которого были рассмотрены ранее. Мы же обратим внимание на особенности новинок. В упаковку процессора включены два кристалла, произведенные по разным техническим нормам. Один из них — кристалл ввода/вывода IOD (I/O die), в котором присутствует контроллер памяти и интерфейса PCI Express, а второй — CCD (core compute dies), содержащий два кластера CCX (Core Compute Complex), каждый с четырьмя ядрами Zen 2 и кэши. Младшие модели используют один CCD, в том числе Ryzen 3 3100 и 3300X. Между тем, видится возможным и использование трехчиповой компоновки при наличии отбраковки с работоспособными лишь двумя ядрами на кластере, но проверить это весьма сложно, так как для этого необходимо снимать теплораспределитель.

Как было известно ранее, младший из «троек» использует по два ядра из каждого CCX в составе CCD, а старший — один четырёхядерный ССХ целиком, при отключенном втором. Раньше компания использовала в старших решениях (шестиядерных) конфигурацию разделения ядер поровну между CCD, что в теории позволяет достигать более высоких частот за счет более равномерного распределения тепловой нагрузки. В нашем случае, младший обладает бо́льшими задержками при взаимодействии между ядрами, а также при доступе к информации из «соседних» 8 МБ разделяемого кэша L3 общей емкостью 16 МБ. Старший, напротив, имеет в своем распоряжении один четырехъядерный ССХ и монолитный кэш третьего уровня. Ещё одним нововведением для процессоров Ryzen 3 является поддержка PCI Express 4.0, доступный на платах с чипсетами 500 серии. Используемый термоинтерфейс пока остался невыясненным.

В презентации младших представителей Zen 2 сделан упор на игровую производительность. Тут есть определённая логика: для офиса мощность избыточна, для профессионального использования недостаточна, остаётся домашнее — универсальное применение. Переход на передовую архитектуру и увеличение количества исполняемых потоков должно благотворно сказаться на игровой производительности младших продуктов третьего поколения, а обновлённый контроллер памяти облегчит достижение высоких частот ОЗУ. Всё выглядит весьма прилично относительно предшественников, но уже давно есть в продаже, по сопоставимым деньгам «народный» Ryzen 5 1600 AF, да и стоимость AMD Ryzen 5 2600 приближается к этой отметке.

Команда «синих» в эту стоимость может предложить Core i3-9100F на платформе LGA 1151v2, который со своим заблокированным множителем и только четырьмя потоками выглядит сомнительным соперником. Новые Core i3 10-го поколения должны это исправить, правда, с их доступностью на данный момент пока есть определенные сложности. Комплектуются новинки AMD давно знакомыми по младшим решениям охладителями Wraith Stealth.

Технические характеристики и особенности работы

Краткие характеристики сведены в таблицу.

| Процессор | Ryzen 3 3300X | Ryzen 3 3100 |

|---|---|---|

| Ядро | Matisse | Matisse |

| Разъём | AM4 | AM4 |

| Техпроцесс, нм | 7 | 7 |

| Число ядер (потоков) | 4(8) | 4(8) |

| Номинальная частота, ГГц | 3,8 | 3,6 |

| Частота Turbo Boost, ГГц | 4,3 | 3,9 |

| Разблокированный на повышение множитель | + | + |

| L1-кэш, Кбайт | 4 x (32 + 32) | 4 x (32 + 32) |

| L2-кэш, Кбайт | 4 x 512 | 4 x 512 |

| L3-кэш, Мбайт | 16 | 16 |

| Графическое ядро | – | – |

| Частота графического ядра, МГц | – | – |

| Поддерживаемая память | DDR4-3200 | DDR4-3200 |

| Каналов памяти | 2 | 2 |

| TDP, Вт | 65 | 65 |

| Приблизительная стоимость, $ | 120 | 100 |

Нет необходимости в глубоком анализе, чтобы понять, что перед нами качественно другой Ryzen 3: больше потоков, больше кэша, выше рабочие частоты ядер и поддерживаемой ОЗУ. В теории все очень оптимистично. Что ж посмотрим, как оно в деле.

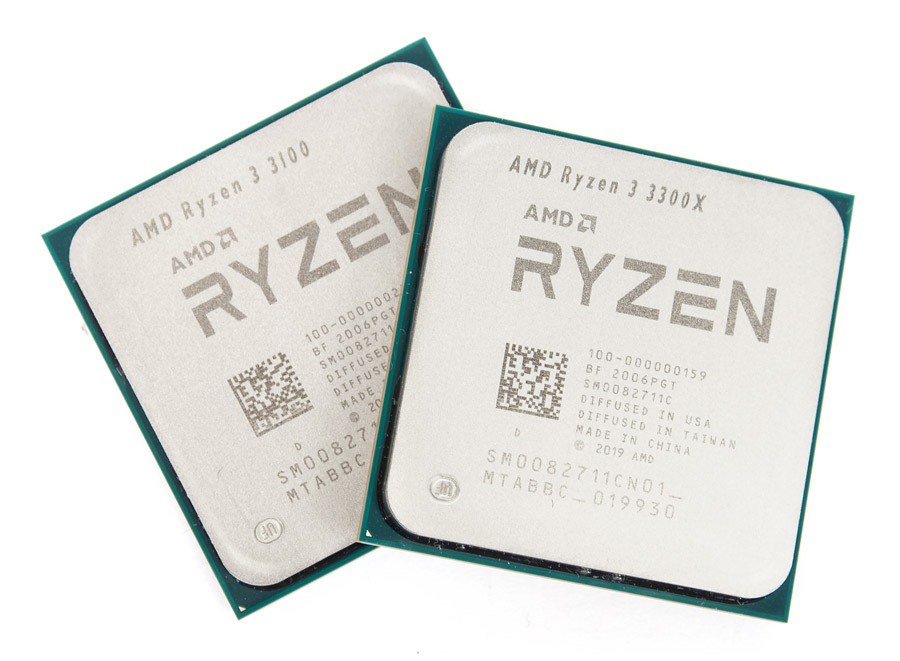

Наши экземпляры не обременены коробочным исполнением, внешний вид и маркировка идентичны представителям старших линеек семейства Matisse.

Информация с теплораспределителя сообщает, что наши подопечные собраны в Китае из 14-нанометровых кристаллов, выращенных силами GlobalFoundries в США (Diffused in USA), и 7-нанометровых с вычислительными ядрами Zen 2, выпускаемых в Тайване TSMC (Diffused in Tainwan). Дата производства — шестая неделя 2020 года. Имеем небольшую коллизию: маркировка PGT обычно указывает на Пинанг, Малайзия. Спишем это на особенности пресс-семплов.

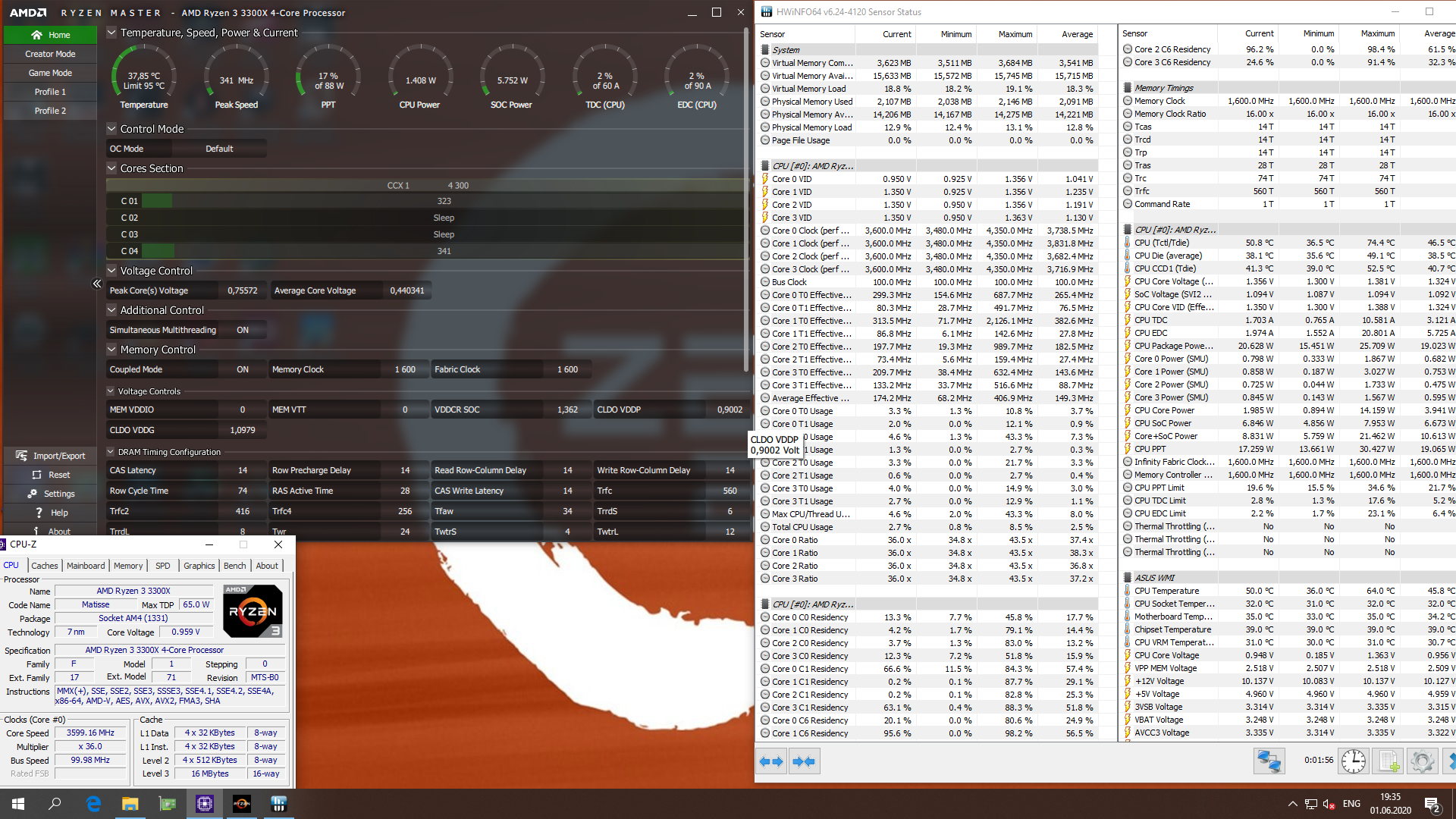

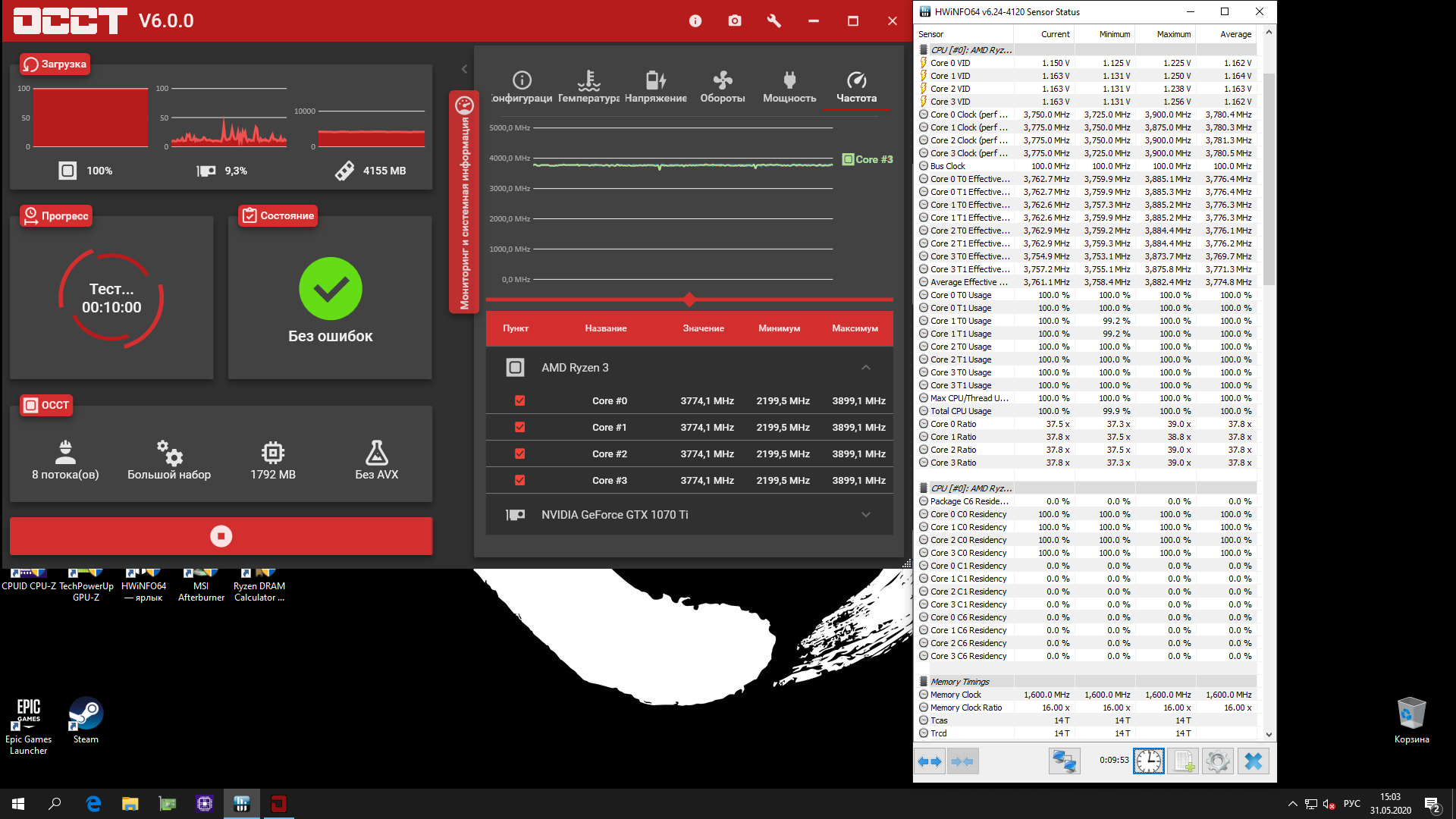

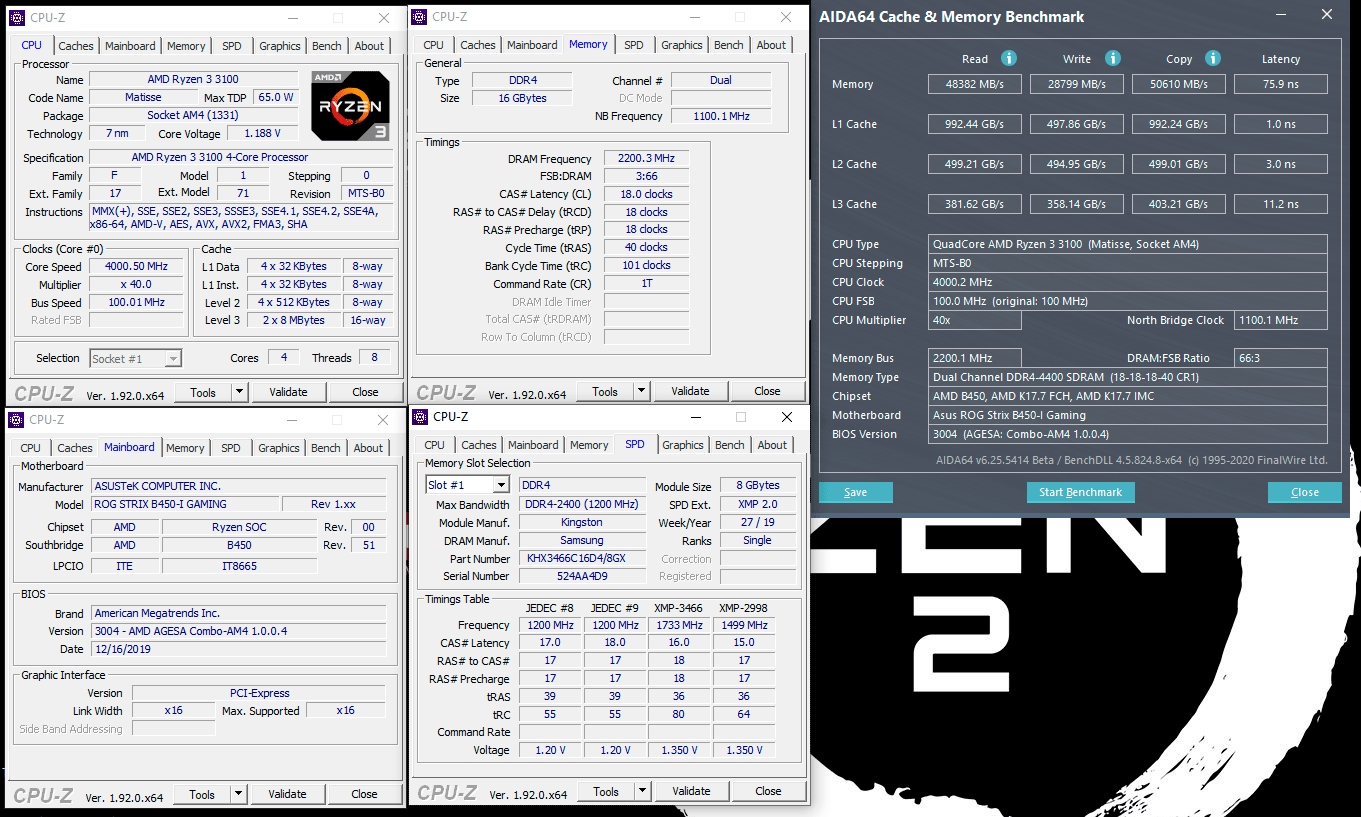

Для изучения работы на настройках, задуманных производителем, используем систему охлаждения, поставляемую в комплекте, а именно Wraith Stealth. Основой выступит материнская плата на среднеуровневом чипсете AMD B450 — ASUS ROG Strix B450-I Gaming. Настройки UEFI материнской платы подверглись корректировке относительно режимов по умолчанию только в части работы ОЗУ. Для семейства Matisse рекомендуемой частотой памяти является 3200 МГц, её мы и будем использовать. Задержки памяти выбраны вида 14-14-14-14-28-1T, напряжение — 1,4 В, с запасом. Тонкая настройка дополнительных таймингов для стоковых режимов тестирования не проводилась. План энергопотребления в ОС после установки набора драйверов автоматически устанавливался в положение AMD Ryzen Balanced.

Отследить частоты в простое на последних представителях процессоров платформы AM4 достаточно трудно, разное ПО демонстрирует различные значения.

Поэтому ограничимся для этого состояния мониторингом напряжения: для Ryzen 3 3100 оно равнялось 0,912 В, для Ryzen 3 3300Х было чуть выше, на уровне 0,95 В.

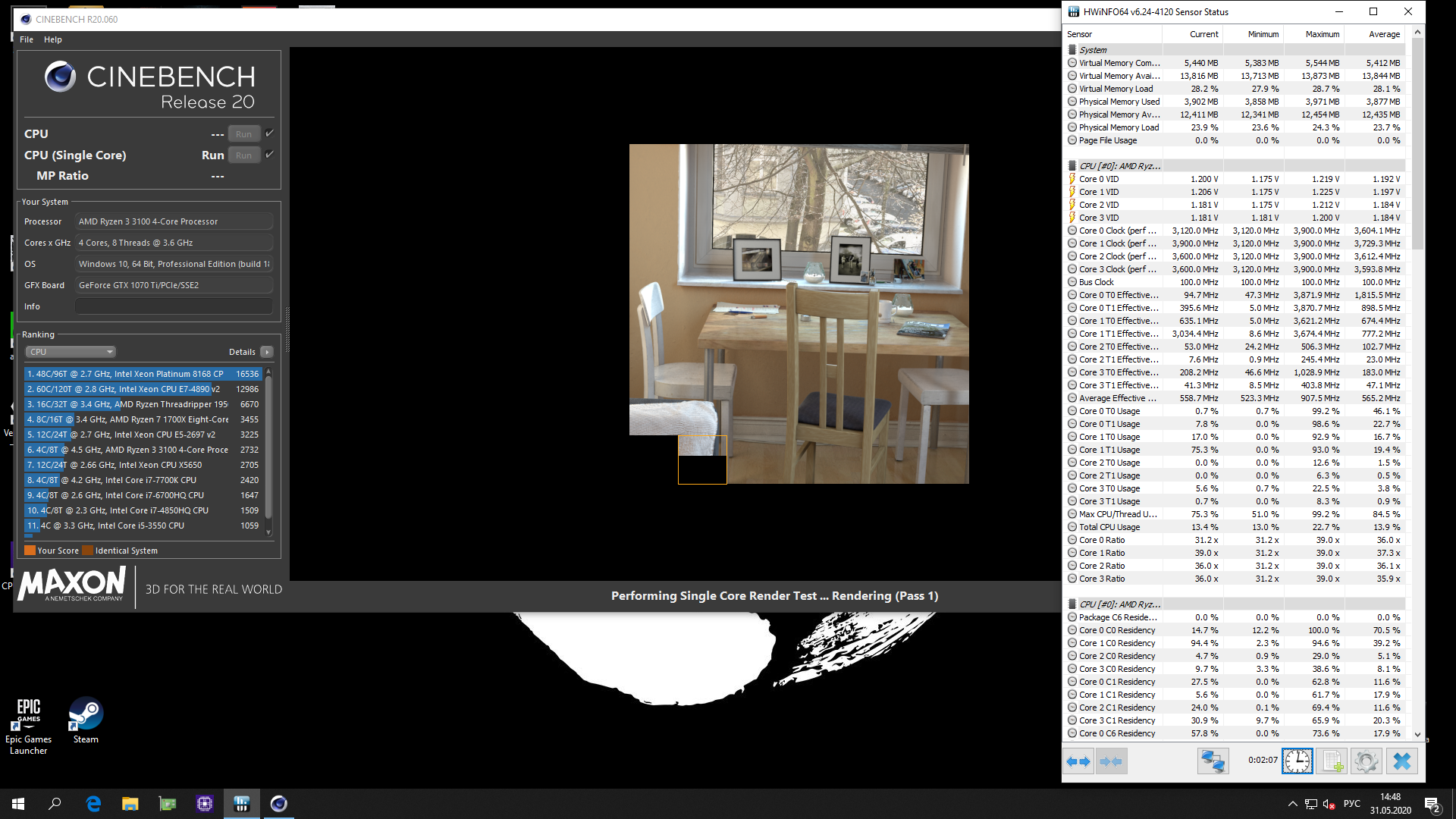

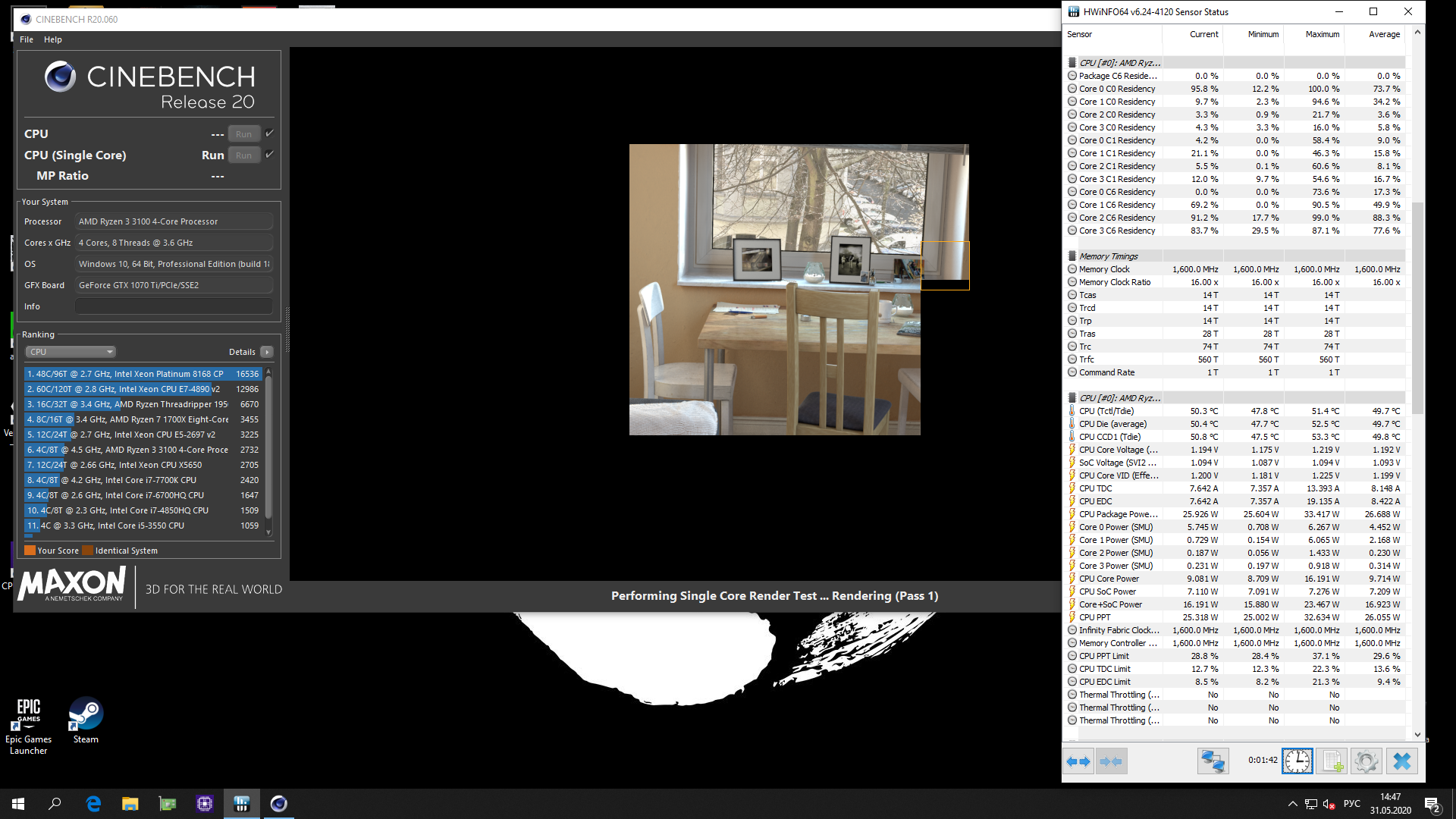

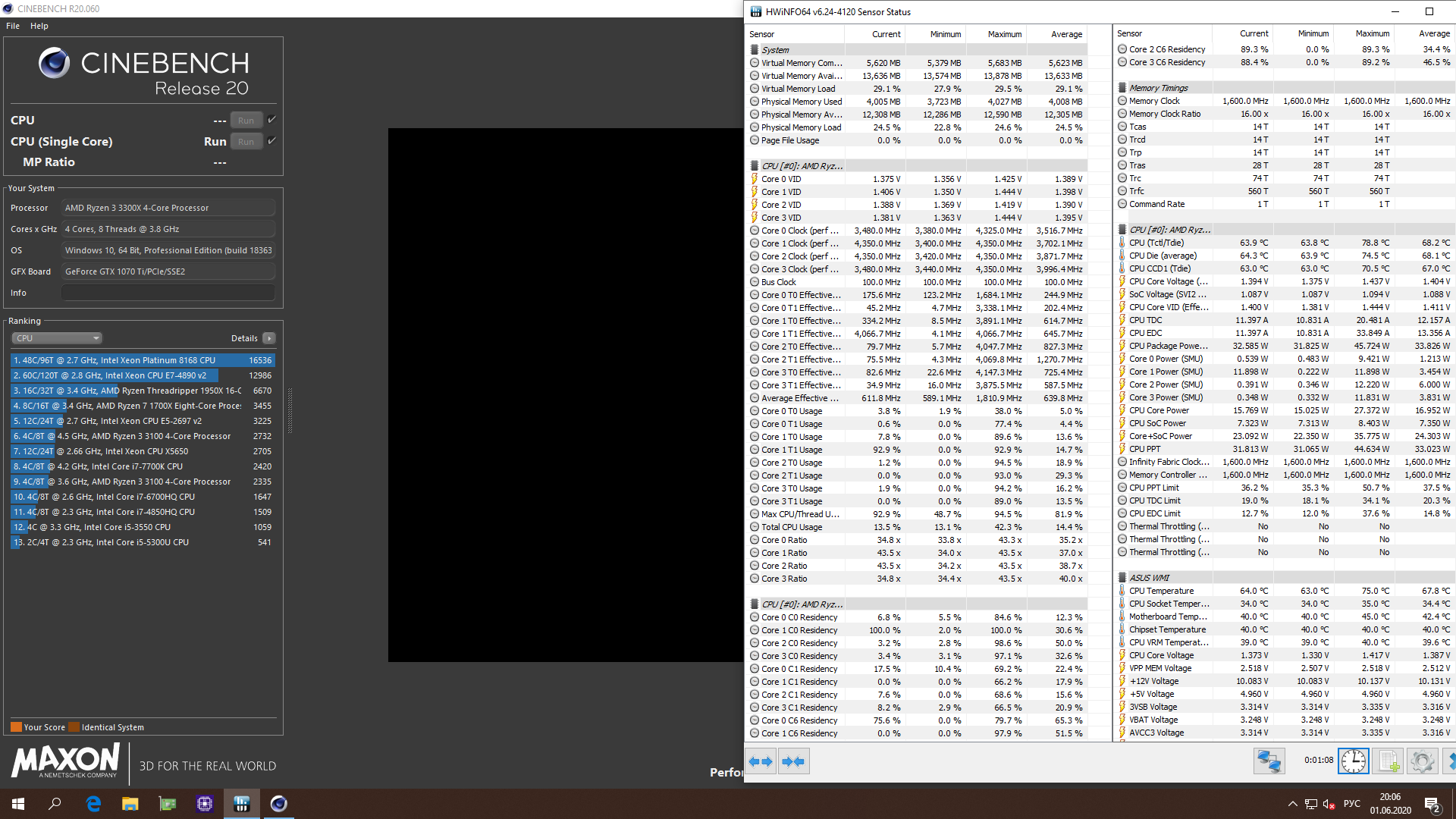

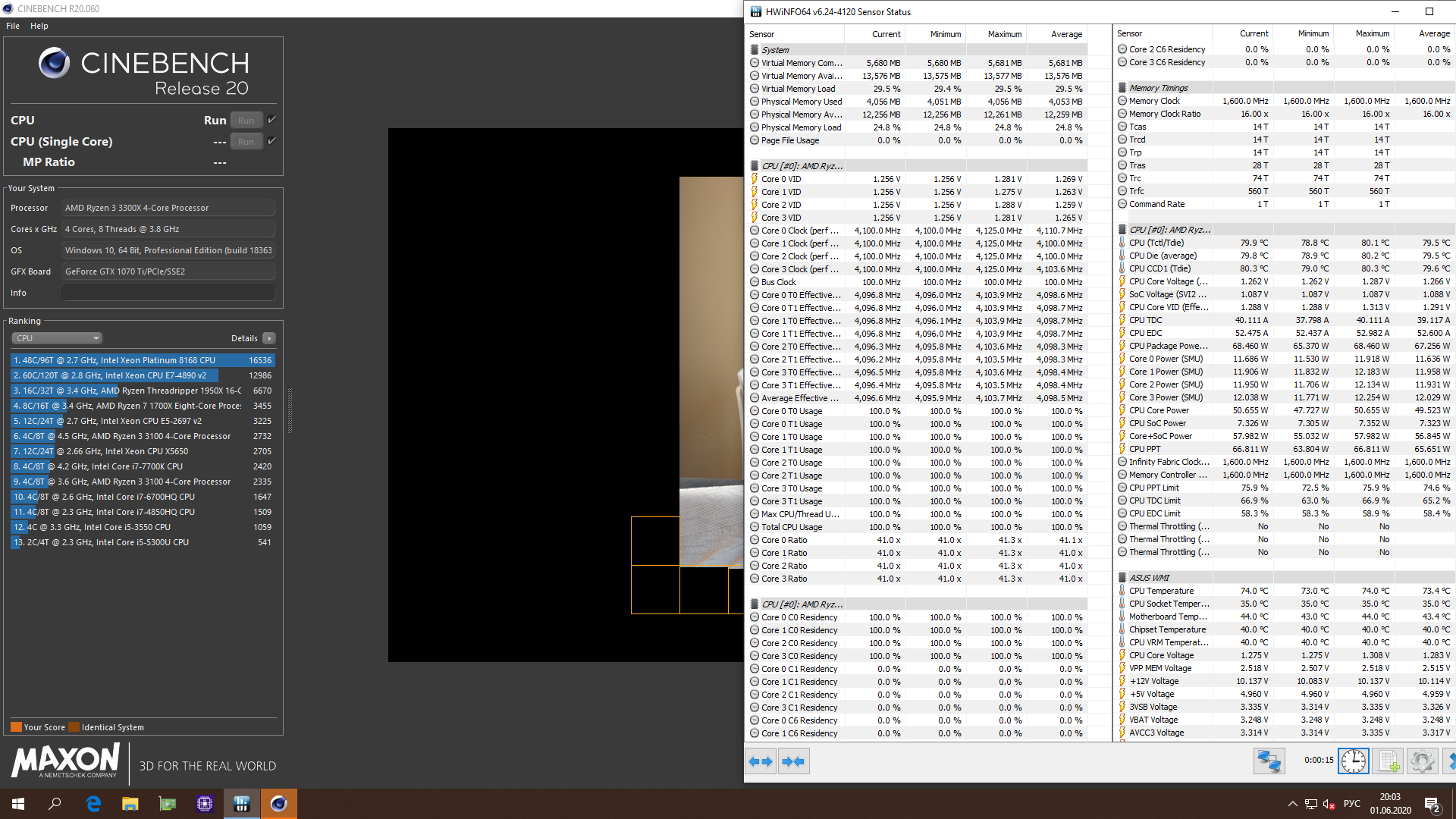

При запуске Cinebench R20 в режиме Single Core частота одного ядра Ryzen 3 держалась в рамках максимального буста — 3900 МГц для младшего и 4350 МГц для старшего. 50 МГц свыше максимальной добавляет технология XFR для Х-процессоров на наборах логики B- и X-серии. Напряжение младшего Matisse стабилизировалось у отметки 1,2 В с пиками до 1,219 В, старшему процессору потребовалось напряжение около 1,4 В для аналогичной нагрузки.

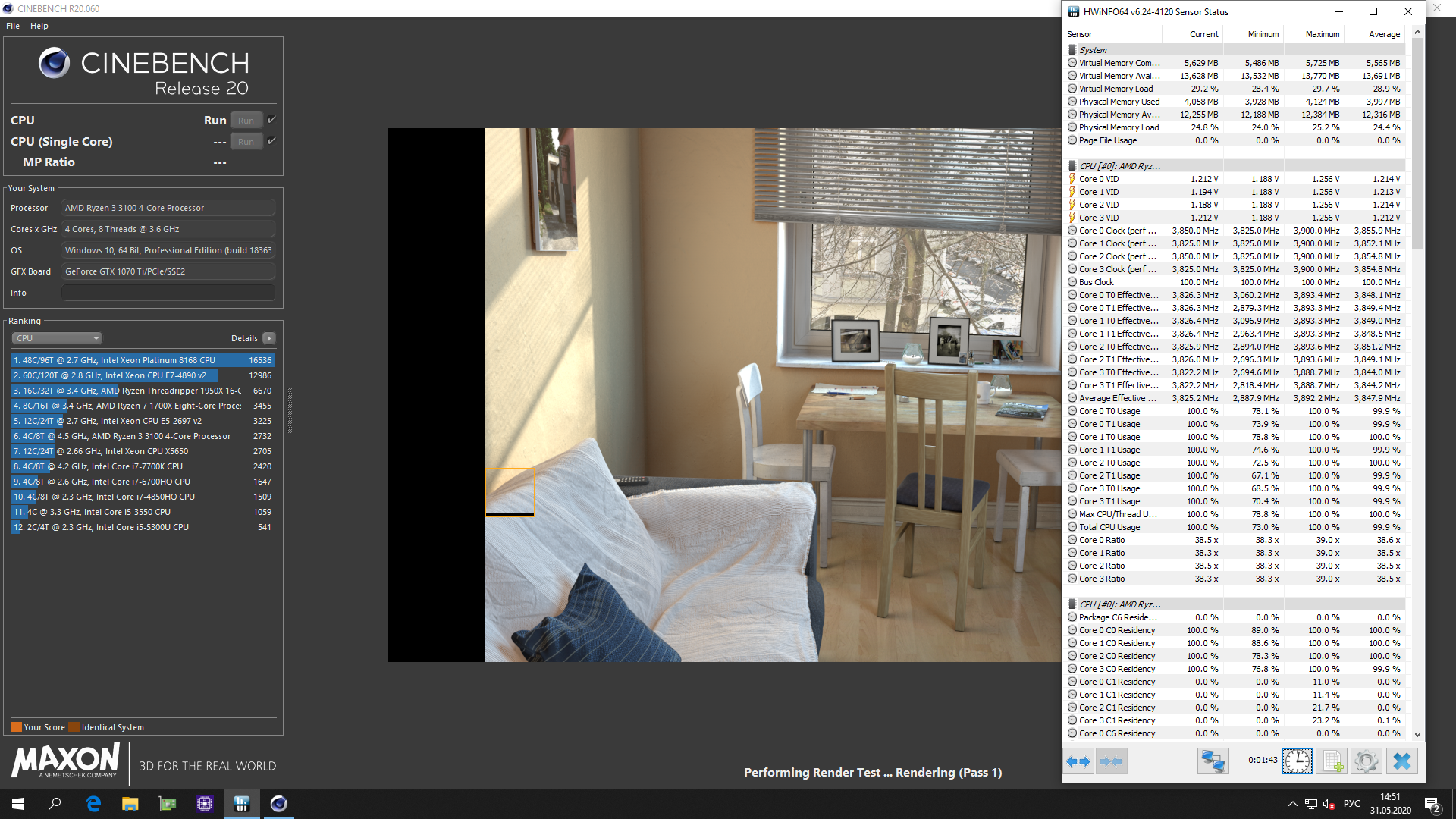

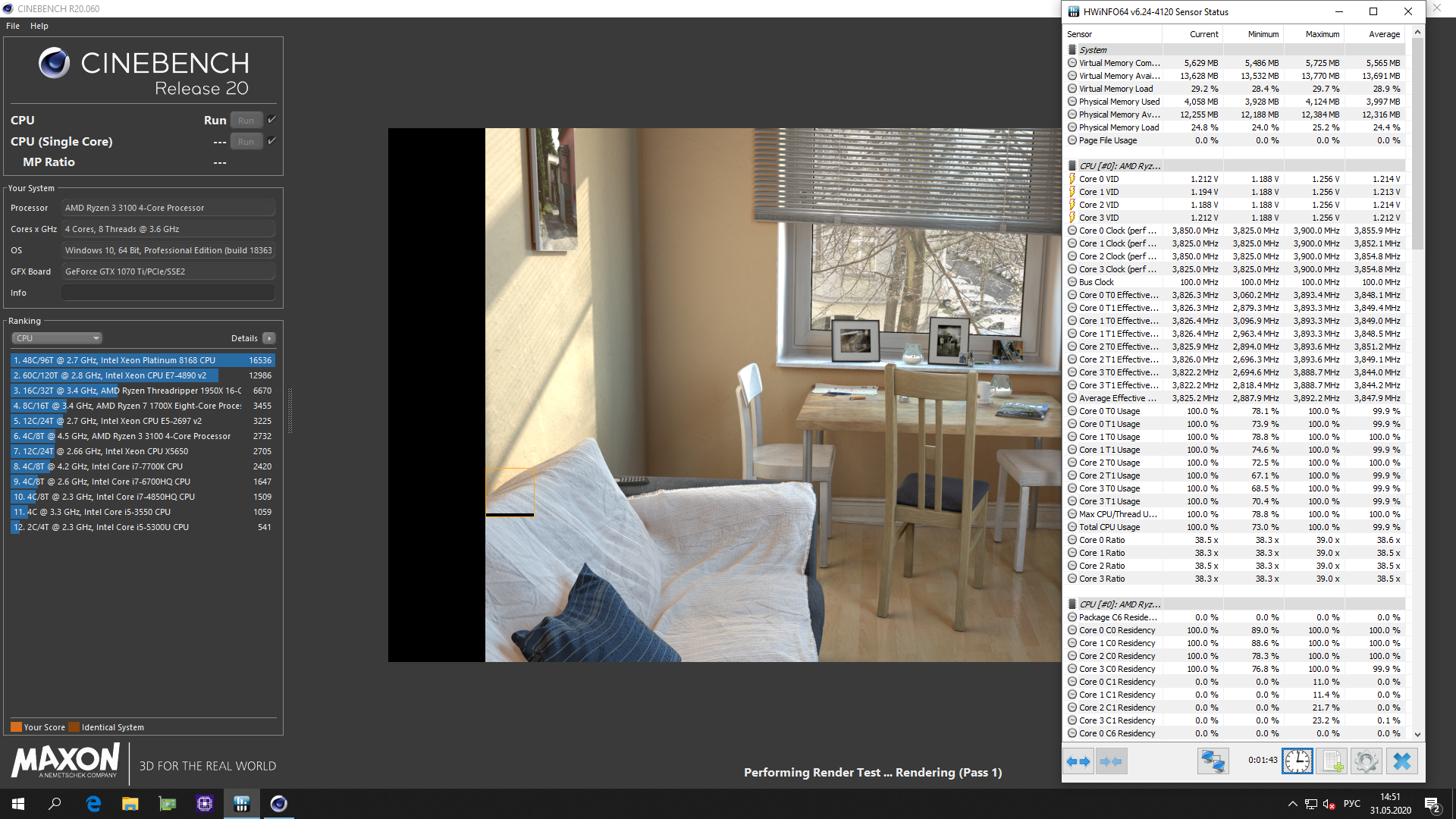

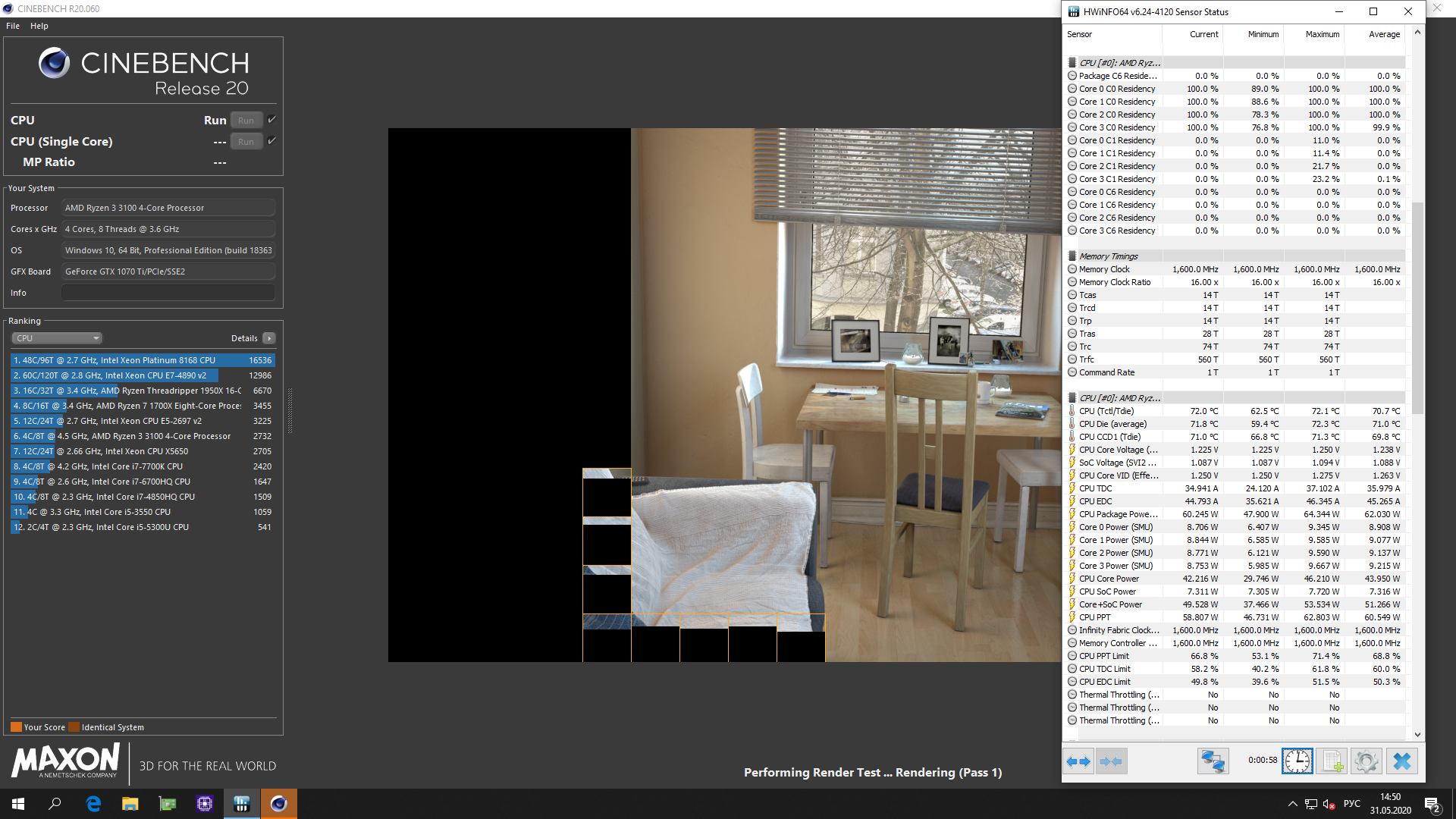

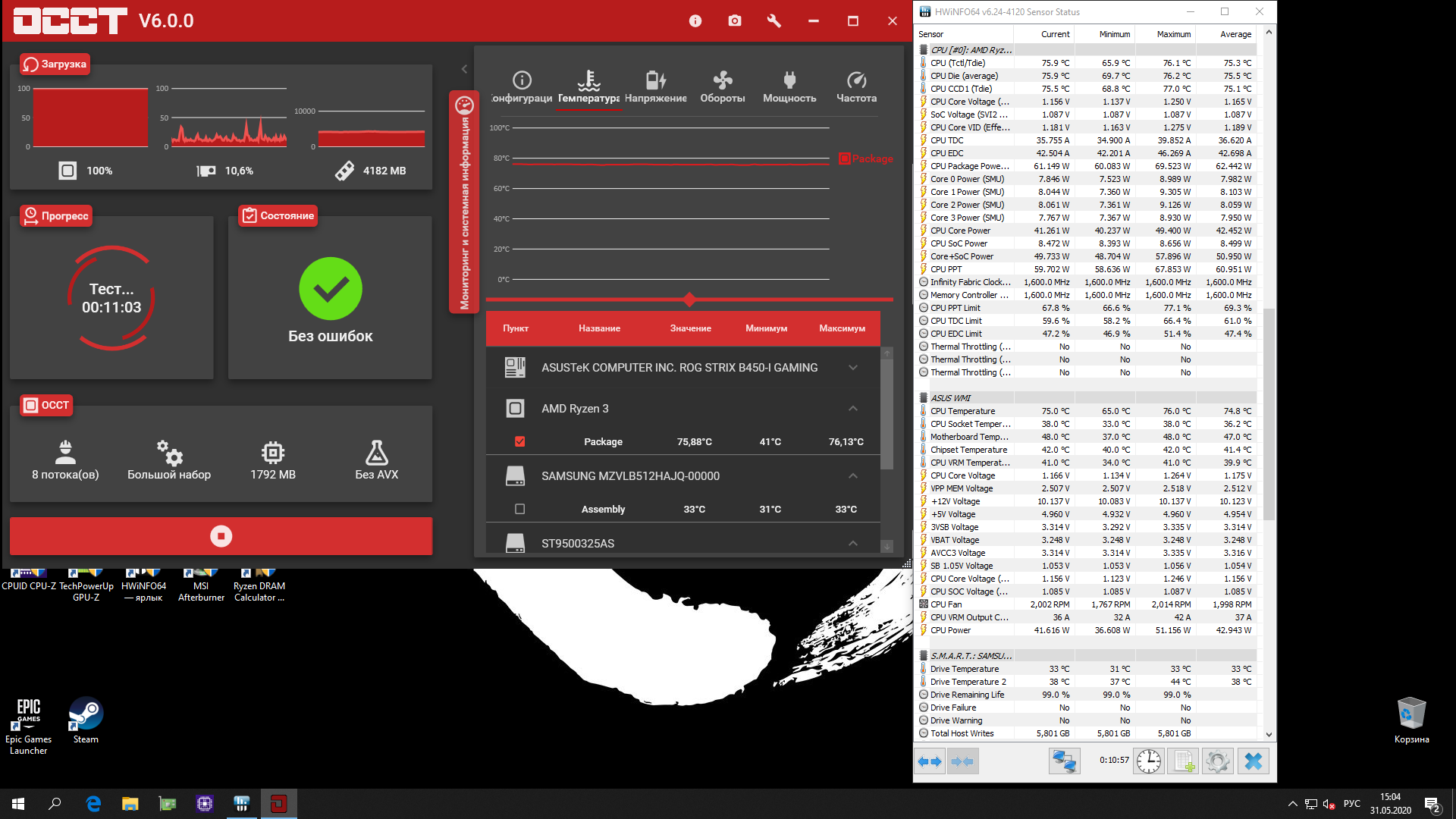

Многопоточное исполнение бенчмарка на Ryzen 3 3100 начиналась с частоты 3900 МГц, которая постепенно снижалась до 3825 МГц. Напряжение ядер было 1,225В с пиками до 1,25 В, температура не превышала 71 градус. На старшем Ryzen 3 в аналогичном сценарии максимальный boost очень быстро снижался до 4100 МГц, на которых происходила стабилизация частот, напряжение равнялось 1,275 В, а вот температура была существенно выше младшего представителя линейки — около 80 градусов.

10 минут стресс-нагрузки не страшны 100-долларовому носителю архитектуры Zen 2 и снижение частоты не достигает базового значение, закрепляясь на отметке 3775 МГц, при этом температура равнялась 75–76 градусов на скромном комплектном охлаждении.

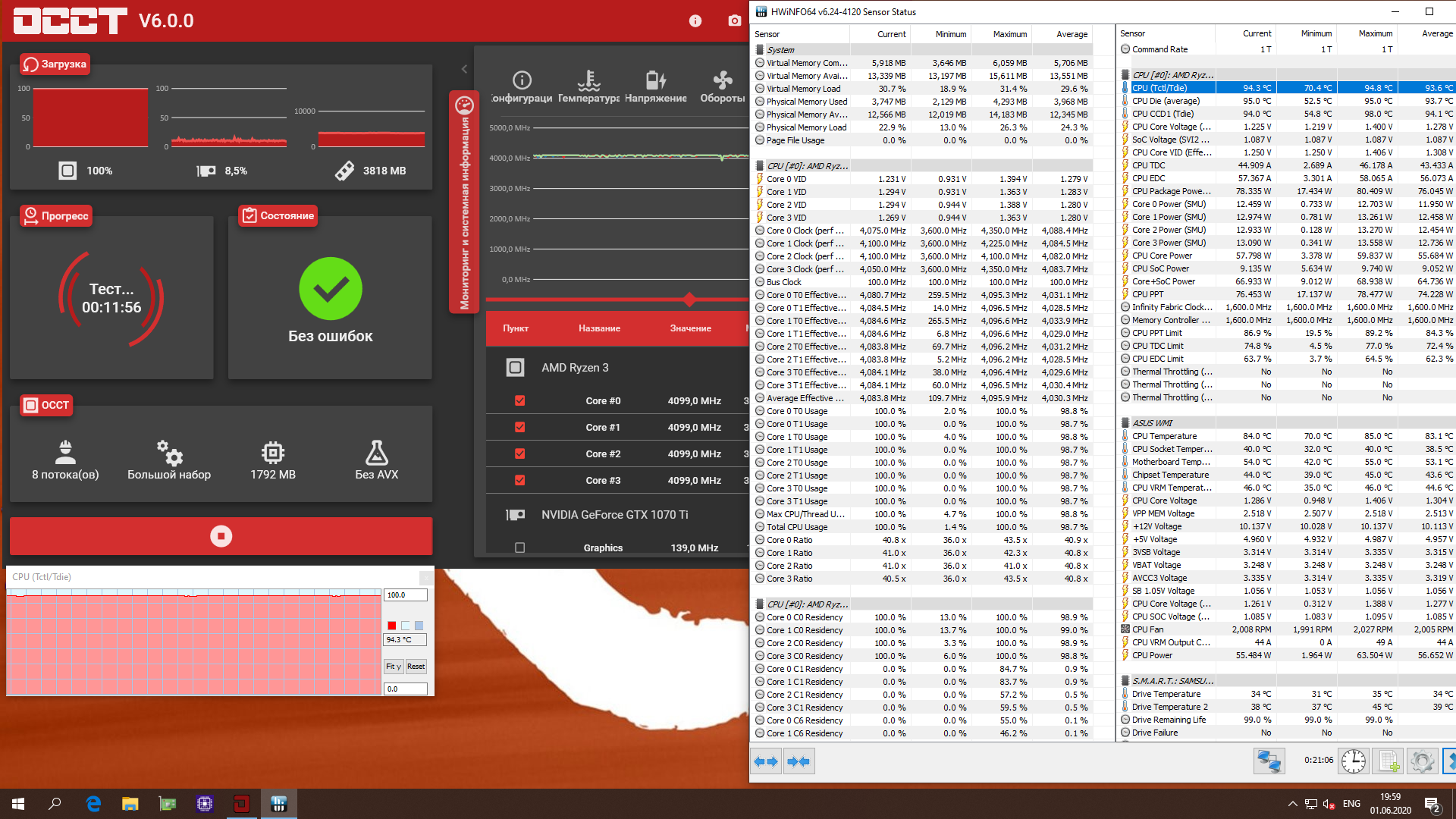

Более дорогой продукт не допускает снижение частоты ниже отметки 4100 МГц, но вот температуры уже были около 95 градусов. Напряжение держалось на значении 1,286 В с пиком до 1,406 В.

Особенности разгона

Повторю сам себя: «С появлением третьего поколения процессоров архитектуры Zen разгон с использованием рядовых средств охлаждения стал малоэффективен, лучше прибегнуть к более радикальным мерам». Чаще всего разгон не приносит ощутимой прибавки производительности относительно работы Extended Frequency Range 2 (XFR 2) и Precision Boost 2. Мне хочется верить, что младший из Ryzen 3 всё же сможет продемонстрировать сколь-нибудь состоятельный разгон относительно заводских настроек, которые наделены низкими базовыми значениями частот и скромным ускорением. Расположение пар ядер на разных CCX может способствовать более равномерному теплораспределению и охлаждению. Для старшего видится сомнительным ощутить разницу после разгона. Для обоих процессоров использовалась та же материнская плата ASUS ROG Strix B450-I Gaming в активе которой достаточно производительная подсистема питания и продвинутые возможности в работе с ОЗУ. В качестве охладителя применялся контур системы жидкостного охлаждения, обладающий избыточной производительностью, так как наши подопечные наделены скромным количеством процессорных ядер относительно старших решений.

Процессорная часть

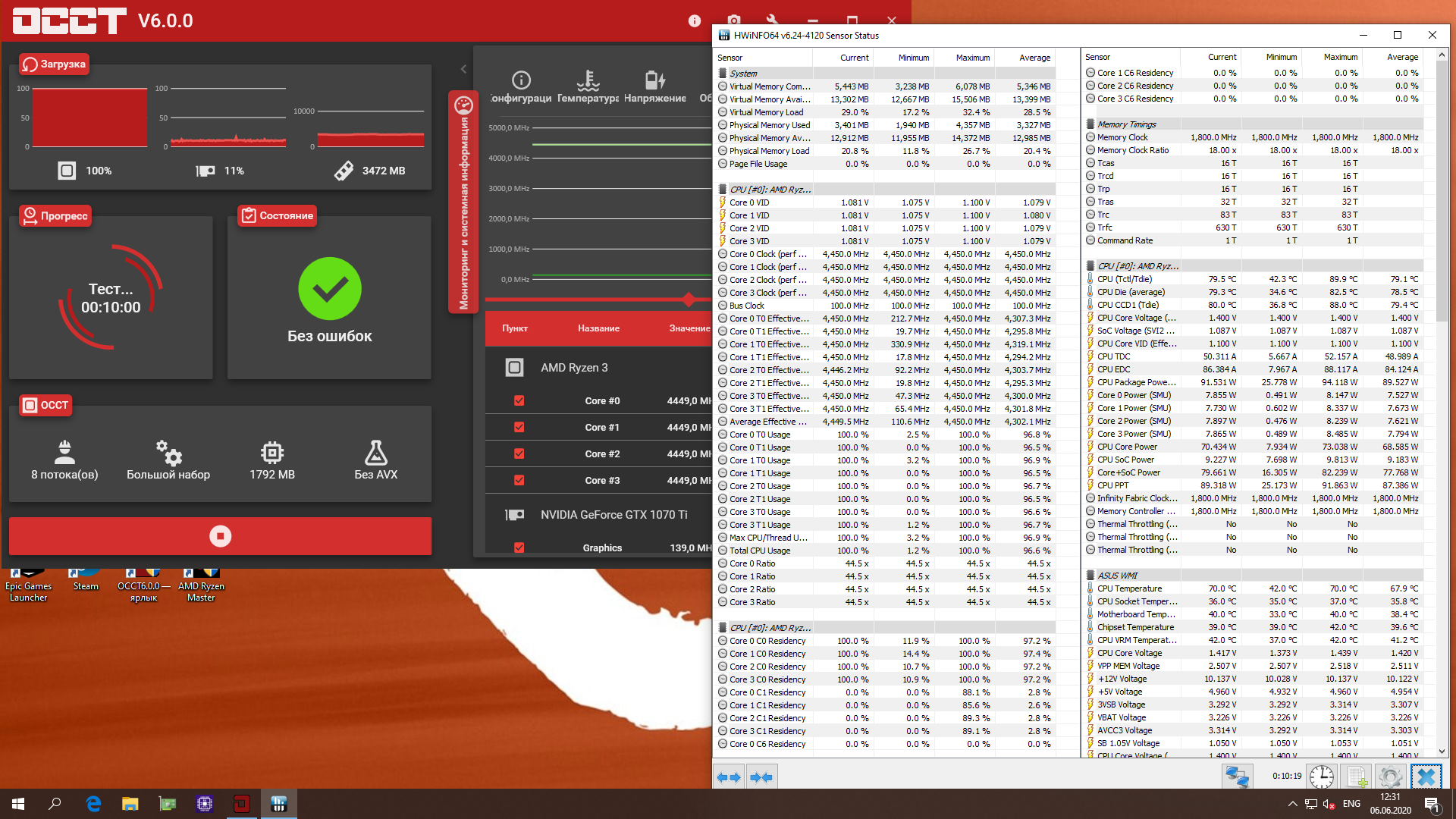

Возможности разгона мы выясняли путем изменения множителя с фиксированной базовой частотой. Для проверки стабильности использовался тест из состава ОССТ 6.0.0.b11, которая считалась успешной после прохождения 10 минут тестирования. Абсолютно стабильной, возможно, такая система и не является и существуют сценарии, в которых она проявит нестабильность, но представление о возможностях данного экземпляра CPU составить можно. Значение LLC материнской платы фиксировалось таким образом, чтобы при нагрузке напряжение на процессор не снижалось и не повышалось.

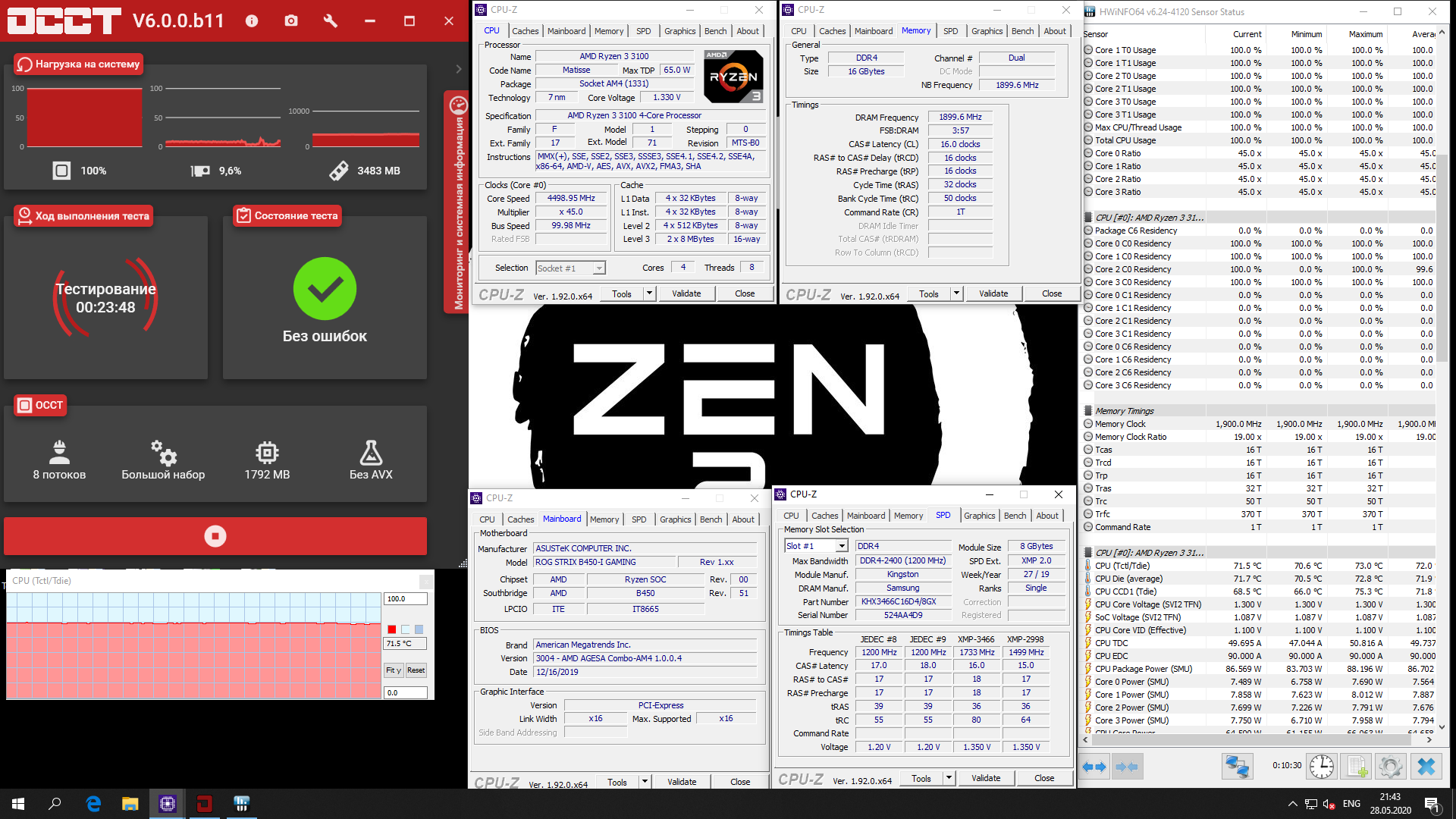

Начнем с более доступного представителя архитектуры Zen 2. На частоте 4 ГГц процессор Ryzen 3 3100 оказался работоспособным при значении напряжения 1,0 В. Неплохое начало. Максимальными значениями, с которыми процессор успешно прошел стресс-тест, оказались 4,5 ГГц при 1,3 В.

Температура под стресс-нагрузкой держалась у отметки 72 °C. Ryzen 3 3100 был способен загрузить ОС и пройти некоторые тесты на частотах до 4,6 ГГц, однако полной стабильности добиться не удалось даже повышением напряжения вплоть до 1,45 В.

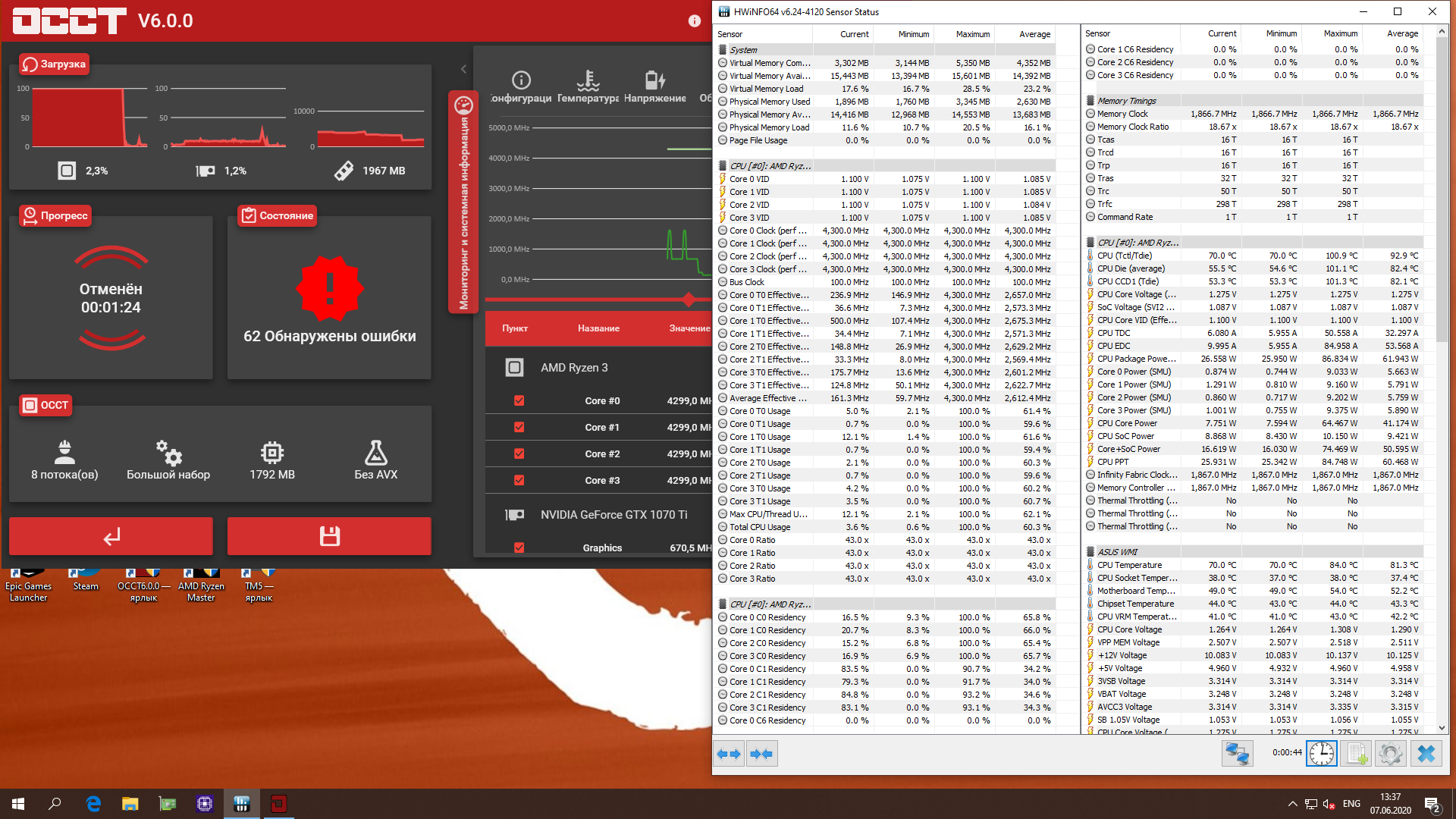

Воодушевленный успехами я перешел ко второму испытуемому. Максимальной частотой прохождения теста стали 4450 МГц с напряжением существенно выше — 1,4 В. Температура процессора в нагрузке достигала 89 градусов, напомню — с жидкостным охлаждением. Высокая плотность размещения компонентов не способствует эффективному отводу тепла.

Что ж, если все образцы будут способны работать на таких значениях с применением эффективного воздушного охлаждения, то это позволит обладателям такового получить весомую прибавку в производительности.

Разгон с применением штатного охлаждения

Для понимания что может получить рядовой пользователь с комплектной системой охлаждения проверим оверклокерские возможности с ней. Температура окружающего воздуха была около 23 градусов, использовался открытый стенд. От разгона старшего решения пришлось отказаться после провала попыток его стабилизации на 4300 МГц.

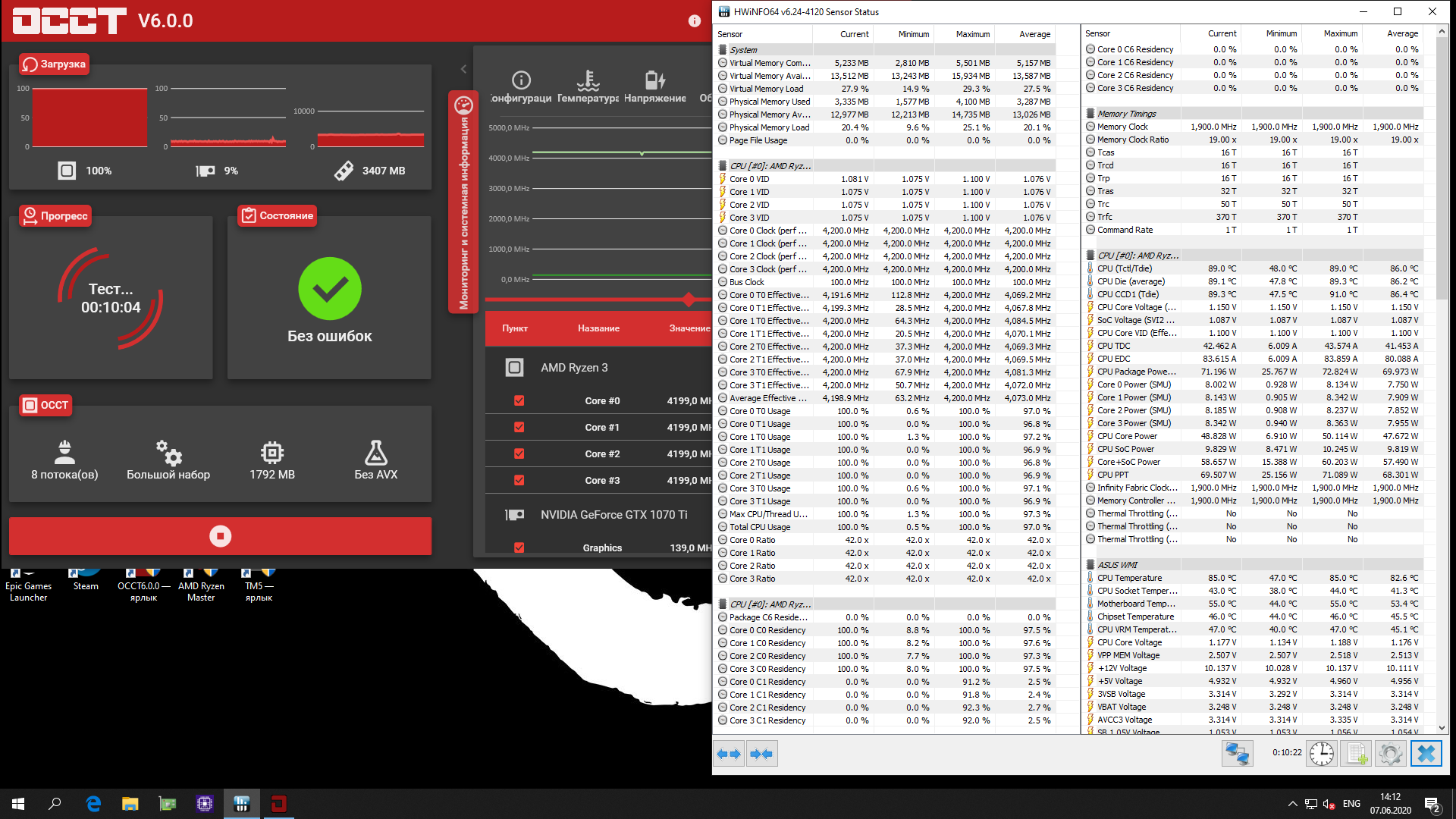

Младший представитель, в виду более удачного экземпляра или компоновки процессорных ядер и кэша, оказался более сговорчивым и смог работать со штатным охладителем на частотах существенно выше заводских. Результирующей частотой стала 4200 МГц с напряжением 1,15 В.

Приятный бонус в виде нескольких дополнительных сотен мегагерц задаром согреет душу экономного оверклокера.

Разгон оперативной памяти

Работа с ОЗУ не вызвала особых нареканий, и более дешевый представитель красного лагеря оказался способен ускорить наш комплект HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 до значений 4400 МГц с задержками вида 18-18-18-40-1Т. Напряжение модулей памяти устанавливалось равным 1,45 В для всех участников тестирования.

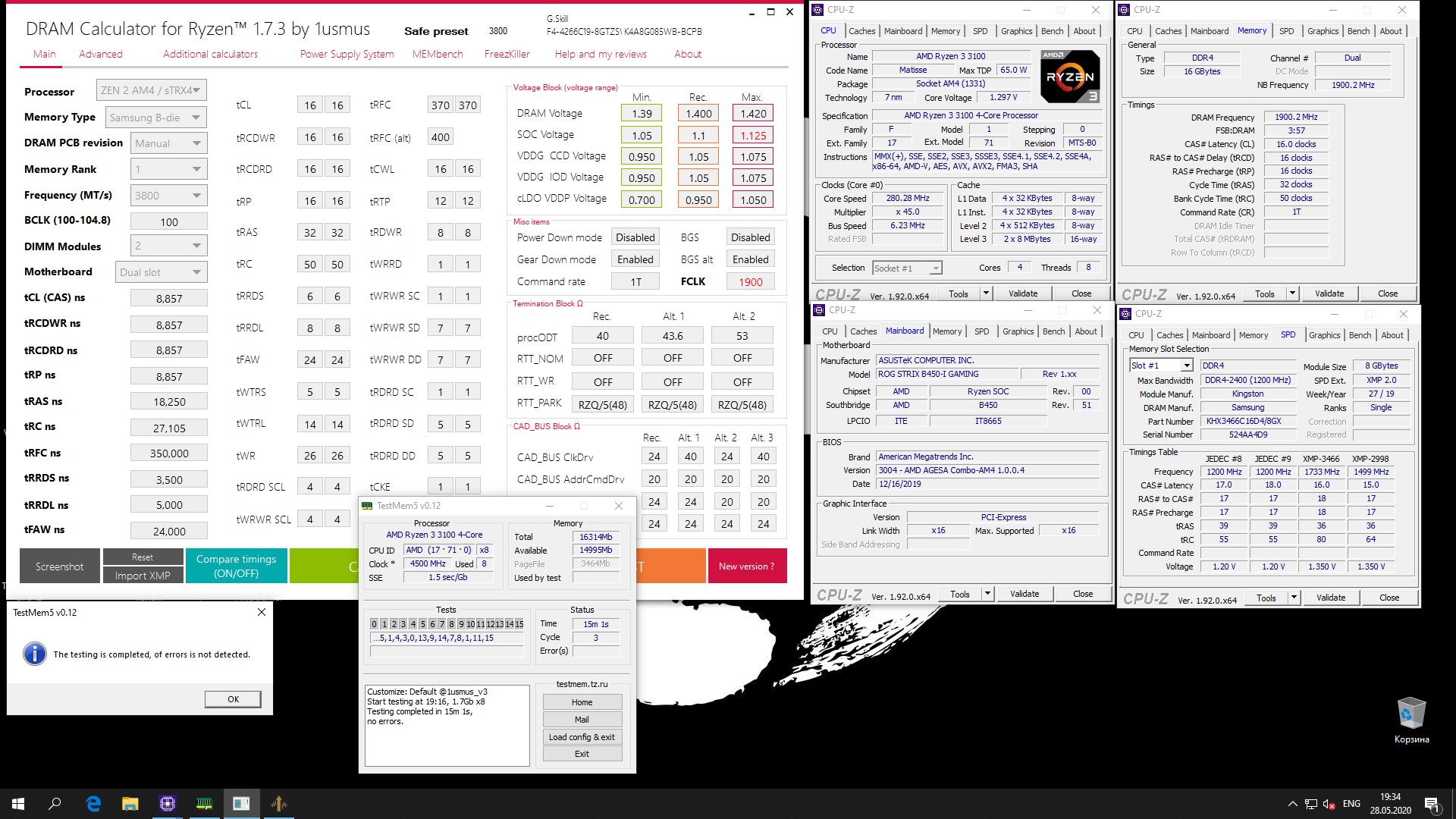

Но режим с пониженной частотой Infinity Fabric демонстрирует худшую производительность, чем ставший основой для проведения сравнения. Финальной для памяти стала частота 3800 МГц с таймингами 16-16-16-32-1Т.

Частота работы FCLK (внутреннее соединение Infinity Fabric) при этом равнялась 1900 МГц. Превысить это значение не удалось, система не проходила инициализацию.

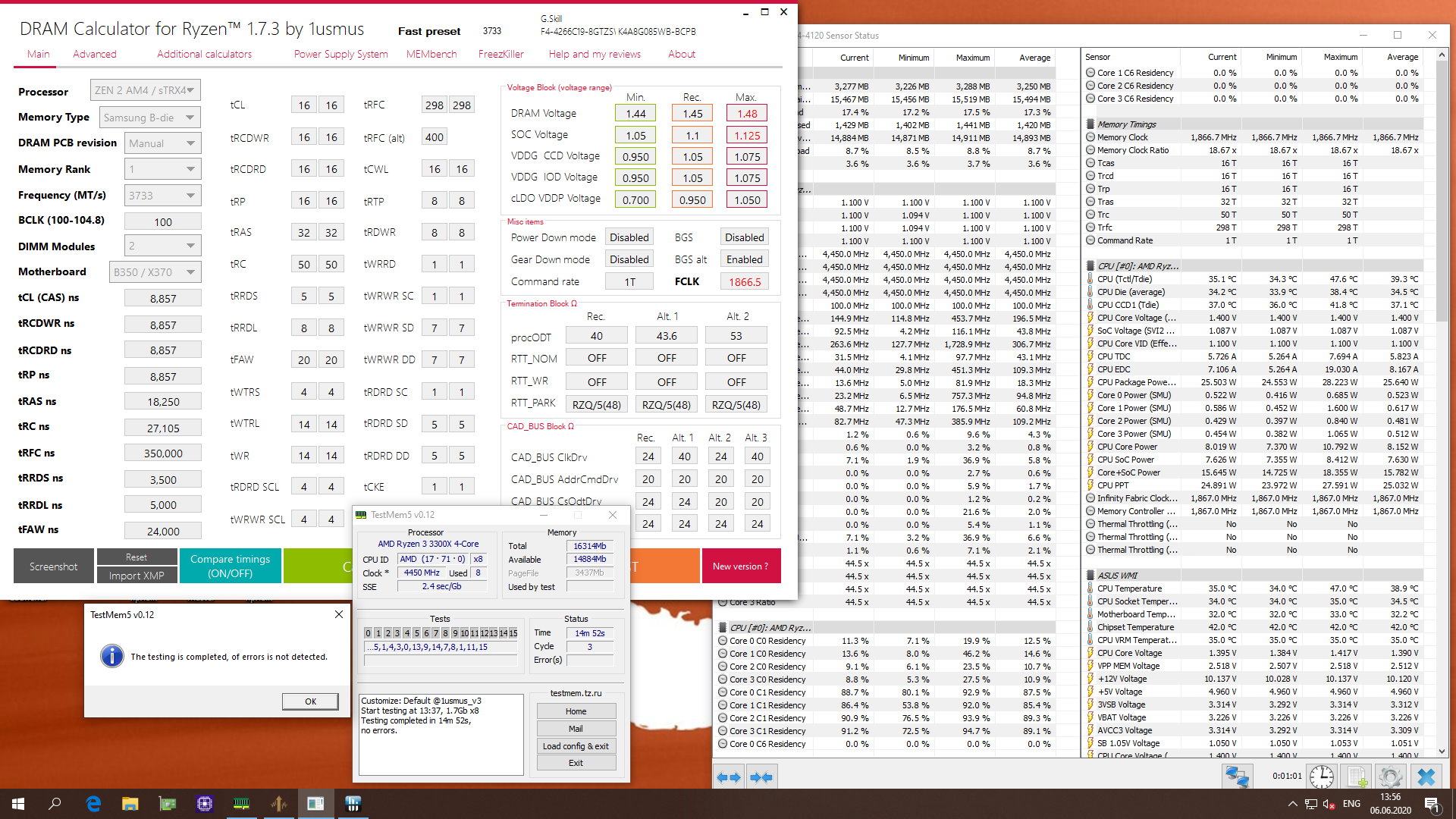

Более дорогой продукт вновь нас разочаровал — запустить на таких же настройках его удалось, но о стабильности не могло быть и речи. После очередного сбоя системы, материнская плата отказалась проходить POST.

Стабильной частотой для Ryzen 3 3300X стали 3733 МГц с аналогичным набором основных таймингов, FCLK равнялось 1866 МГц. Ввиду меньшего частотного потенциала контроллера памяти данного экземпляра проверка на максимальную частоту работы ОЗУ c режимом ½ FCLK не проводилась.

Отмечу полную стабильность систем с новыми процессорами после разгона, никаких долгих запусков, сбоев или сбросов частот после выключения, обесточивания или в процессе работы.

Методика тестирования

Постепенно переходим к более интересному, а именно к исследованию возможностей новинок в тестовых сценариях. Внутренним соперником выступит Ryzen 5 2600. Представитель среднего класса со временем растерял свою стоимость до искомого нам уровня, скажем более, немного задушенную по частотам его реинкарнацию продают под видом Ryzen 5 1600 AF. Разгон получился средним, никакие ухищрения не позволили стабильно преодолеть 4025 МГц. Это плохо для Ryzen 5 2600, но достаточно хорошо для Ryzen 5 1600. Представители новой линейки AMD Ryzen 3 к нам задержались, а новых соизмеримых по цене и производительности представителей Intel для процессорного разъема LGA 1200 заполучить не удалось, поэтому для ориентира был взят старший процессор в линейке для сокета LGA 1151 — Intel Core i7-6700K. Несмотря на его возраст это грозный противник, который в разгоне способен составить конкуренцию в играх многим современным процессорам AMD. Он будет рассмотрен в качестве имитации Core i3-10100, с режимом работы по умолчанию, частотой памяти 2666 МГц и задержками вида 11-11-11-28. Core i7-6700K обладает относительно высокой базовой частотой в 4 ГГц, как будет вести себя Core i3 нам неизвестно, у него базовая частота ниже, а максимальная выше, но алгоритмы управления частотами иные, архитектурно-компоновочные улучшения тоже не стоит сбрасывать со счетов. Поэтому полным аналогом его считать нельзя. В качестве «приглашенных звезд» в забеге примут участие легенды прежних лет — неувядающий Intel Core i7-2600K и вечный AMD FX-8320. К сожалению наличествующие процессоры довольно посредственны в разгоне, Sandy Bridge не дотянул 100 МГц до красивой отметки 5,0 ГГц, а упрямая Vishera «не смогла», охлаждаемая жидким азотом, взять 8 ГГц, поэтому будем эксплуатировать её на стабильных 4,6 ГГц, с частотой NB 2600 МГц.

| Процессор | Ryzen 3 3100 | Ryzen 3 3300X | Core i7-6700K | Ryzen 5 2600 | Core i7-2600K | FX-8320 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ядро | Matisse | Matisse | Skylake-S | Pinnacle Ridge | Sandy Bridge | Vishera |

| Разъём | AM4 | AM4 | LGA1151 | AM4 | LGA1155 | AM3+ |

| Техпроцесс, нм | 7 | 7 | 14 | 12 | 32 | 32 |

| Число ядер (потоков) | 4 (8) | 4 (8) | 4 (8) | 6(12) | 4 (8) | 8 |

| Номинальная частота, ГГц | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3.5 |

| Частота Turbo Boost, ГГц | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 4.0 |

| Разблокированный на повышение множитель | + | + | + | + | + | + |

| L1-кэш, Кбайт | 4 x (32 + 64) | 4 x (32 + 64) | 4 x (32 + 32) | 6 x (32 + 64) | 4 x (32 + 32) | 8 x 16 + 4 x 64 |

| L2-кэш, Кбайт | 4 x 512 | 4 x 512 | 4 x 256 | 6 x 512 | 4 x 256 | 4 x 2048 |

| L3-кэш, Мбайт | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 |

| Поддерживаемая память | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-2133 DDR3L-1600 |

DDR4-2667 | DDR3-1333 | DDR3-1866 |

| Каналов памяти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| TDP, Вт | 65 | 65 | 91 | 65 | 95 | 125 |

| Приблизительная стоимость, $ | 110 | 130 | н/д | 130 | н/д | н/д |

Тестовые стенды

Тестирование проводилось с использованием следующих комплектующих, которые собирались на открытом стенде:

- процессор №1: AMD Ryzen 3 3300Х;

- процессор №2: AMD Ryzen 3 3100;

- процессор №3: AMD Ryzen 5 2600;

- процессор №4: AMD FX-8320;

- процессор №5: Intel Core i7-6700K;

- процессор №6: Intel Core i7-2600K;

- материнская плата №1: ASUS ROG Strix B450-I Gaming (UEFI 3004, AM4 combo PI 1.0.0.4 patch B);

- материнская плата №2: ASUS Maximus VIII Formula (UEFI 3801);

- материнская плата №3: ASUS Crosshair V Formula-Z (UEFI 2201);

- материнская плата №4: ASUS Maximus V Extreme (UEFI 1903);

- видеокарта: Palit PA-GTX1070Ti Jetstream 8G (GeForce GTX 1070 Ti);

- охлаждение: СЖО EK-Supremacy EVO – Full Copper, Laing DDC + Top Phobya Nickel Edition, EK-CoolStream RAD XTC (420) + 3 Silent Wings 2 140mm;

- термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

- память №1: HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 (2×8 ГБ, 3466 МГц, 16-18-18-36, 1,35 В);

- накопитель: Samsung PM981 512GB (512 ГБ, PCIe Gen3 x4, NVMe), для материнских плат, лишенных разъема M2, применялся переходник для слота PCI-E x16@4;

- блок питания: Super Flower LEADEX II Gold 1000W (1000 Вт);

- операционная система: Windows 10 Pro 64-bit 10.0.18363.836 (Win10 19H2 [1909] November 2019 Update);

- драйверы: AMD Chipset Drivers 2.04.04.111, Nvidia GeForce Graphics Driver 445.87, Intel Chipset Driver 10.1.18228.8716, Intel Management Engine Interface Driver 1909.12.0.1236.

Все обновления для ОС, доступные в Центре обновления Windows на момент установки были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.

Формула рабочих частот памяти в зависимости от рекомендаций производителя изделия, возможностей контроллера процессора и модулей памяти различалась, ниже приведены значения для участников тестирования:

- AMD Ryzen 3 3100 и 3300Х: 3200 МГц, 14-14-14-14-28-1T, 1,4 В;

- AMD Ryzen 3 3100@4,5 ГГц: 3800 МГц, 16-16-16-16-32-1T, 1,45 В;

- AMD Ryzen 3 3300@4,45 ГГц: 3733 МГц, 16-16-16-16-32-1T, 1,45 В;

- Intel Core i7-6700K: 2666 МГц, 11-11-11-28-1T, 1,4 В;

- Intel Core i7-2600K: 2133 МГц, 11-12-12-30-2T, 1,65 В;

- AMD FX-8320: 2133 МГц, 11-12-11-32-2T, 1,65.

На момент начала тестирования мы оказались несколько стеснены в выборе доступных графических акселераторов, поэтому в тестировании приняла участие видеокарта GeForce GTX 1070 Ti, уровень производительности которой приблизительно соответствует GeForce GTX 1660 Ti.

С соперниками определились, теперь перейдем к программной составляющей нашего обзора. В качестве тестов использовались следующие приложения:

- AIDA64 6.25.5414 Beta (Cache & Memory benchmark, BenchDLL 4.5.824.8-x64);

- WinRAR 5.90;

- 7-Zip 19.00;

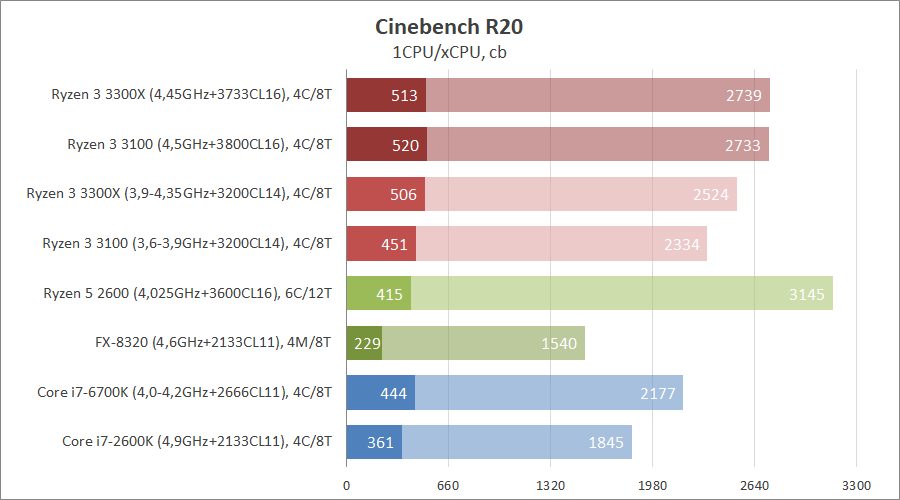

- Cinebench R20;

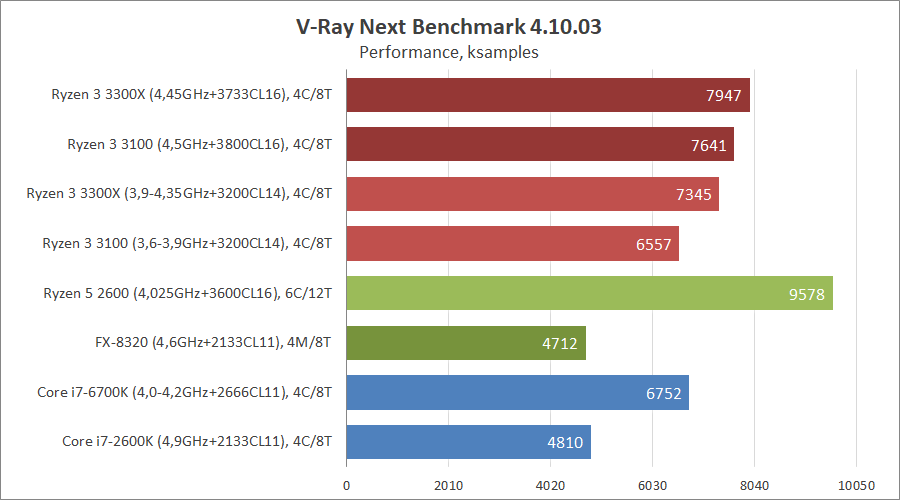

- V-Ray Next Benchmark 4.10.03;

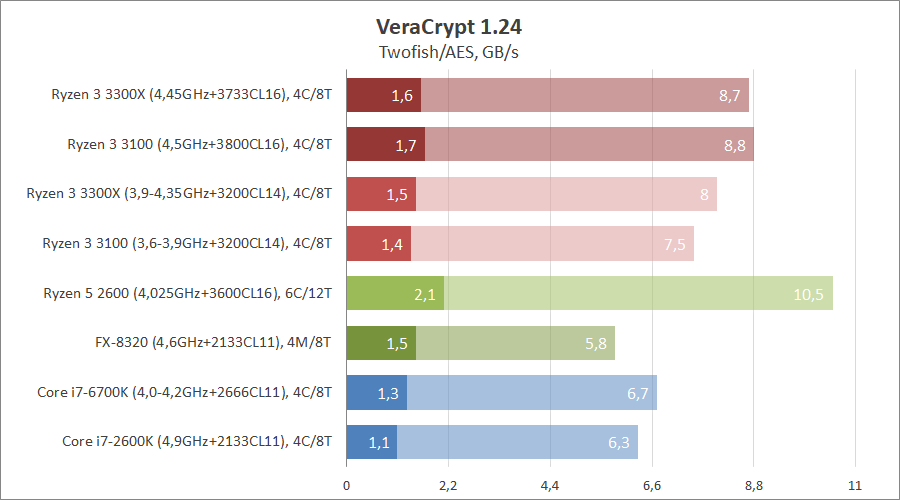

- VeraCrypt 1.24;

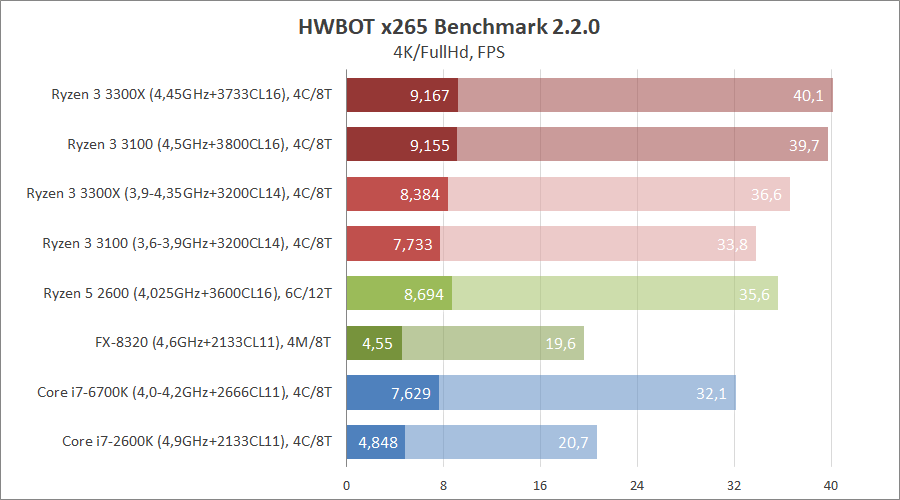

- HWBOT x265 Benchmark 2.2.0;

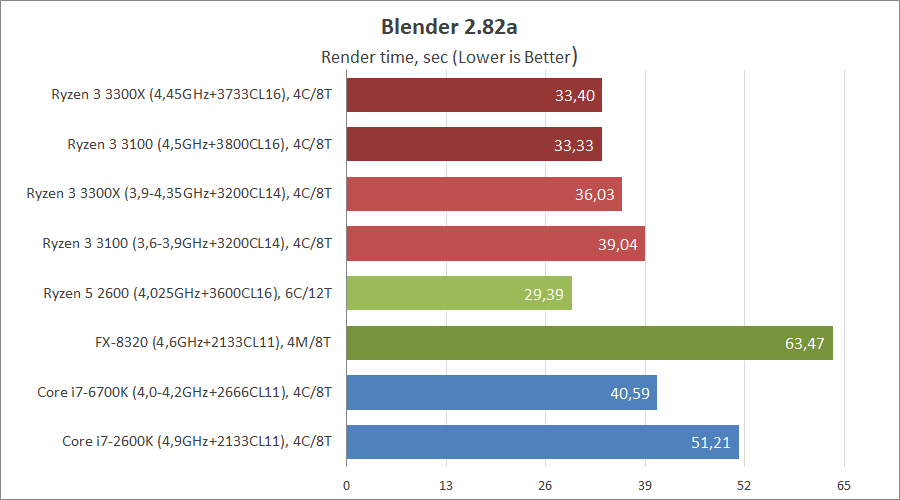

- Blender 2.82a;

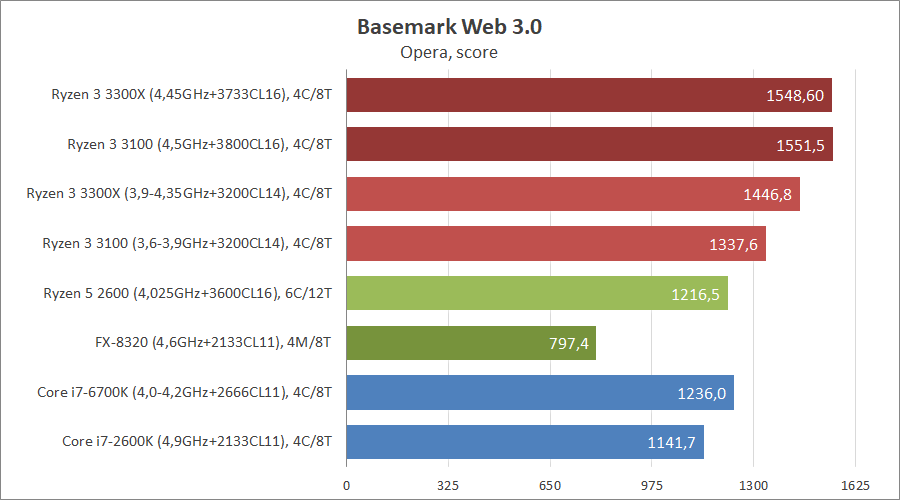

- Basemark Web 3.0;

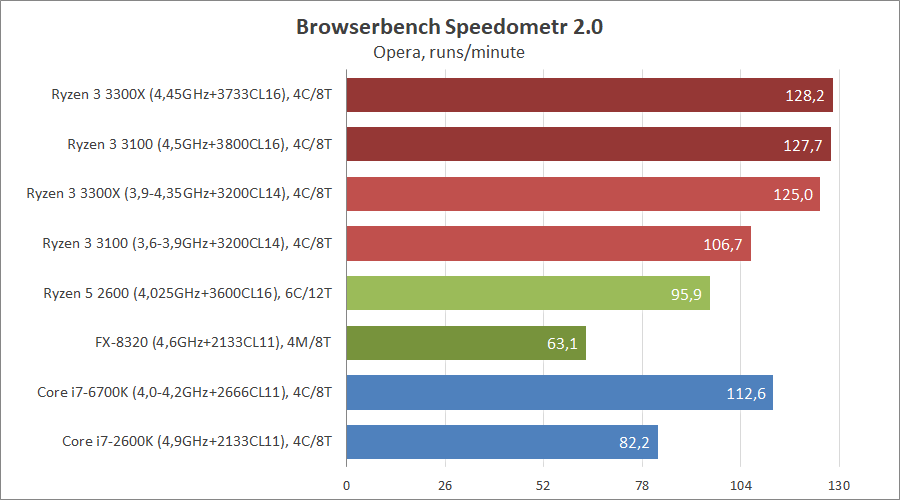

- Speedometer 2.0;

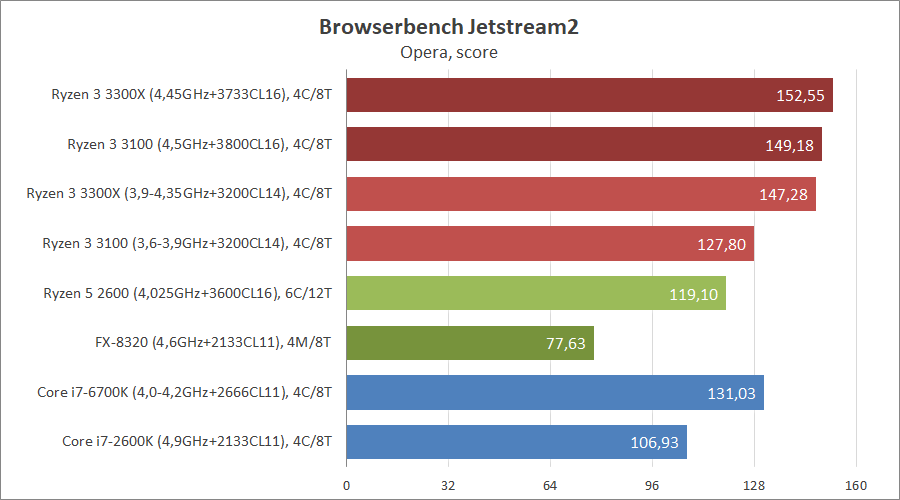

- JetStream 2;

- Opera 68.0.3618.125;

- Geekbench 5.1.1;

- PCMark 10 Extended 2.1.2177 s64;

- Futuremark 3DMark 13 (2.11.6911 s64);

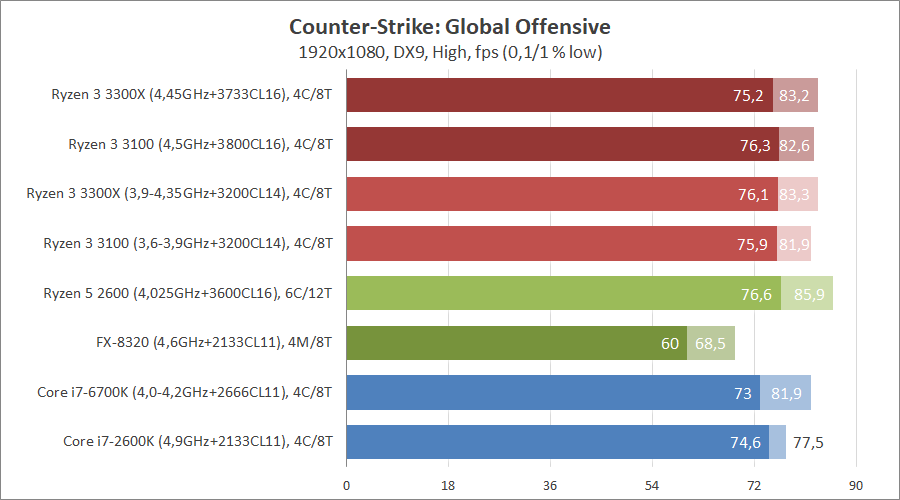

- Counter-Strike: Global Offensive;

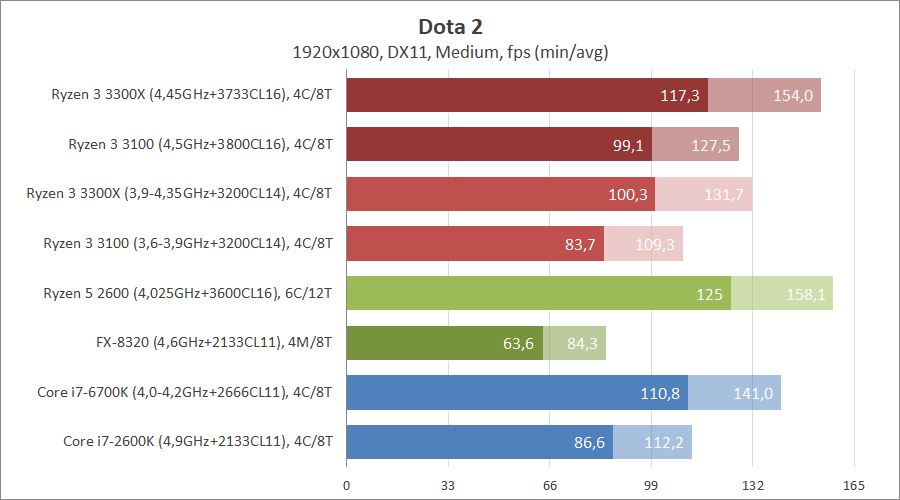

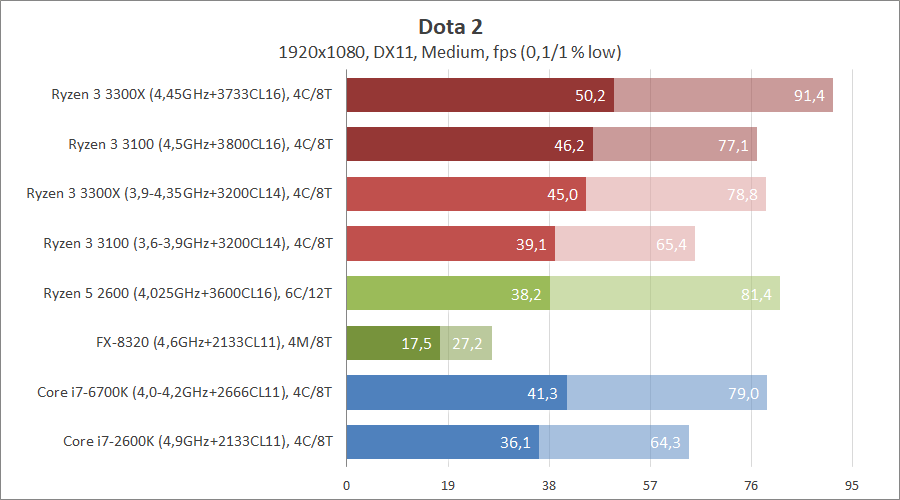

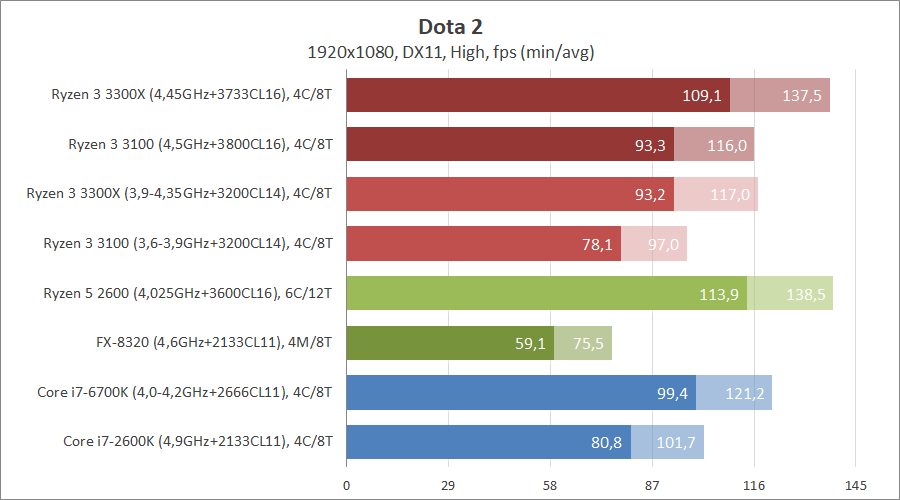

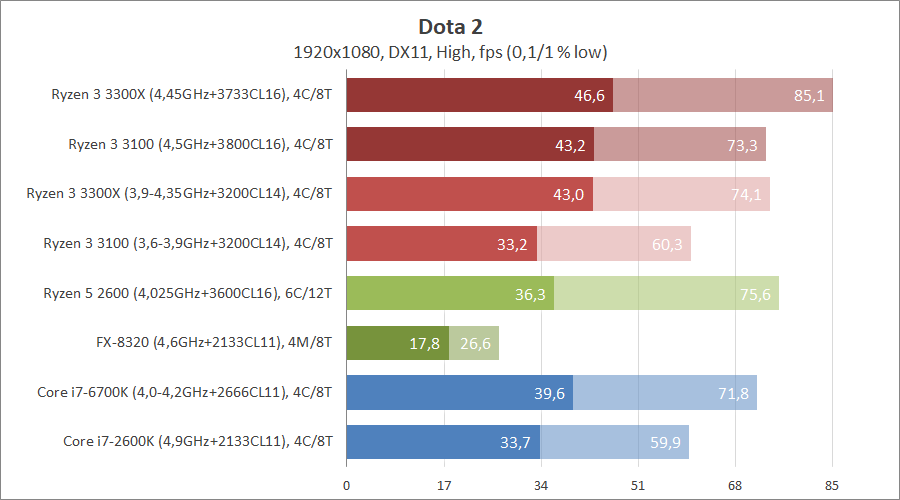

- Dota 2;

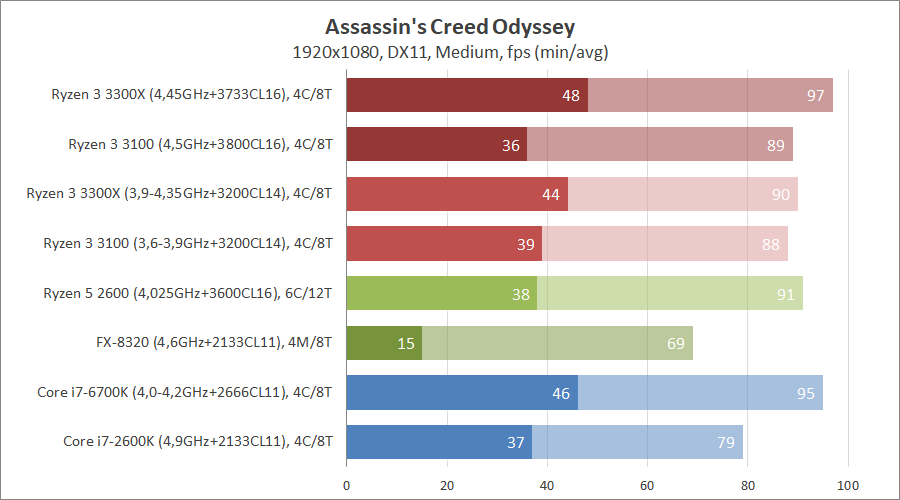

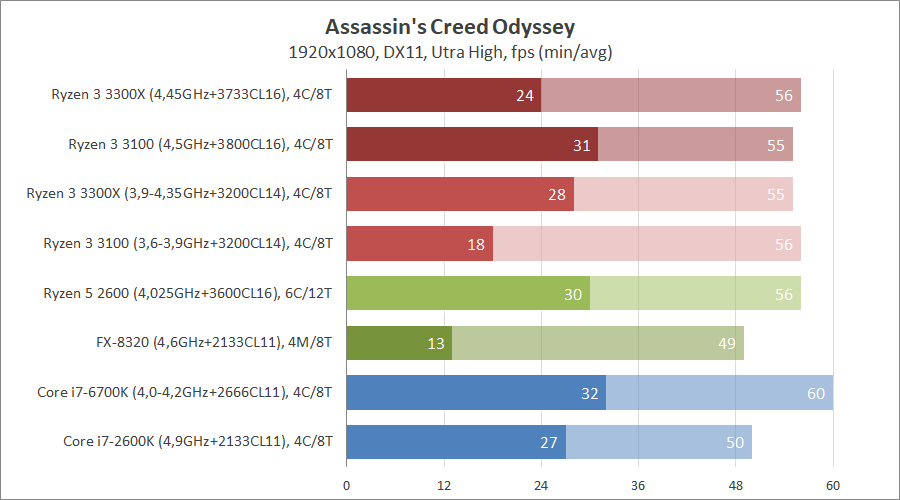

- Assassin’s Creed Odyssey;

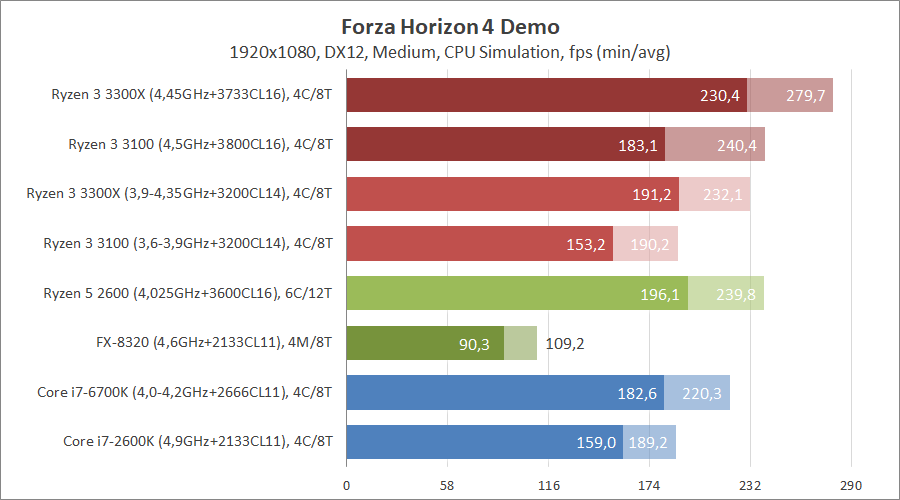

- Forza Horizon 4 Demo;

- Metro Exodus;

- Resident Evil 3: Raccoon City Demo;

- Shadow of the Tomb Raider Demo;

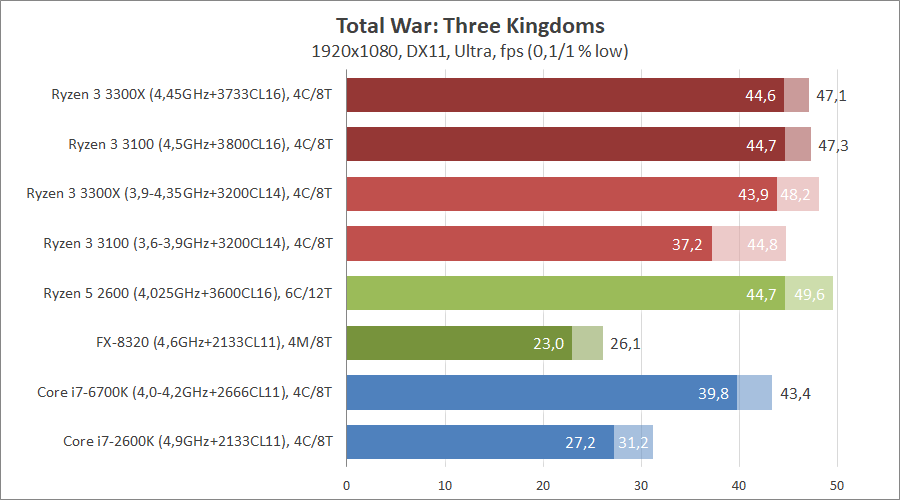

- Total War THREE KINGDOMS;

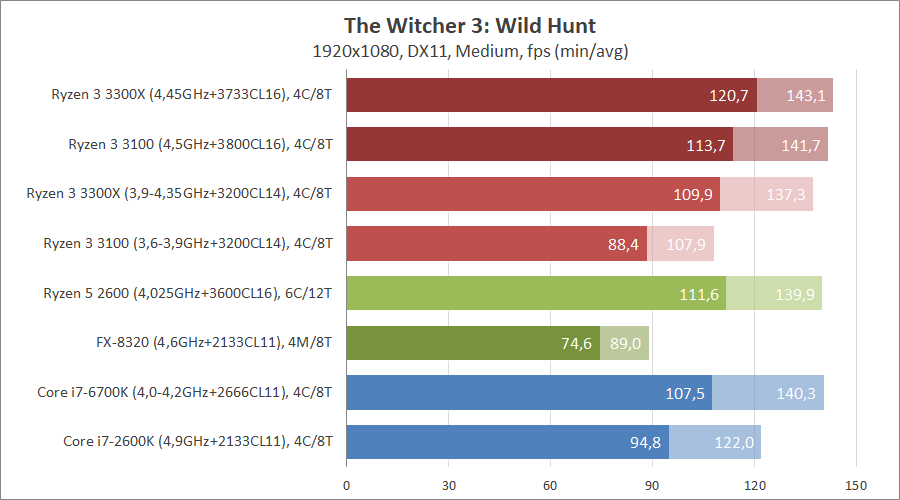

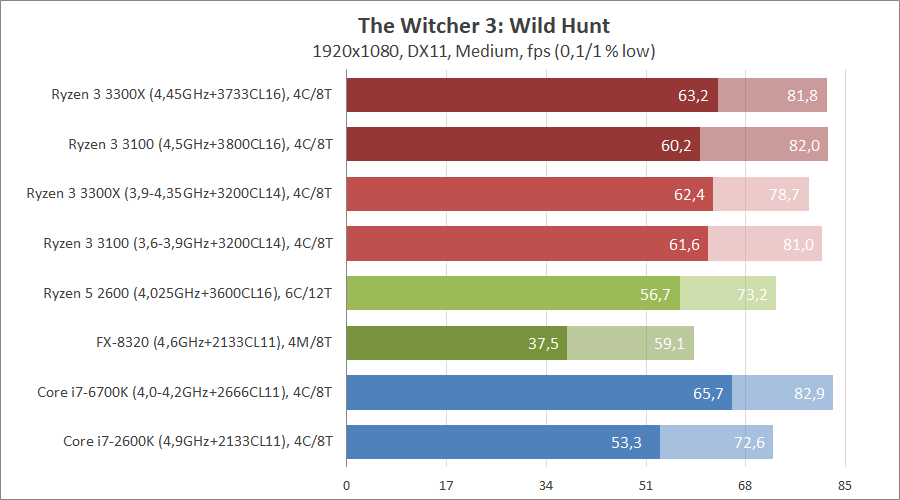

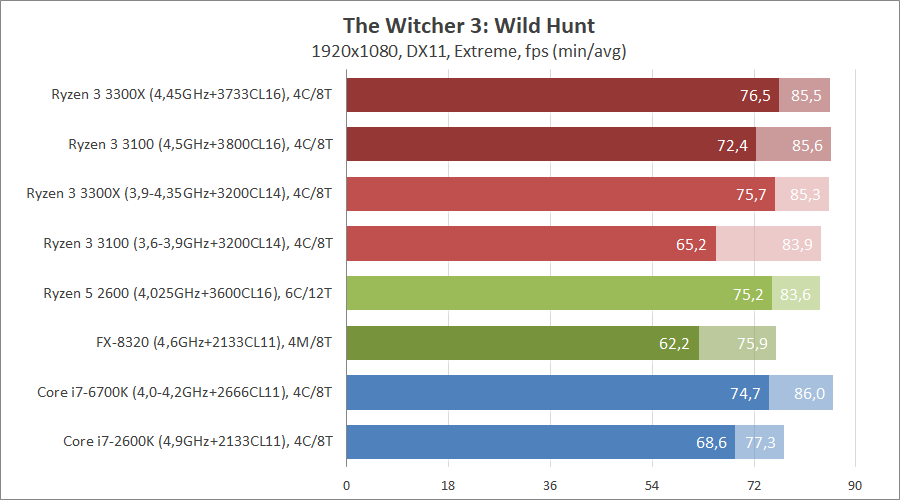

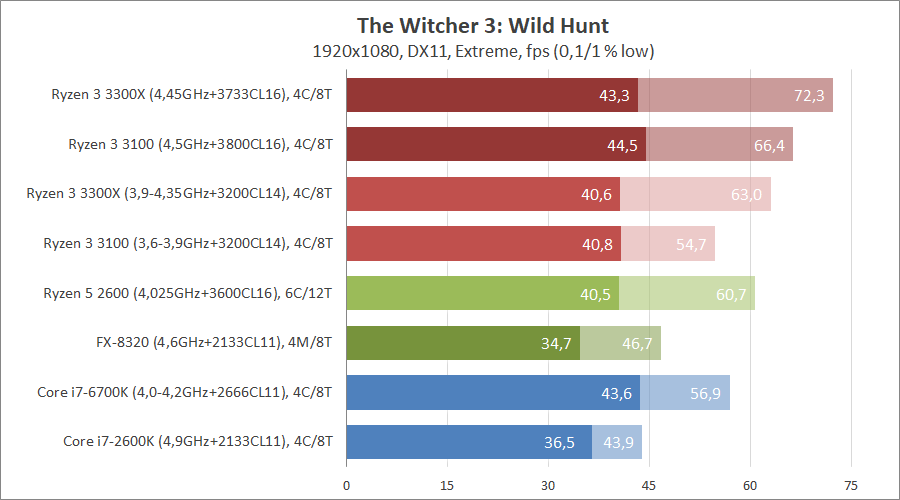

- The Witcher 3: Wild Hunt;

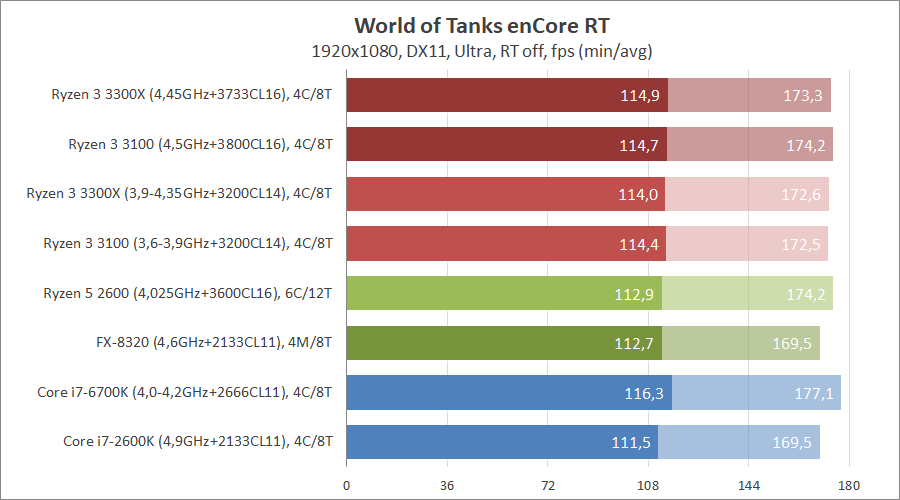

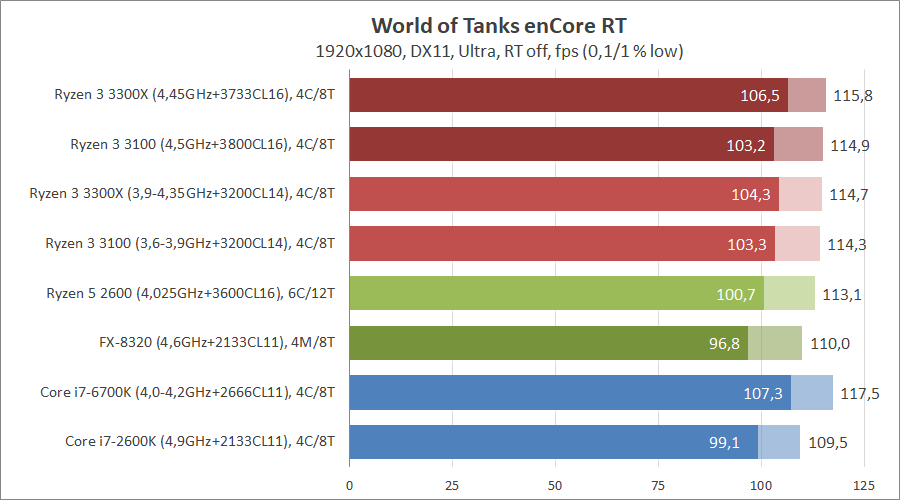

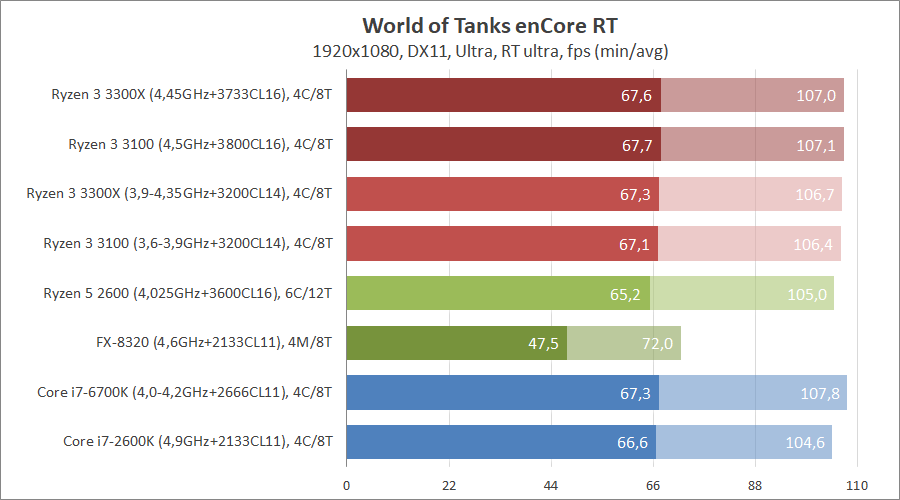

- World of Tanks enCore RT.

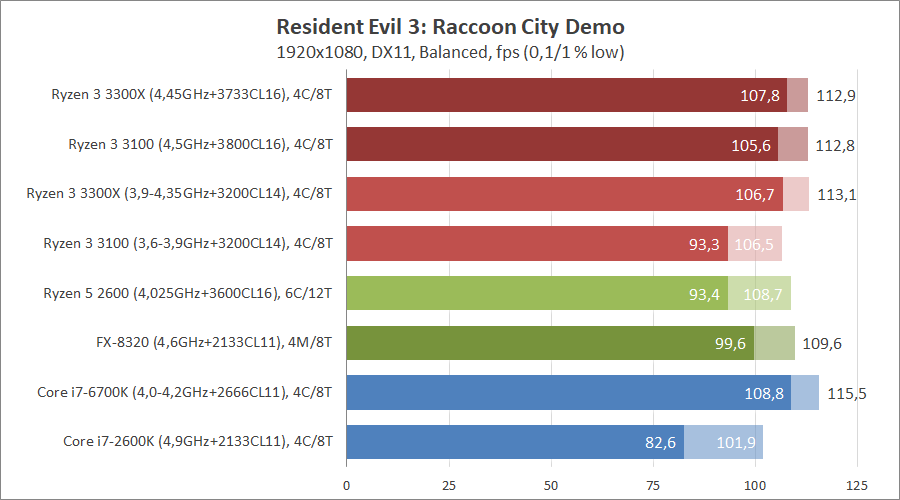

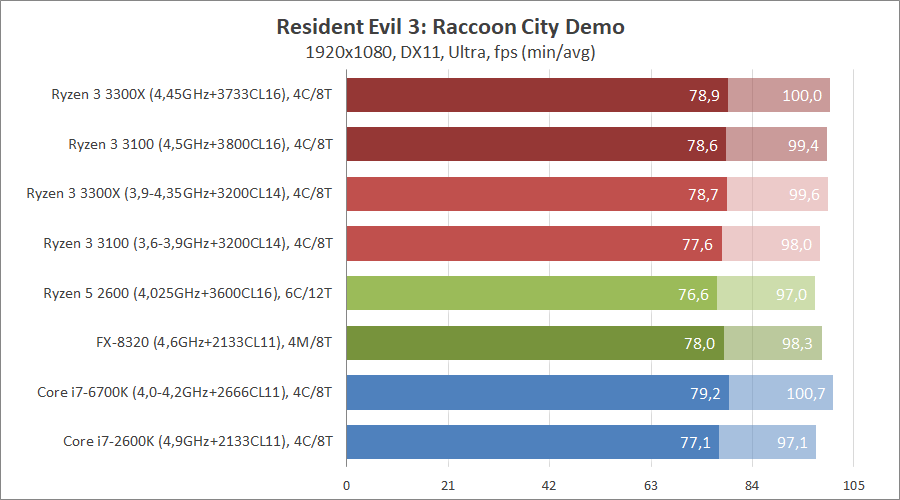

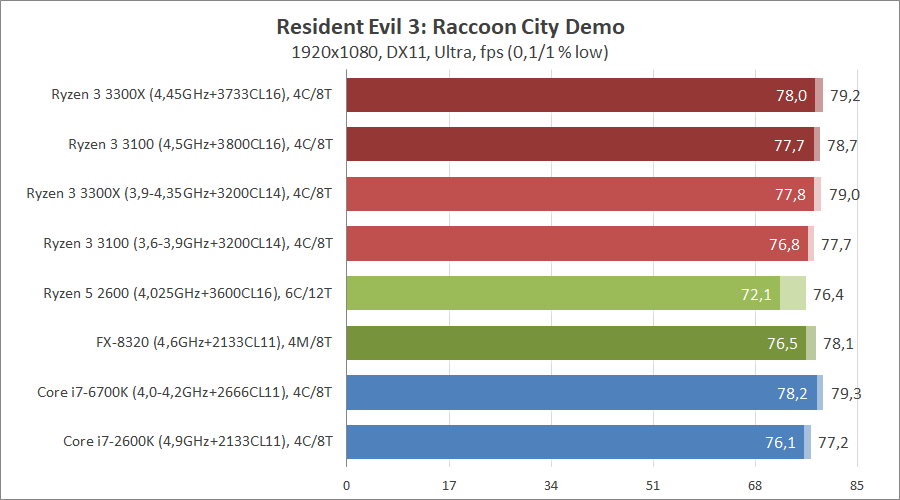

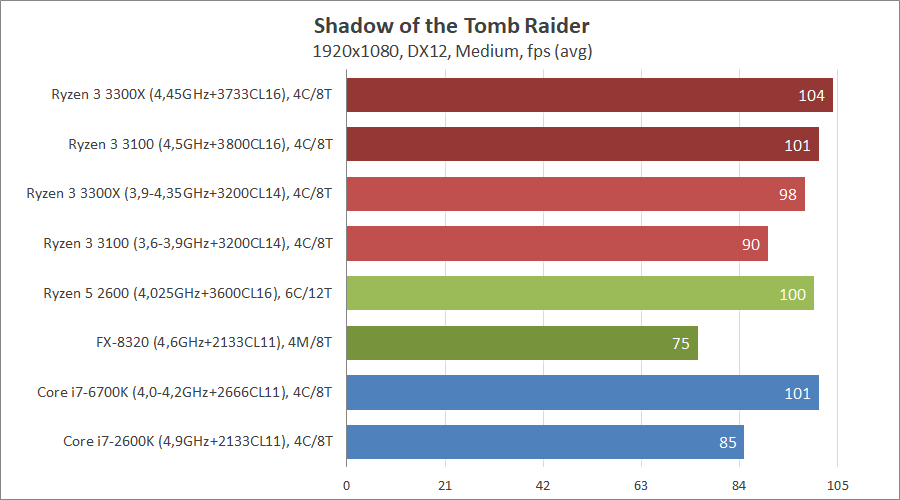

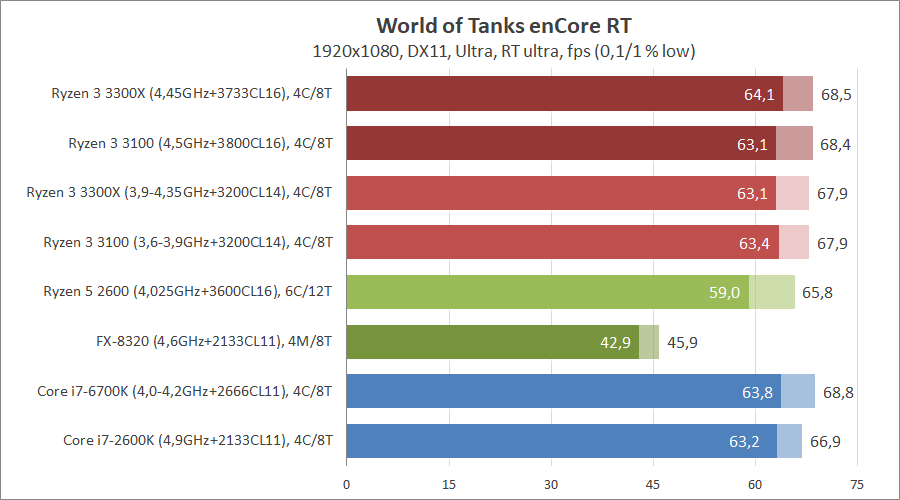

Процессорные тесты в большинстве давно знакомы и описывать их смысла нет. Проверить возможности CPU в трехмерных сценариях решено в синтетических тестах и играх. Было выбрано несколько крупных новых игр и хиты не сильно прошлых лет, по одному представителю жанров RTC и аркадного автосимулятора, несколько популярных онлайн проектов. В случае если игра имеет встроенный тест производительности, замер производился с его помощью, в остальных случаях привлекалась утилита Riva Tuner Statistics Server из состава MSI Afterburner для регистрации статистики. Для The Witcher 3: Wild Hunt использовалось сохранение, на котором повторялись заскриптованные при помощи утилиты клавиатуры SteelSeries действия. В Dota 2 замер производился на реплее финала турнира, запись и остановка производилась в одно и то же время, схожим образом происходил сбор статистики в бенчмарке World of Tanks enCore RT. В Counter-Strike: Global Offensive использовалась карта мастерской, для Total War THREE KINGDOMS сбор статистики осуществлялся в тестовом сценарии battle. Для Resident Evil 3: Raccoon City Demo замер производился в начальной сцене до передачи управления главного героя игроку. В случаях, где применялся MSI Afterburner происходил сбор статистики по Average, Minimum, 1% low и 0,1% low fps. Разрешение Full HD как самое распространенное для игровых платформ начального уровня. Режимы графики подбирались с использованием пресетов в настройках игр таким образом, чтобы получить с максимально высокими настройками около средних 60-ти кадров, и средними настройками около 100 к/с или выше. Исключение — Counter-Strike: Global Offensive, который является киберспортивной дисциплиной и низкие настройки реально используются игроками, которые мы и применили для получения значения кадровой частоты выше 200 единиц.

Результаты тестирования вычислительной части

Процессоры стоимость чуть более ста долларов редко приобретают для профессиональных рабочих станций, чаще их удел — это игровые ПК начального уровня, которые являются универсальными домашними мультимедийными комбайнами.

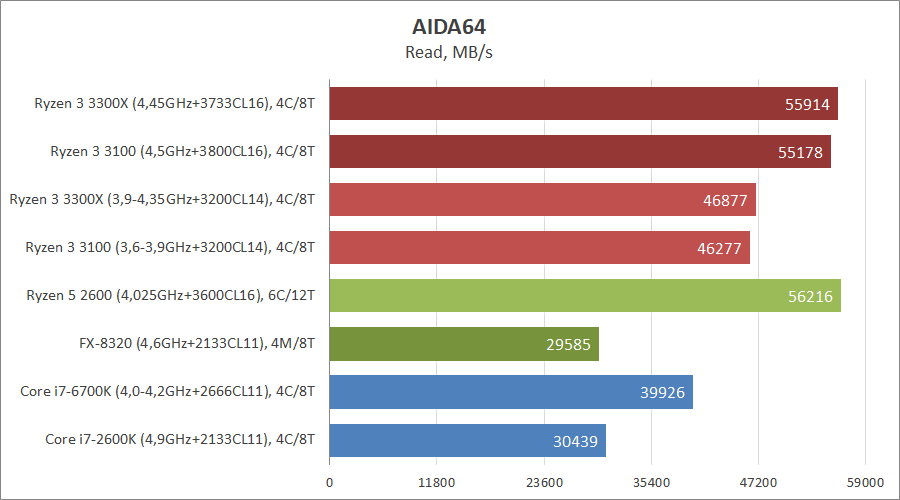

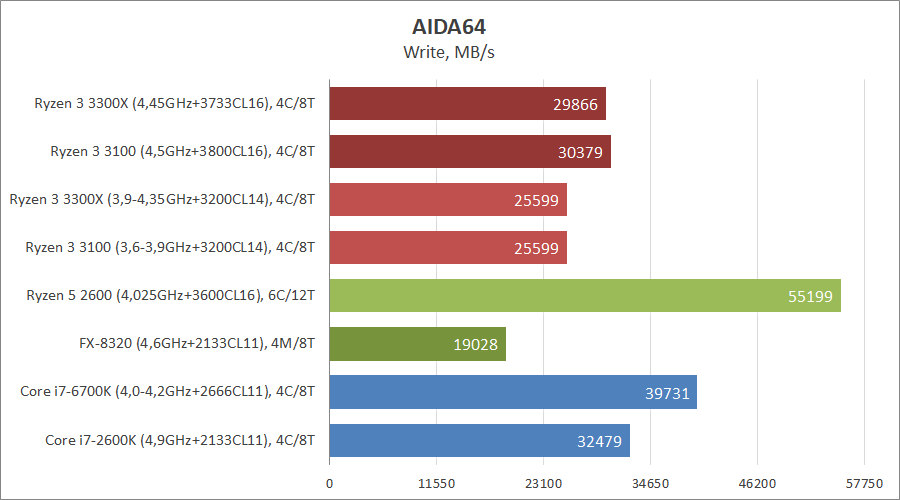

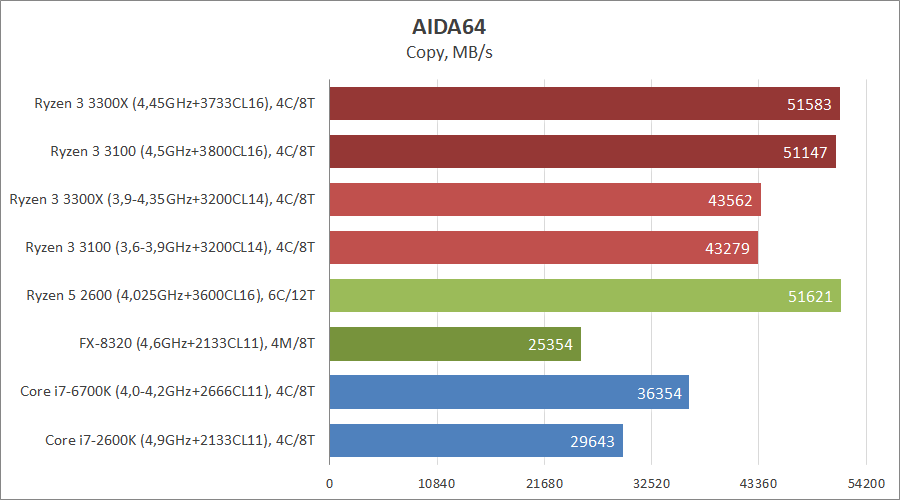

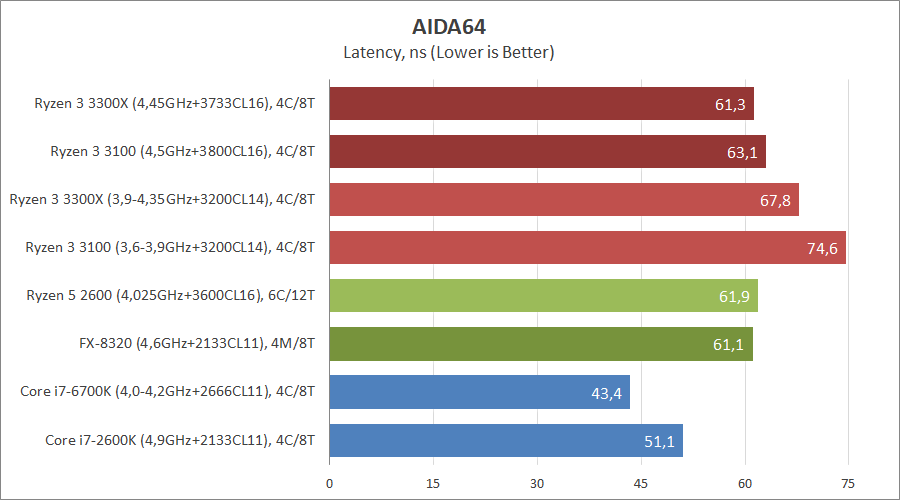

Традиционно начнем с замера пропускной способности и задержек системной памяти при помощи AIDA64 Cache & Memory Benchmark. Чтение и копирование разницу между Ryzen 3 не обнаруживает, оверклокинг позволяет им догнать двенадцатипоточный Ryzen 5 2600, кроме записи, конечно. В штатном режиме видно отставание младшего из новинок в латентности, после разгона разрыв сокращается, но тем не менее, остается, несмотря на более высокие рабочие частоты у Ryzen 3 3100.

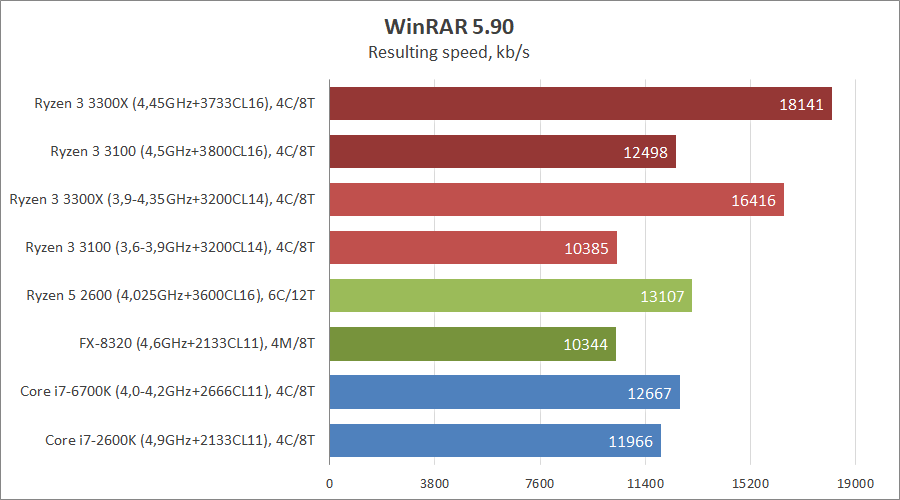

Свежая версия архиватора WinRAR высоко оценила компоновочное решение Ryzen 3 3300X. Разница составила впечатляющие 60% относительно младшей модели. Разгон ядер и памяти дал 24% прибавку к результату процессора с ядрами, расположенными на разных CCX, хотя до старшего решения все равно далеко, но зато позволил вплотную подойти к Core i7-6700K.

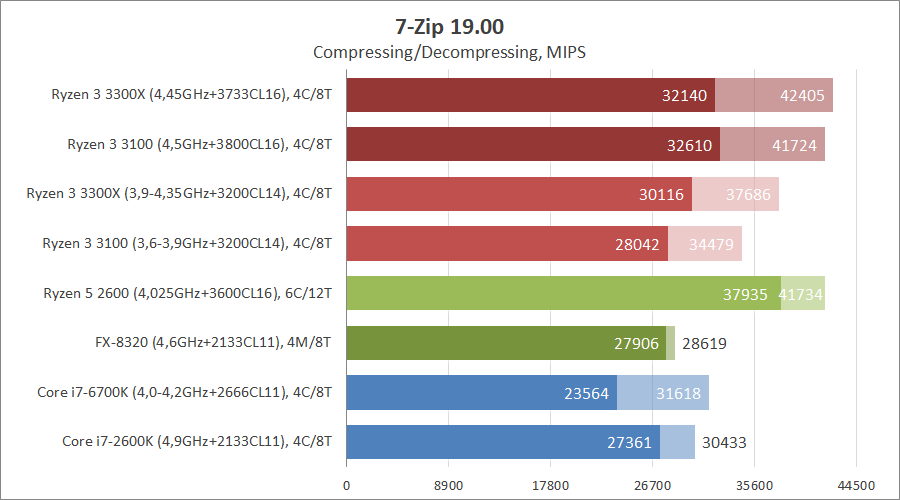

Встроенный тест другого популярного архиватора, очевидно, использует другие алгоритмы и разницу в новинках на заводских настройках легко объяснить разницей в частотах. С увеличением частот новинки практически сравнялись, продемонстрировав результат на уровне шестиядерной модели в распаковке, но уступив в сжатии.

В один поток самый высокий результат за самой высокой частотой. Архитектурные оптимизации, высокие частоты работы вычислительных ядер и системной памяти не смогли превзойти грубую вычислительную мощность куда более многоядерного представителя микроархитектуры Zen+ в мультипоточном исполнении теста.

Инструмент измерения производительности V-Ray Next Benchmark поддерживает Cinebench R20 в том, что лучший процессор для рендера должен обладать большим количеством ядер и потоков, но имеет и свои отличия. CPU для платформы LGA1151 опередил штатный Ryzen 3 3100, который после разгоне смог обойти стоковый Ryzen 3 3300Х, но не более, разное строение даёт о себе знать.

В очередной раз отметим лидерство ускоренного Ryzen 5 2600. Более высокая частота ОЗУ и ядер позволила младшей модели Ryzen 3 чуть опередить старшую.

Решения AMD предыдущих поколений уступали своим конкурентам в эффективности работы с инструкциями AVX, оптимизации, заложенные в Zen 2 позволили четырехъядерным моделям сравниться и превзойти процессор на класс выше предыдущего поколения, заодно опередив конкурента, оперирующего более высокой тактовой частотой.

Мегагерцы и производительные ядра предпочитает популярный среди бесплатных 3D-редакторов Blender, поэтому Pinnacle Ridge, наделенный этим свыше остальных справился быстрее. Ryzen 3 3100 в штатном режиме немного быстрее Core i7-6700K в стоке. После поднятия частот памяти и ядер «меньший» Matisse быстрее всех четырехъядерных участников тестирования.

До появления Zen 2 в комплексном тесте производительности веб-браузера Basemark Web 3.0 безраздельно властвовали продукты семейства Core, и шестиядерная модель второго поколения Ryzen после разгона демонстрирует сравнимый со стоковым Core i7 результат. Изменения, внесенные в новом поколении Ryzen позволяют им демонстрировать более высокие результаты. О разнице между «третьими» Ryzen судить сложно из-за весьма нестабильных результатов данного теста.

Этот бенчмарк имеет лучшую повторяемость результатов, чем предыдущий. Общие тенденции сохраняются, за исключением того, что младшее решение из новинок не смогло превзойти Skylake, но участвующий в забеге разогнанный Ryzen 5 легко обходит.

Расклад сил аналогичный предыдущему тесту, обращает на себя внимание способность штатного Ryzen 3 3300X соперничать с разогнанным до 4,5 ГГц более дешевым новичком. Не просто так компания делает акцент на разнице между двумя продуктами одной линейки.

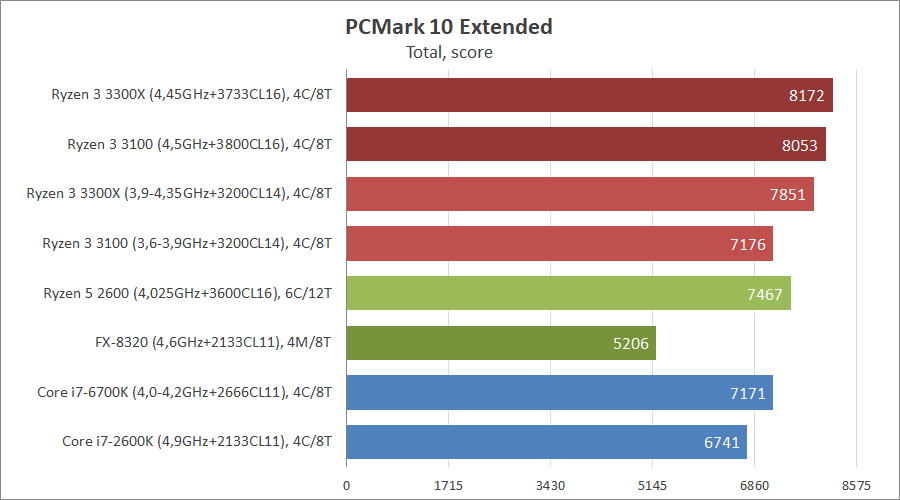

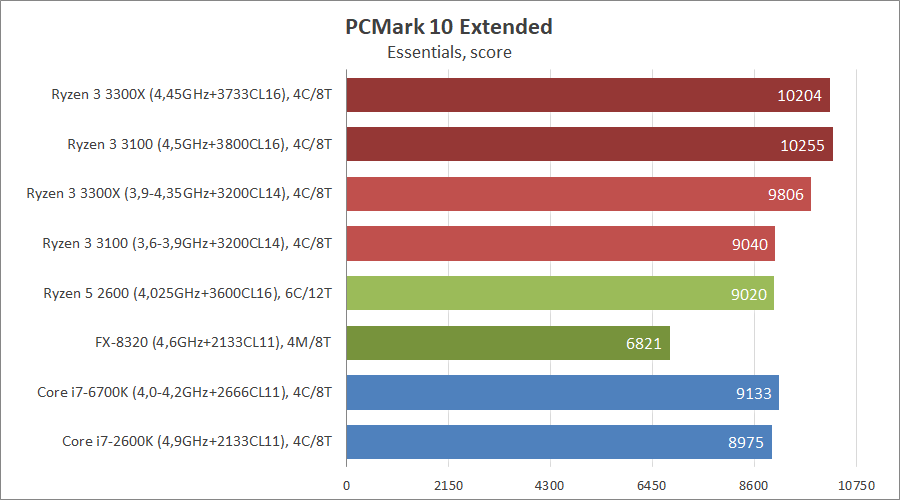

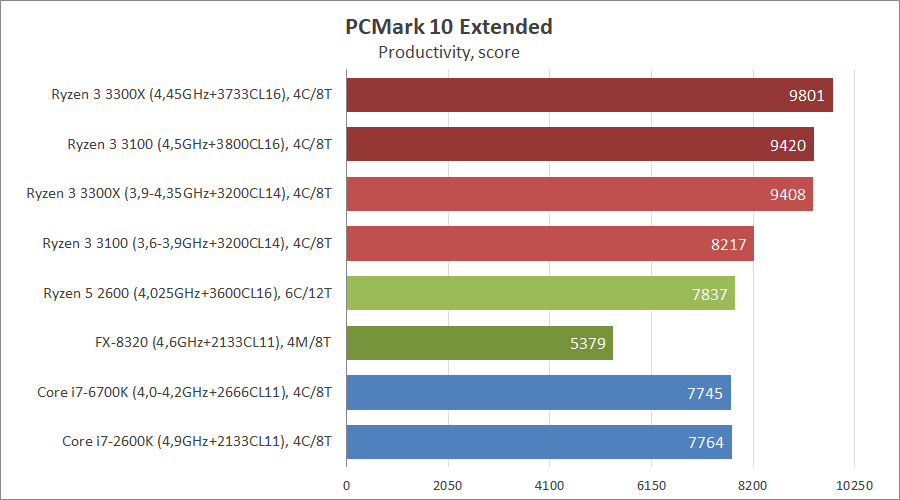

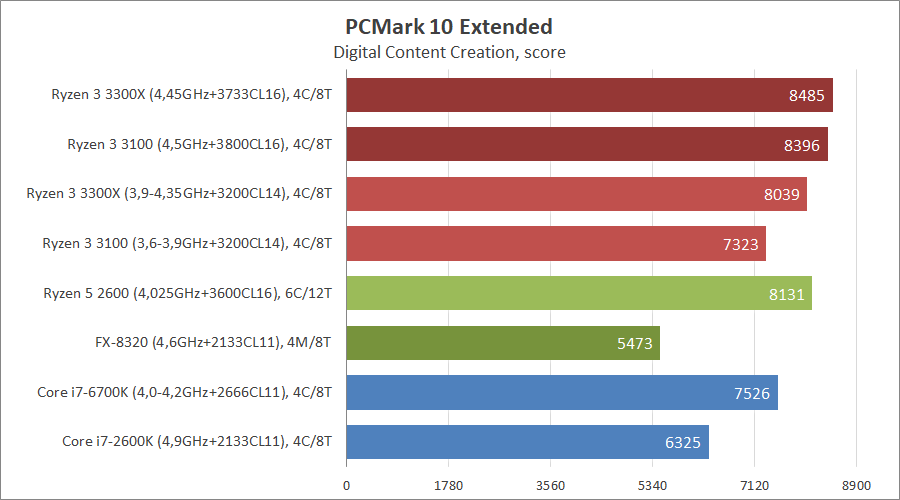

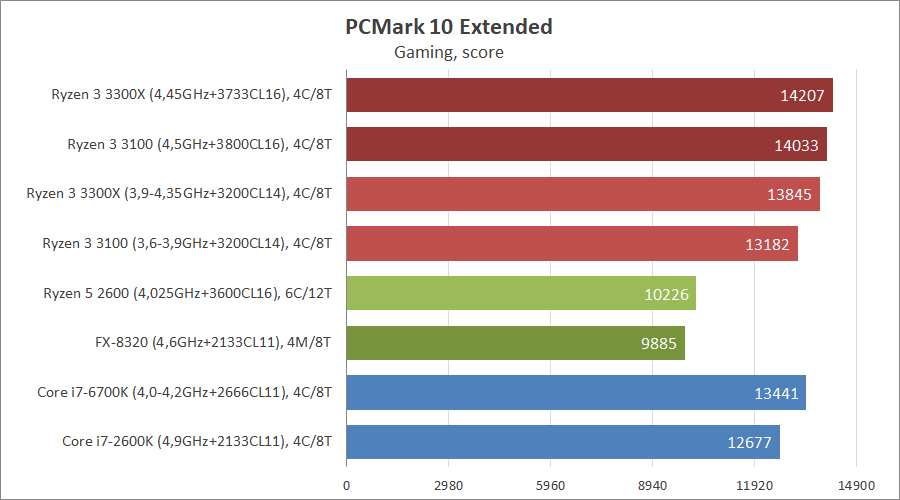

Последний из серии PCMark одобряет улучшения, сделанные в новых Ryzen 3 и ощущает разницу в организации ядер и кэшей новых процессоров. Ryzen 3 3300X в рекомендованном производителем состоянии почти наравне с ускоренным «тезкой», форсирование режимов работы выводит его в лидеры. Сравнивая форсированные режимы видим, что ОЗУ, работающее на большей частоте и 50 МГц сверху на ядра не способны компенсировать межъядерные задержки, и реализация CCX 2+2 уступает 4+0.

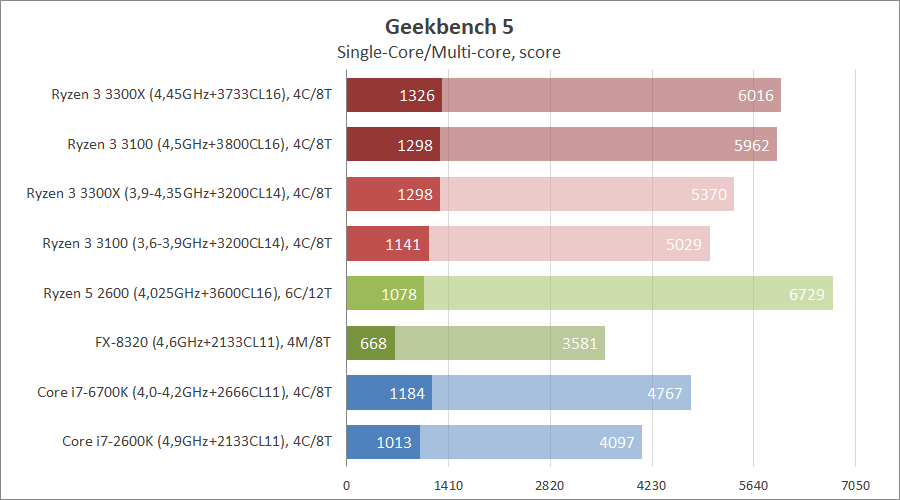

В один поток процессор с рекомендованной стоимостью 100 долларов не смог побороть ветерана Core i7-6700К, но предшественник, оперирующий более высокой частотой, не устоял.

Вычислительные тесты позитивно оценивают архитектурные изменения, произведенные в новой версии процессоров, имеются не только косметические улучшения.

Результаты тестирования в графических тестах

Предыдущие тесты продемонстрировали преимущество новых процессоров в ряде сценариев над конкурентами как внешними, так и внутренними. Но как обстоят дела в тех задачах, которые занимают значительную часть времени работы домашнего ПК?

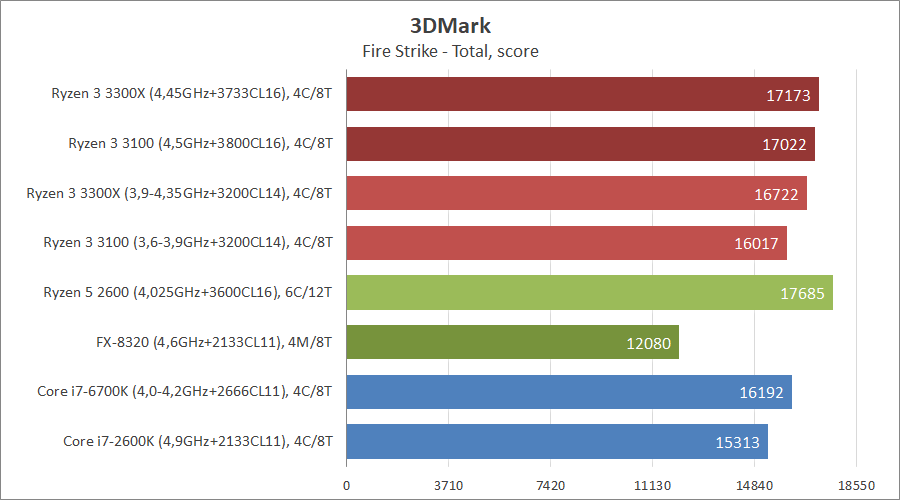

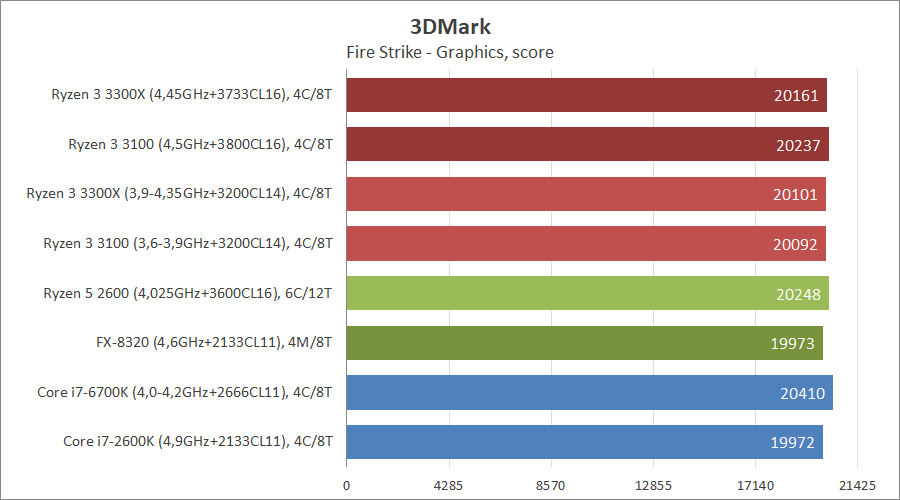

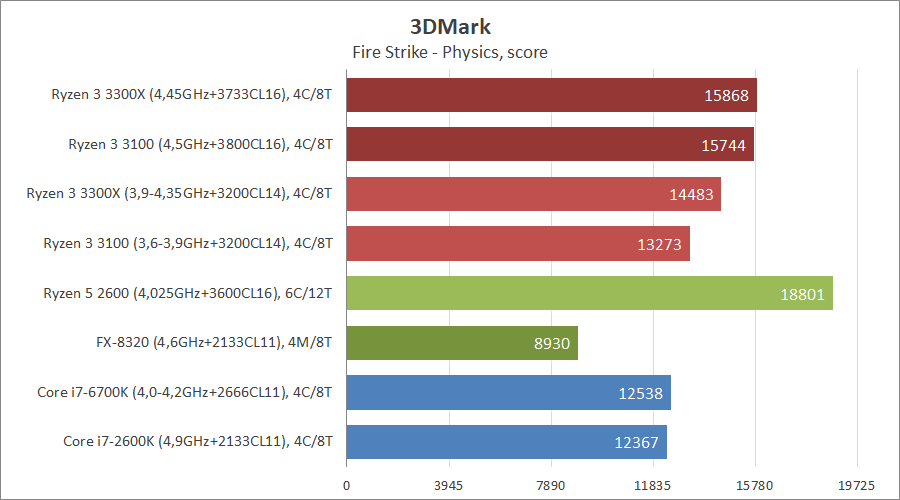

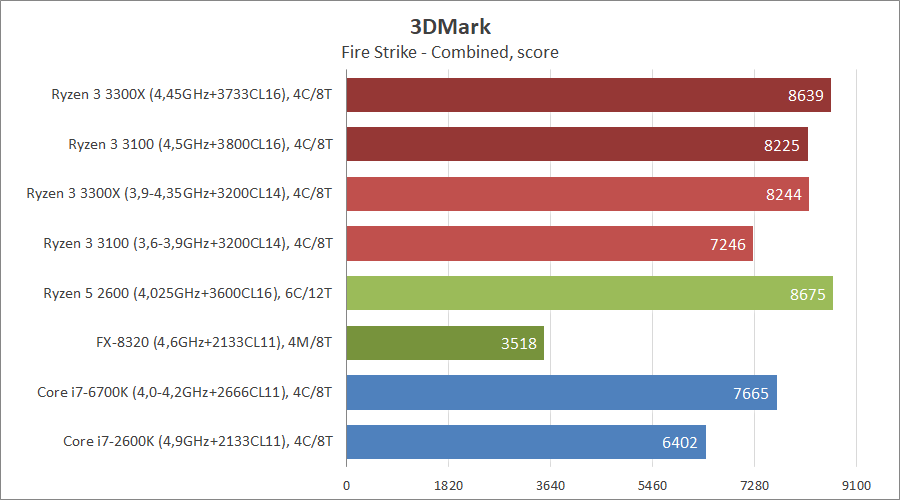

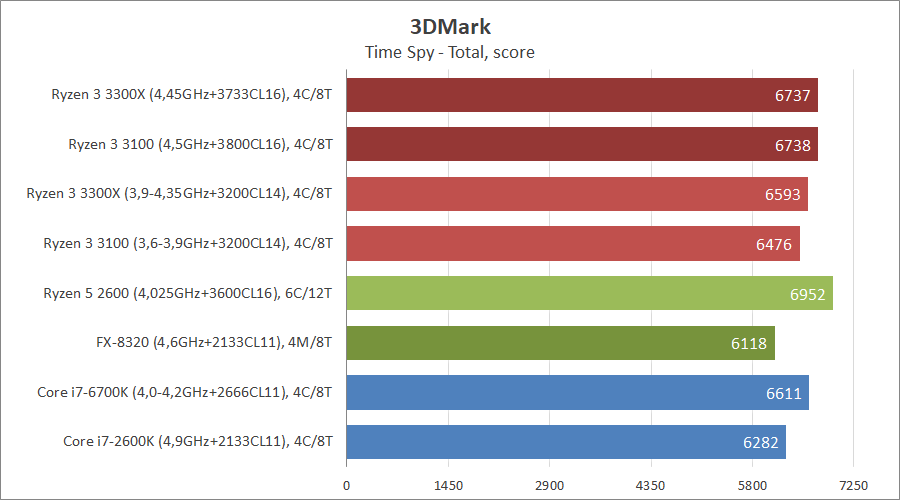

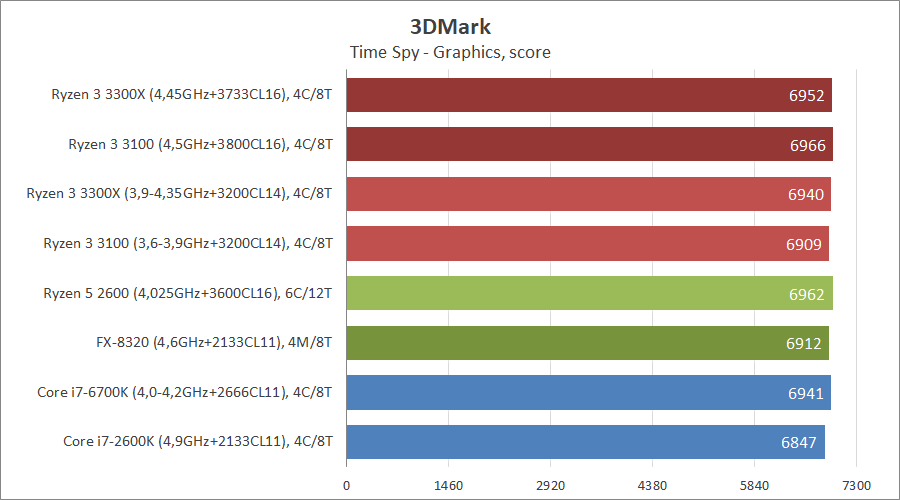

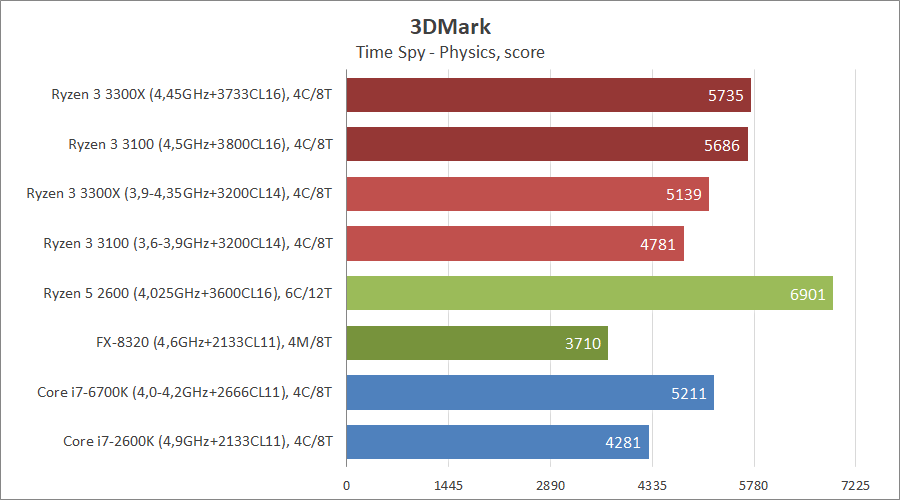

Общий счет говорит о том, что Ryzen 5 2600 на частотах свыше 4 ГГц лучший выбор для этого 3D-теста на API DirectX 11. Столь высокую оценку ему дает тест Physics, во всех остальных сценариях уже другой процессор, основанный на одном CCX, демонстрирует отличные результаты, особенно если разогнать.

Этот тест, использующий другой графический API, более лоялен к ускоренному FX-8320, почти уравнивает его с Core i7 2600K, работающем на частоте 4,9 ГГц. В итоговом зачете лидер все тот же — двенадцатипоточник, все так же высоко ценимый в подкатегории Physics.

Перейдём к реальным играм.

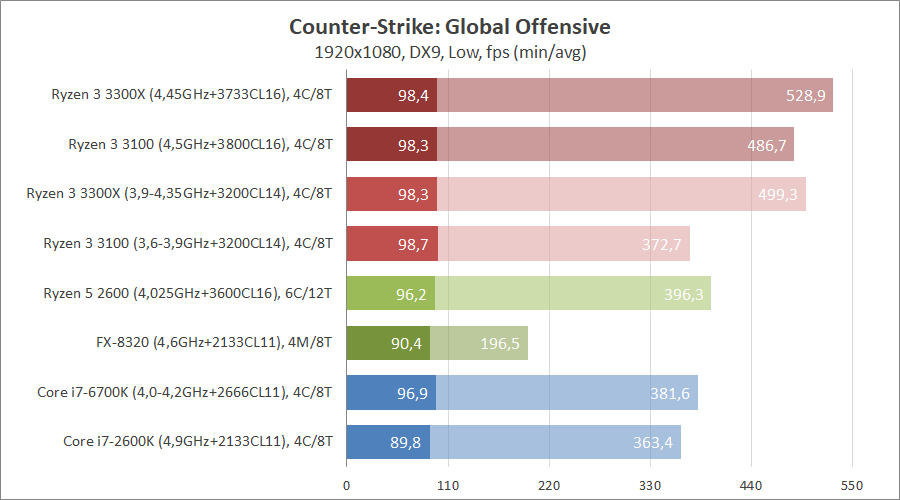

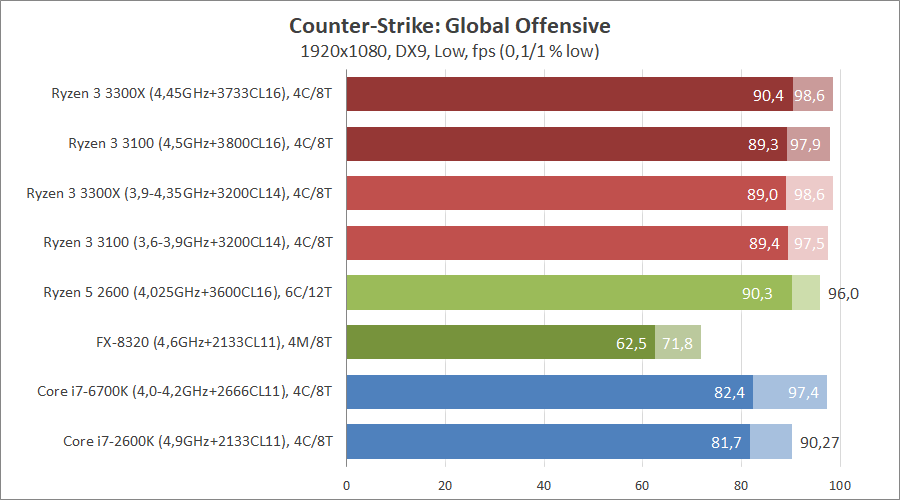

Низкие настройки графики в популярной киберспортивной дисциплине позволят поиграть обладателям новых Ryzen 3 со средней частотой кадров, доступной только самым продвинутым дисплеям современности. Штатные настройки старшей модели в линейке Ryzen 3 позволяют ей успешно конкурировать с разогнанной до 4500 МГц младшей. Производительность Ryzen 3 3100 из коробки на уровне SkyLake и Ryzen 5 2600 на частоте 4025 МГц.

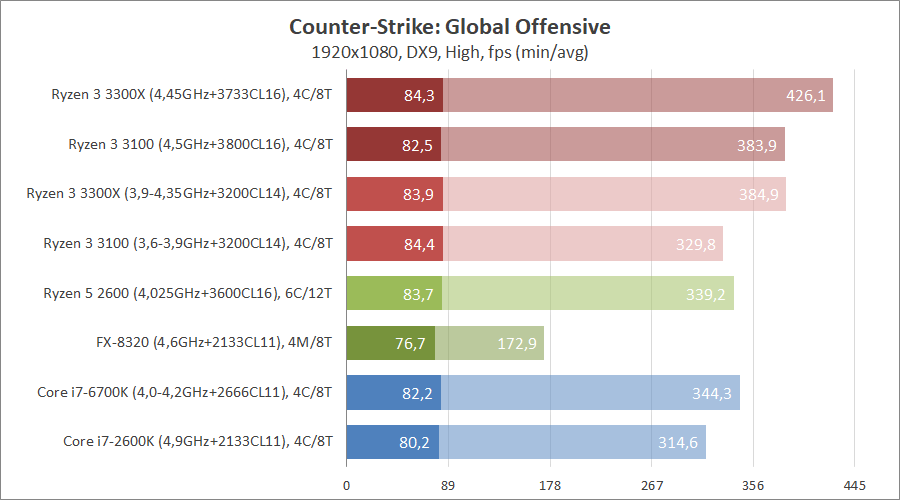

Повышение графических настроек не меняет расклад сил участников тестирования.

Кибердисциплина с одним из самых высоких призовых фондов безошибочно определяет процессор с меньшими межъядерными задержками на самой свежей архитектуре, работающий на высокой частоте, по среднему fps с ним соперничать может только ускоренный Ryzen 5. Анализ результатов по редким и очень редким событиям говорит, что игра отдает предпочтение X-процессору. Разогнанный Ryzen 3 3100 соперничает с базовым Ryzen 3 3300Х, а на настройках по умолчанию уступает продукту для LGA 1151.

Повышение графической нагрузки уравнивает Core i7-6700K, стоковый Ryzen 3 3300X и разогнанный Ryzen 3 3100. Старичок Core i7-2600K, подкрепленный разгоном до 4900 МГц, навязывает борьбу дефолтному самому доступному представителю Zen 2.

Серьезная графическая нагрузка в компьютерной игре в жанре Action/RPG, разработанной студией Ubisoft, практически уравняла тестируемых, что усугубилось с ростом разрешения. В процессе тестирования выяснилась неприятная особенность новых четырехъядерных процессоров AMD. Некоторые проходы теста могли иметь сильные просадки минимального fps, какой-либо зависимости выявлено не было. Шестиядерная модель Ryzen и продукты Intel таких проблем не имели и демонстрировали стабильно повторяемые значения.

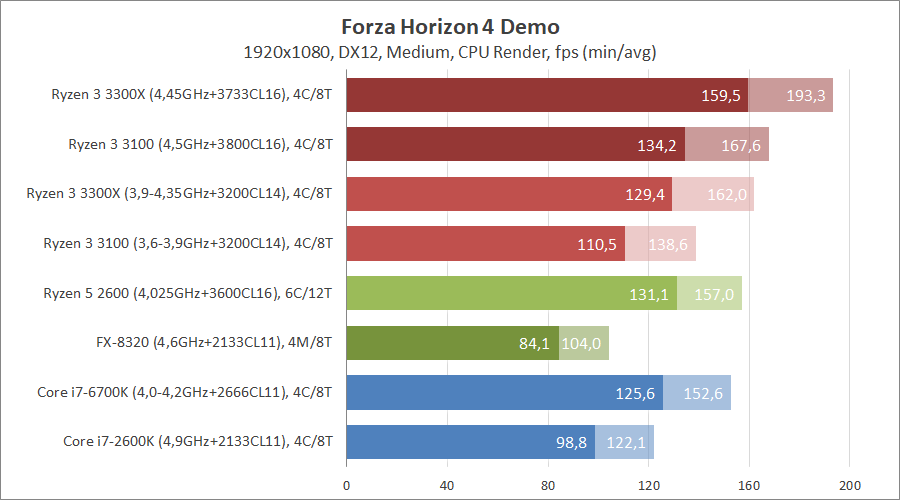

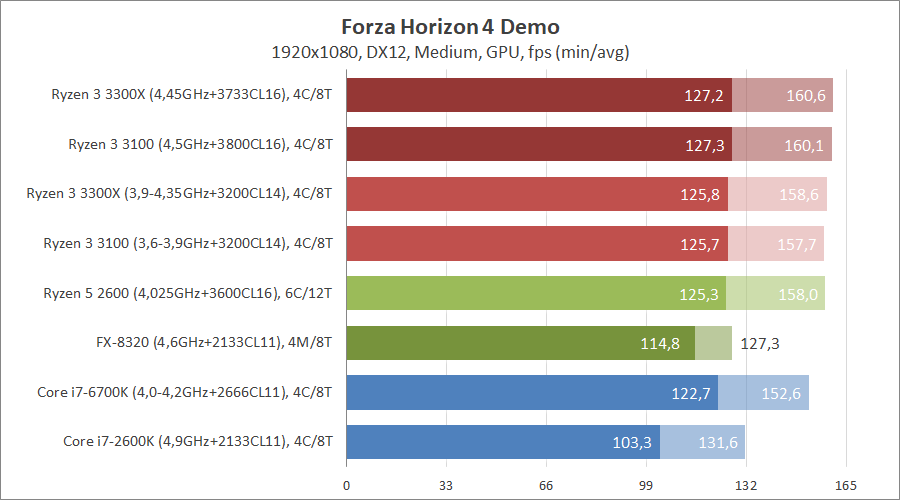

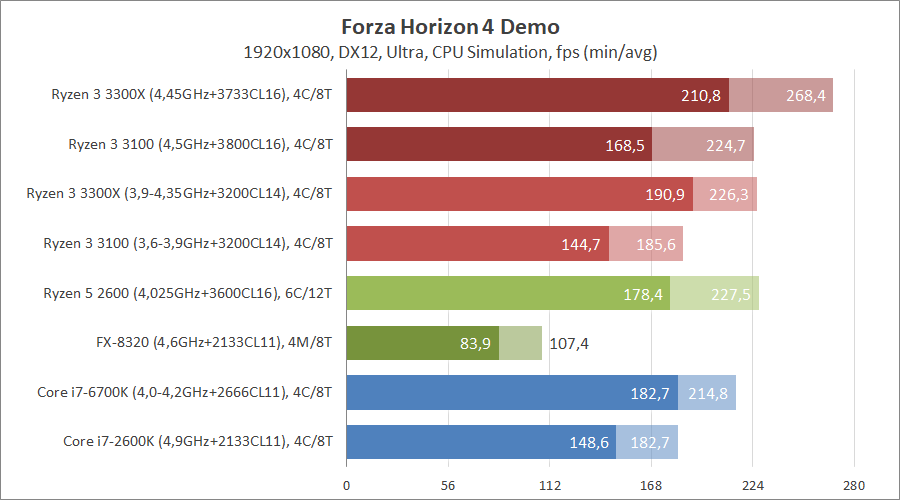

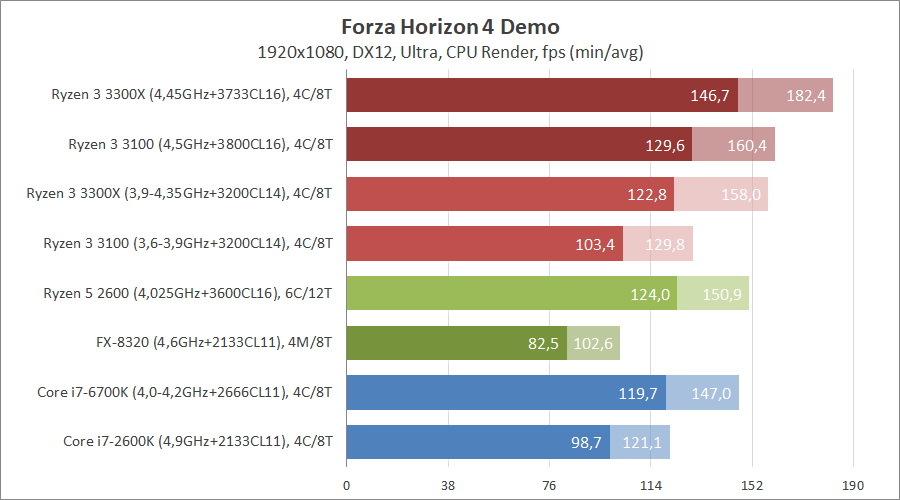

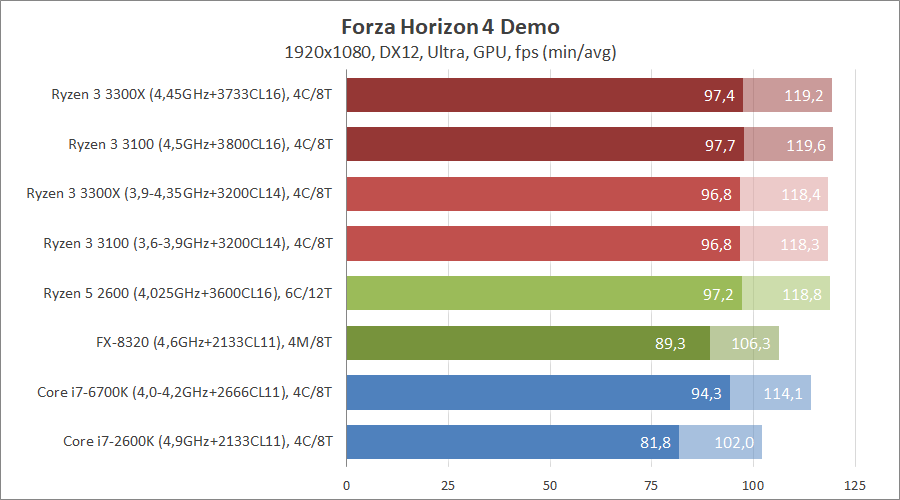

В гоночном аркадном симуляторе Forza Horizon 4 на средних настройках качества штатный Ryzen 3 3300Х равен или чуть лучше Ryzen 5 и Core i7, но уступает разогнанному меньшему собрату. Неспособность обеспечить максимальные скоростные характеристики продемонстрировали ветераны в графическом подтесте.

Повышение параметров графики до пресета «ультра» снижает результаты, но общий баланс сил сохраняется.

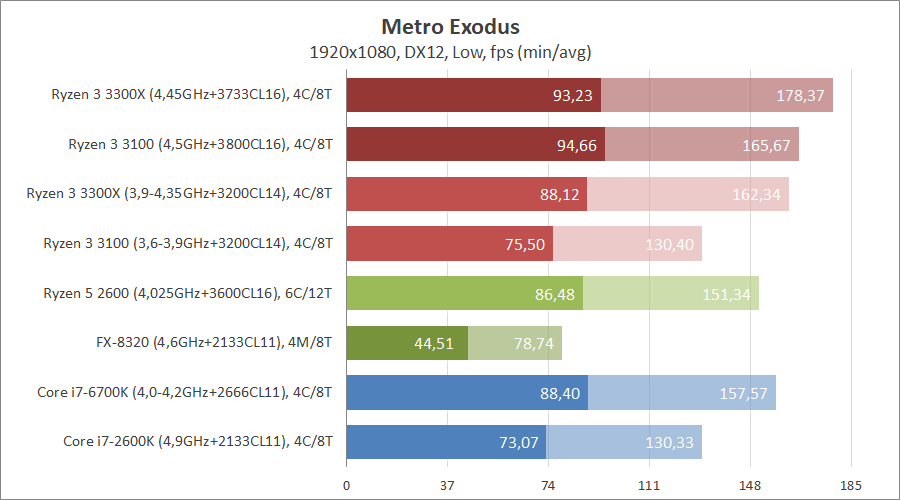

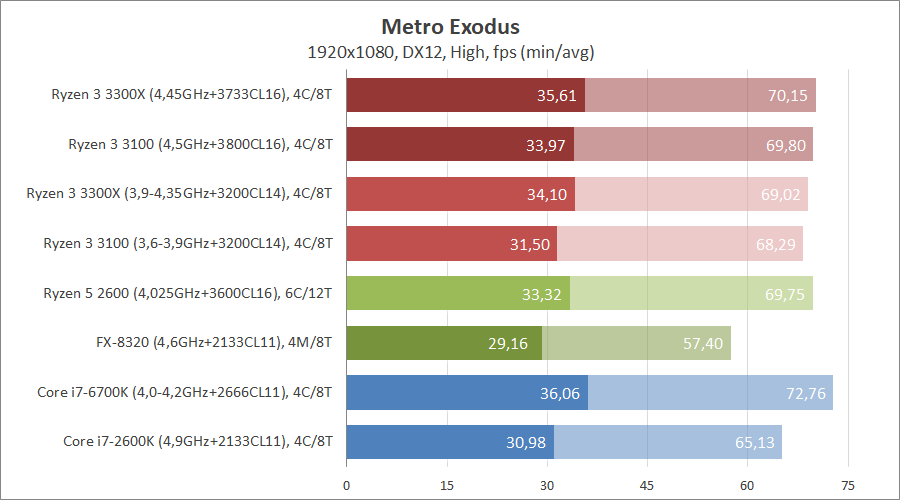

Постапокалиптический шутер от 4A Games только на низких настройках может продемонстрировать разницу между современными процессорами. Разогнанные новинки обеспечивают наивысшие показатели, при этом старшее решение немного, но быстрее, несмотря на меньшие рабочие частоты.

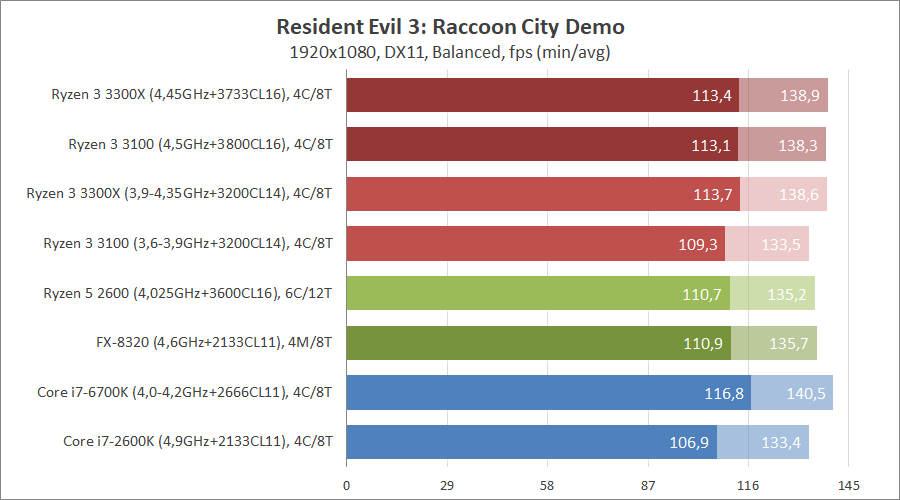

Ремейком игры Resident Evil 3: Nemesis мы имеем возможность продемонстрировать, что существуют проекты, где процессор практически не влияет на скорость отрисовки кадров. Только по минимальным значениям 1% и 0,1% low можно найти какую-то разницу.

Ultra-пресет снижает показатели кадровой частоты и демонстрируют почти полное безразличие в выборе процессора для этого проекта.

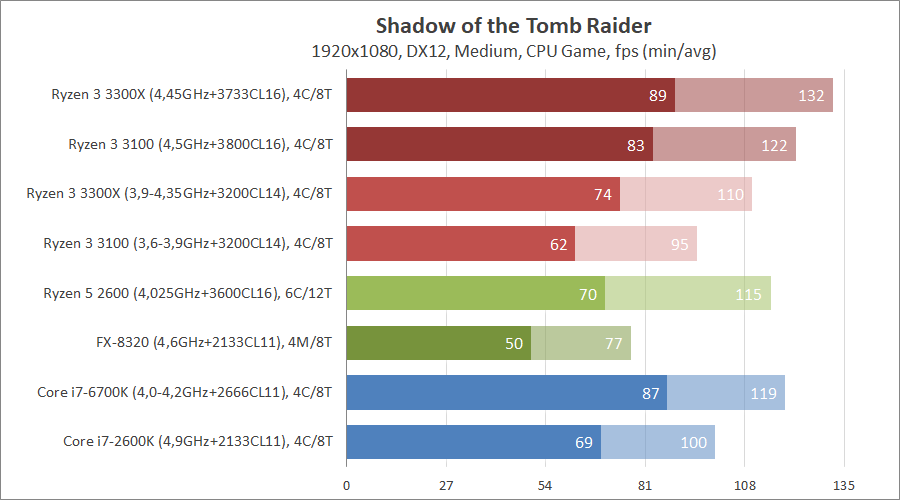

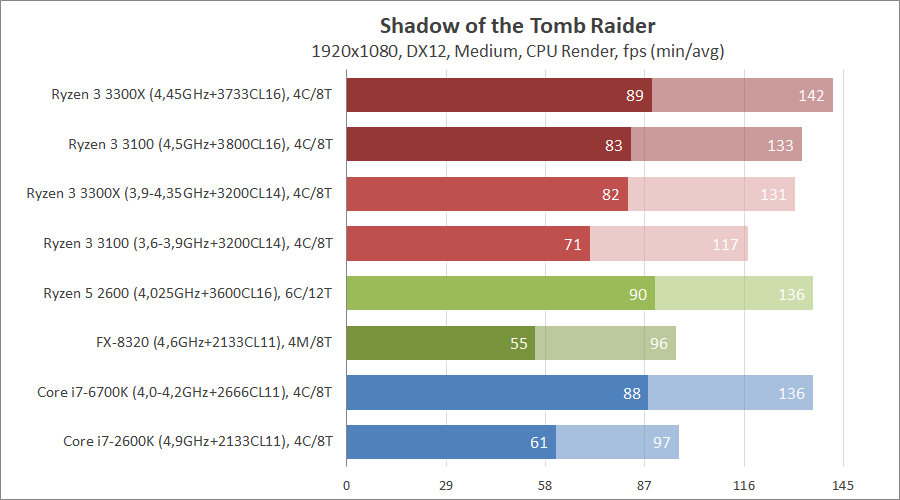

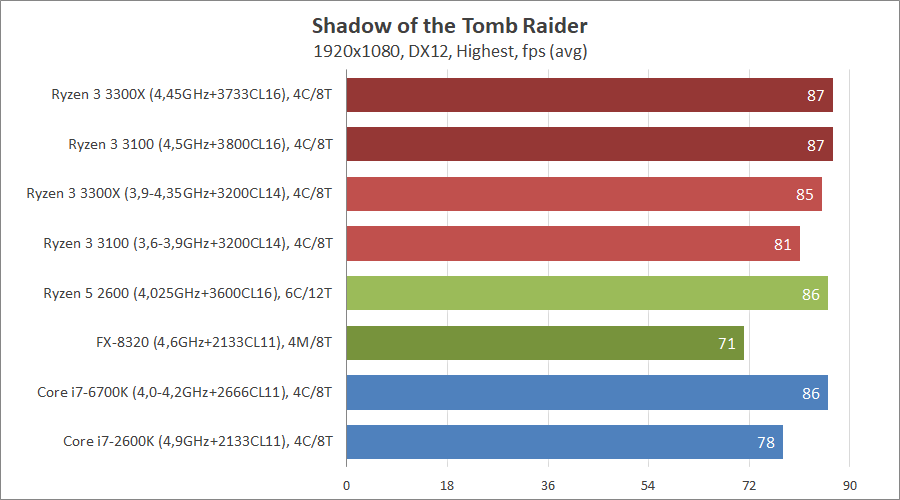

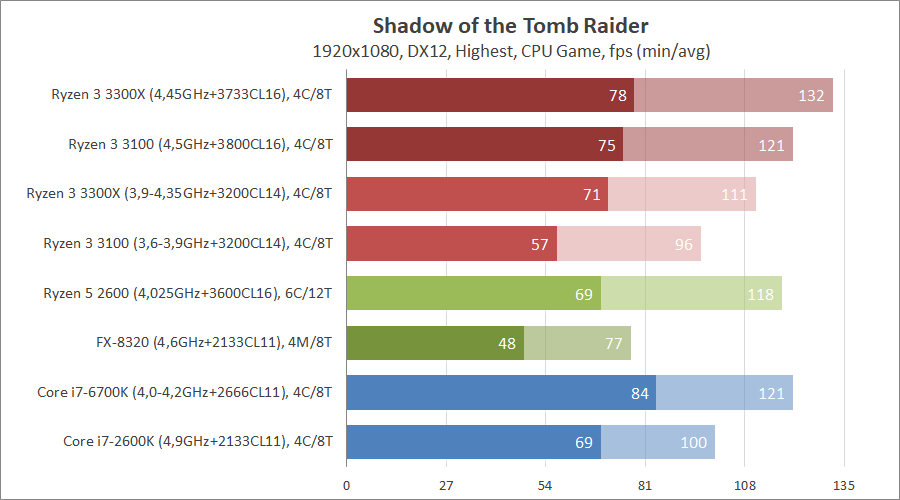

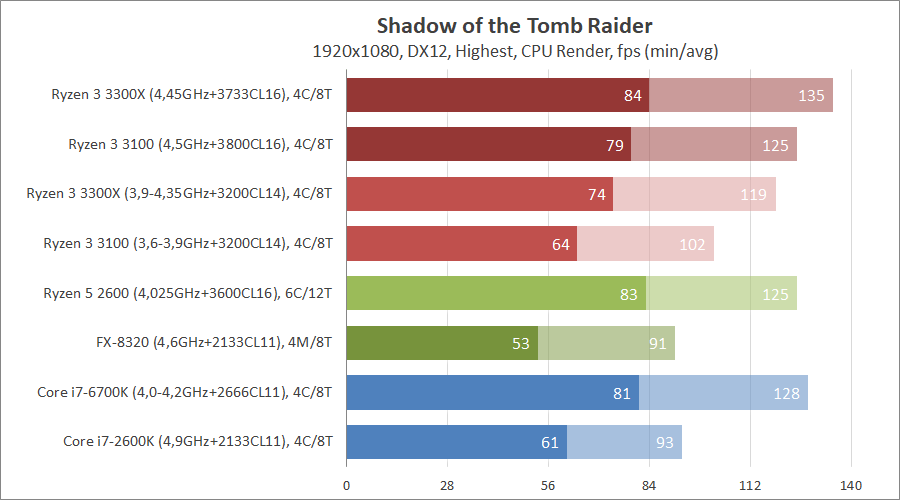

Третья часть перезапуска серии о похождениях неугомонной Лары Крофт имеет детализированный бенчмарк. Начнем со средних настроек качества. Наивысшая средняя частота у ускоренной старшей модели серии Ryzen 3, её внутренняя организация по душе движку игры, остальные идут ровно, за исключением низкочастотного новичка и ветеранов игровых баталий. Нагрузка CPU Game демонстрирует лучшие значения у разогнанных новинок, от самого доступного из которых не отстает штатно работающий Skylake. Им немного уступает Ryzen 5 и стоковый старший Matisse, младший не справился с раскочегаренным Sandy Bridge, затем отыгрываясь в CPU Render.

Рост требований к графической подсистеме уравнивает только самых производительных участников теста по среднему кадру, отставание Ryzen 3 3100 в дефолтном состоянии нельзя списать на погрешность измерений — всё-таки крепко его обделили частотами. Процессорные результаты полностью соотносятся с средними настройками качества.

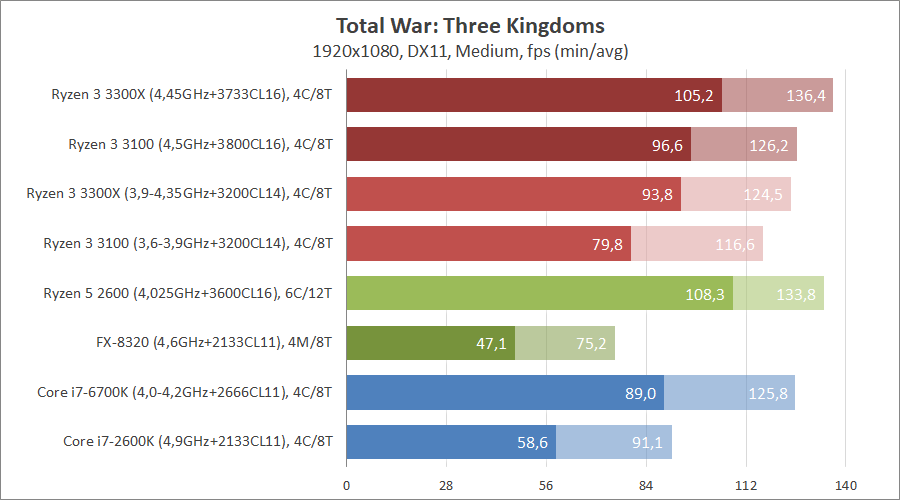

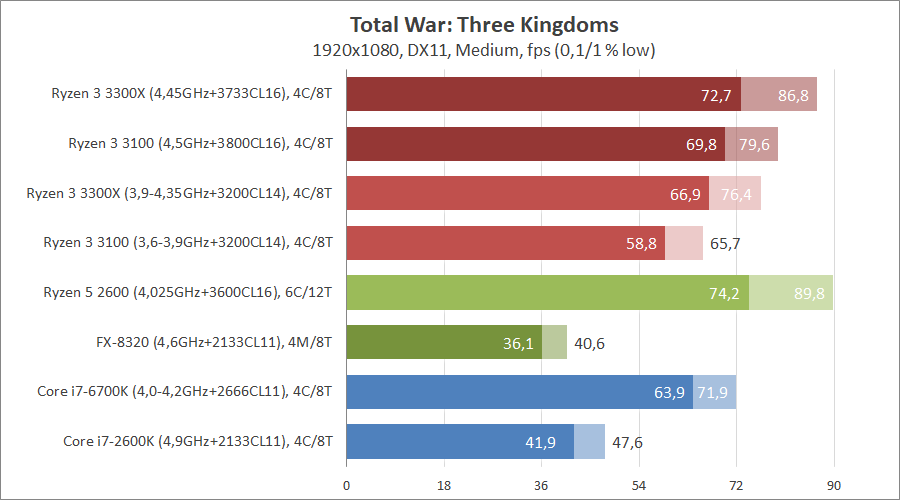

Тринадцатая часть серии Total War предъявляет серьезные требования к вычислительной мощности центрального процессора. Ryzen 3 3100 после ускорения лишь немного обходит более дорогого одноклассника, запущенного на рекомендованных настройках. Двенадцать потоков Pinnacle Ridge обеспечивают показатели на уровне самого быстрого участника теста. Достойно конкурирующий по средней частоте кадров процессор для платформы LGA1151, немного уступает по 1 % и 0.1 % low старшей новинке, но быстрее младшей.

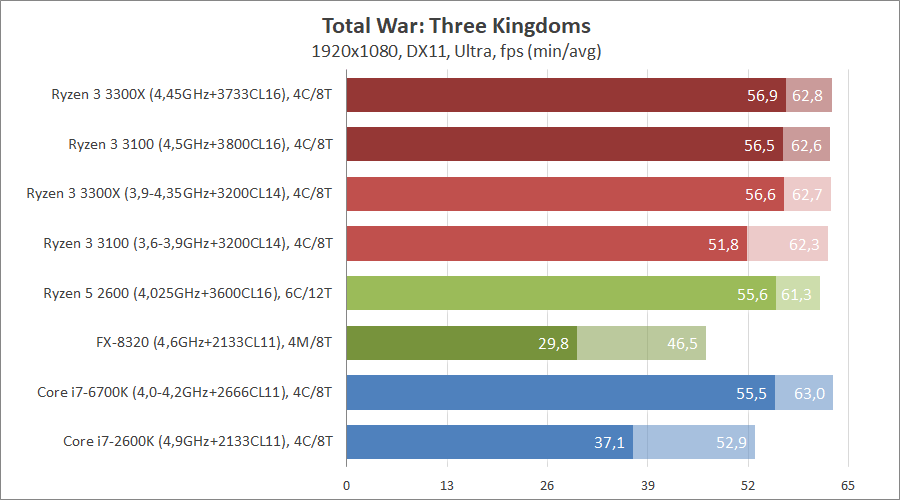

Максимальный режим графики уравнивает средние показатели кадровой частоты, а минимальные значения выдают процессоры с недостаточной вычислительной мощностью.

Эта игра выпущена вечность назад по меркам быстро меняющегося мира информационных технологий но она не теряет популярности и с выходом сериала, можно сказать, обрела вторую молодость. На средних настройках графики видна просадка средней частоты кадров на задушенном Matisse, он берёт реванш по значениям редких и очень редких событий, где представитель предыдущей архитектуры AMD снижает показатели до уровня Core i7-2600K, работающего на 4,9 ГГц. А Skylake считать устаревшим ещё очень рано.

Движок игры студии CD Projekt RED устроен таким образом, что при повышении качества графики и пост обработки повышаются также требования к процессору, это можно проследить по графику редких и очень редких событий, которые более рельефно выделили процессоры. Разогнанные Ryzen 3 равны по средней частоте кадров, но min fps и 1% лучше у CPU, организованного по схеме «4+0».

Если вы обладатель топовой видеокарты, возможно, вы и сможете найти разницу между процессорами в этой игре, но даже с представителем массового сегмента можно наслаждаться высоким fps, не сильно заботясь о процессоре. На системе с Core i7-6700K мы были вынуждены применить профиль схемы управления питания ОС «Высока производительность», так как с настройками по умолчанию происходил сброс частот во время прохождения теста, что сильно сказывалось на показателях минимальной кадровой частоты.

Активация ультра-режима трассировки лучей на базе технологии Intel Embree оказывает влияние лишь на представителя AM3+. В остальном ограничением выступает видеокарта — все-таки она главная в игровом ПК.

Энергопотребление системы

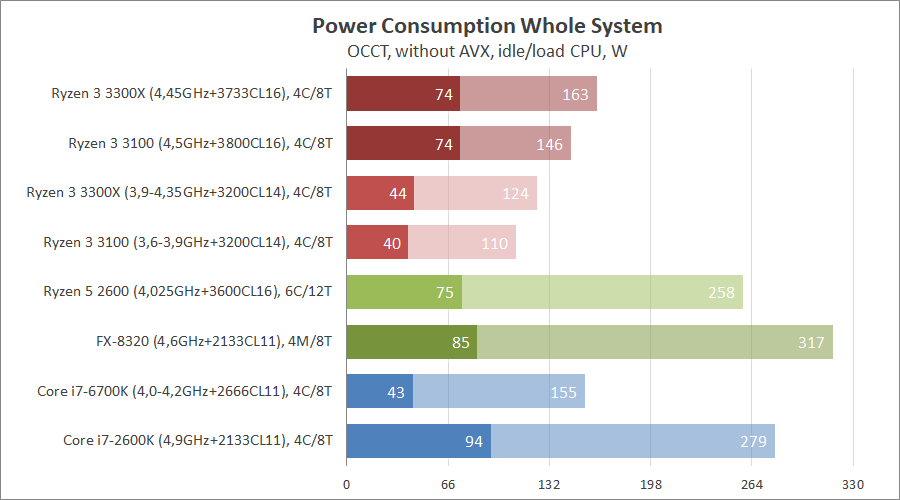

Для оценки энергопотребления тестовых стендов использовался бытовой прибор Feron TM55. С его помощью измерено потребление электроэнергии при отсутствии нагрузки, а также пиковые значения потребляемой мощности во время стресс-тестов процессора. Для Intel применялся тест Linx 0.7.0, AMD демонстрировали большие значения при задействовании утилиты OCCT в режиме без AVX. Замер производился «из розетки». И хотя такой способ нельзя считать идеальным, но общее представление составить можно. Во время замера потребления процессоров, охлаждаемых СЖО отключались вентиляторы радиатора и активной оставалась лишь помпа. RGB-подсветка материнской платы была деактивирована.

Потребление новинок в заводском состоянии весьма скромно как в простое, так и в нагрузке, после разгона их аппетит сравнялся с таковым у Core i7-6700K. Возможно, «синий» процессор подвела «экстремальная» материнская плата.

И где ты был год назад?

Растущие продажи и рыночная доля не только плод грамотного маркетинга, это также заслуга инженеров компании, которые смогли улучшить игровую производительность процессоров архитектуры Zen 2 до конкурентного уровня. Ryzen 3 получились сильно разные, поэтому начнем по одному со старшего решения. Умеренно горяч, экономичен весьма проворен в играх в штатном режиме, без каких-либо манипуляций способен обеспечить fps на уровне стокового Core i7-6700К, а местами его и обойти. Процессоры для платформы LGA1151 за сравнимую цену ему не конкуренты, но соперничать ему предстоит c равным по возможностям и цене современные Core i3, роль которого в нашем исследовании играл Skylake, и тут больше вопрос вкуса, чем реальной разницы в работе, если говорить только о центральном процессоре. Конечно, стоимость платформы в целом может склонить чашу весов в какую-либо сторону. Например, весьма заманчив набор из материнской платы на А320, процессора Ryzen 3 3300X с комплектным охлаждением и ОЗУ с частотой 2933–3200 МГц на сдачу. Как будет с ценами на доступный LGA1200 узнаем уже когда рынок наполниться большим количеством предложений.

Несмотря на личную симпатию автора к Ryzen 3 3100 за его прохладный нрав и способность к ощутимому разгону на штатном охлаждении, его трудно назвать бескомпромиссным решением. Безусловно он не плох, но для того, чтобы достичь показателей старшего собрата ему необходим разгон, который потребует более эффективное охлаждение, чем комплектное. А оно стоит денег! Фактор экономии сразу пропадает, если бы цена Ryzen 3 3100 была ближе к 80-ти долларам… В офисное светлое будущее без интегрированной графики путь закрыт. Выбрать его в свой ПК можно, если вы ценитель продукции AMD и у вас от FX осталось эффективное охлаждение, совместимое с AM4… Не самым тривиальном случай.

А старичкам из начала десятых пора собирать вещи. Форсированные, они еще могут показать характер, но напор новинок сдержать не в силах, местами неприлично проседая в кадровой частоте с далеко не самой производительной видеокартой, а именно она является сердцем, основой, константой и точкой отсчета игрового ПК. Или же вы фанат WoT, RE2/3 и многих других игр, где производительность процессор не является ограничивающим фактором.

Совсем по-другому выглядели бы процессоры Ryzen 3, выйди они вместе со всеми представителями третьего поколения Ryzen. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда!

Процессор AMD Ryzen 3 3100

Весенняя новость о том, что AMD готовит к релизу бюджетный 4-ядерный процессор, способный на равных биться с Core i7-7700K, взбудоражила железную общественность. Как может камень за 120$ превосходить по мощности топовое решение за 300$? Оказывается может. И пусть для создания подобного продукта компании AMD потребовалось время (напоминаем, что выход Core i7-7700K состоялся в первом квартале 2017 года).

Ryzen 3 3100 без труда завелся на 4000 МГц (все ядра), потом на 4200 МГц, а после и на 4400 МГц.

Вообще нынешний год стал своеобразной перезагрузкой для рынка центральных процессоров. Все десктоп модели, появившиеся до 2019 года, в миг стали неактуальными (если мы говорим о сборке ПК в данный момент). Сейчас есть смысл лишь в 3000-ой линейке Ryzen и в десятом поколении Intel Core. Указанные модификации без труда укладывают на лопатки любой из ЦП, выходивших ранее, при этом стоят новые решения дешевле предшественников.

Кому придет в голову приобретать в 2020 году 4-ядерный Core i7-7700K за 23000 рублей (а ведь именно такова его цена в магазине)? Тем более, что на рынке появился прекрасный Ryzen 3 3100 с точно таким же количеством вычислительных потоков за 8000 рублей. О нем сегодня и пойдет речь.

Технические особенности

AMD Ryzen 3 3100 (7 нм, архитектура Zen 2) — это 4-ядерный процессор с поддержкой технологии Simultaneous Multi-Threading (SMT), благодаря которой владельцу доступно 8 вычислительных потоков. Разработчики заявляют, что этот универсальный камень создан для самых разнообразных задач. Его возможностей достаточно как для геймеров, так и для создателей контента.

Важно заметить, что опция SMT в линейке Ryzen 3 применяется впервые. Обозреваемый ЦП идеально сочетается с материнскими платами на базе чипсета AMD B550. Предполагалось, что это будет бюджетный набор системной логики, но на деле устройства на его основе стоят в рознице столько же, сколько и топовые варианты на X570 (да и в функциональном плане они мало чем различаются). Но вернемся к Ryzen 3 3100.

| Ryzen 3 3100 | Core i7-7700K | |

|---|---|---|

| Техпроцесс | 7 нм | 14 нм |

| Socket | AM4 | LGA 1151 |

| Ядра/потоки | 4/8 | 4/8 |

| Тактовая частота | 3600/3900 МГц | 4200/4500 МГц |

| Кэш L3 | 16 Мбайт | 8 Мбайт |

| TDP | 65 Вт | 91 Вт |

| Версия PCI-E | 4.0 | 3.0 |

| Разблокированный множитель | Да | Да |

| Поддержка памяти | DDR4-3200 | DDR4-2133/2400 DDR3L-1333/1600 |

| Встроенная графика | Нет | Intel HD Graphics 630 |

| Год выпуска | 2020 год | 2017 год |

| Цена | 8000 рублей | 25000 рублей |

Все четыре ядра процессора AMD Ryzen 3 3100 (совместим с Socket AM4) номинально функционируют на частоте 3600 МГц (автоматический разгон увеличивает показатель до 3900 МГц). В активе этого камня есть разблокированный множитель, поэтому владелец может рассчитывать на удачный оверклокинг.

Ryzen 3 3100 поддерживает интерфейс PCI-E 4.0 и оперативную память DDR4-3200 (однако ЦП от AMD уже давно научились максимально раскрывать потенциал высокочастотных модулей), в его распоряжении 16 Мбайт кэша L3. Интегрированной графики под капотом Ryzen 3 3100 нет.

У AMD Ryzen 3 3100 довольной скромный TDP (65 Вт), обозреваемый ЦП не очень горячий. В номинале он не нагревается выше 60 градусов (открытый стенд, Scythe Katana 3 Type I).